In der unten abgebildeten Tabelle habe ich einige der unzähligen Klischees über „Typisch Mann vs. Typisch Frau“ angeführt. Doch wie kam es überhaupt zu diesen und wie sind die Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft verteilt?

| Typisch Mann |

Typisch Frau |

| Schauen gerne Fußball, trinken Bier, unromantisch, hassen Liebesfilme, interessieren sich für Technik und Autos, sind triebgesteuert, weinen nicht, reden nicht über Gefühle, fragen nie nach dem Weg, denken ständig nur an Sex, tragen nichts im Haushalt bei |

können nicht Autofahren/einparken, lieben Shopping über alles, neigen zu Stimmungsschwankungen, sind ständig auf Diät, reden lieber über emotionale Themen statt über Politik oder Technik, Multitasking-fähig, sich ängstlich, wünschen sich Familie und Kinder …. |

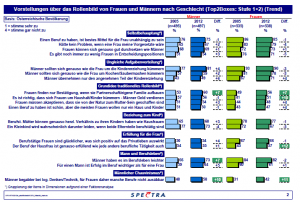

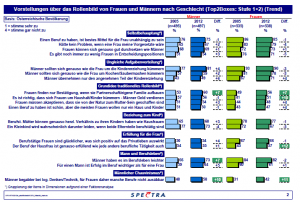

Bevor ich jedoch näher auf die Vorurteile eingehe, möchte ich zuerst noch eine österreichische Umfrage aus dem Jahr 2012 vorstellen. In der Studie von SPECTRA geht es um das Thema Rollenbilder von Frauen und Männer. Es wurden insgesamt 1000 Probanden befragt, wobei die Befragung mittels Quotaverfahren durchgeführt wurde.

Der Aussage „Im Grunde finde ich es richtig, dass sich die Frauen um den Haushalt und die Kinder kümmern, und die Männer das Geld verdienen“ stimmten 54% der Österreicher zu. Vor allem Frauen über 40 vertreten diese Ansicht, wobei jüngere Frauen dieser Aussage weniger abgewinnen können.

Ebenso wurde Aussage „Männer haben es im Berufsleben leichter (als Frauen) aufgestellt, wobei man 78% Zustimmung erhielt. Frauen sich diesbezüglich der Richtigkeit noch etwas sicherer.

Weitgehende Einigkeit erhielt man auch zum Thema „Männer sollten sich genauso im die Kindererziehung kümmern – als Frauen“, wobei 86% der Befragten zustimmten.

Die Umfrage wurde bereits im Jahre 2005 durchgeführt, wobei man ich der nächsten Grafik die Entwicklung der Zustimmung/Ablehnung gegenüber gewissen Aussagen herauslesen kann.

Spectra-Aktuell (2012). Rollenbild von Mann und Frau zwischen Selbstverwirklichung und traditionellen Werten. Spectra Marktforschung, Wien.

http://www.freizeitforschung.at/data/spectra/Aktuell_10_12_Rollenbild.pdf

Doch warum entwickelten sich verschiedene Geschlechterrollen?

Als Ursache werden oft Gesellschaftsstrukturen mit einer männlichen Vorherrschaft genannt. Das bäuerliche Leben habe ebenso großen Einfluss darauf, denn dadurch wurde die Entstehung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung gefördert, wobei Frauen für Haushalt und Kindererziehung und Männer für Jagd und Krieg zuständig gewesen seien. Im Verlaufe der Zeit kam es zu einer Aufwertung der männlichen Zuständigkeitsbereiche und zu einer Abwertung der weiblichen, wann dies jedoch genau geschah ist umstritten.

170 Jahre Frauenrechte in Österreich (Überblick)

1848: Gründung des Wiener Demokratischen Frauenvereins, dessen Aufgabe politischer Natur ist. Zu den wesentlichen Aufgaben des Vereins zählen die Verbreitung des demokratischen Prinzips und die Gleichberechtigung der Frauen im Bereich Bildung.

1869: Das Vereinsgesetz gestattet es Männern, politische Vereine zu gründen und Versammlungen abzuhalten. „Ausländern, Frauenspersonen und Minderjährigen“ ist die Mitgliedschaft in politischen Vereinen jedoch verboten und damit auch jegliche politische Betätigung. Frauen haben die Möglichkeit, Lehrerinnenbildungsanstalten zu besuchen. Im Falle einer Verheiratung müssen Lehrerinnen allerdings ihren Beruf aufgeben („Lehrerinnenzölibat“).

1893: Erster Frauenstreik in Wien, welcher nach zwei Wochen erfolgreich endete. Die Forderungen der knapp 700 streikenden Frauen wurden durchgesetzt: Arbeitszeit wird auf 10 Stunden pro Tag gekürzt, Bewilligung des Mindestlohns und der 1. Mai wurde als arbeitsfreier Tag anerkannt.

1897: Universitäten die Frauen zu einem Studium zulassen

1897: philosophische Fakultät

1900 medizinische Fakultät

1919 juridische Fakultät

1945 katholisch-theologische Fakultät

1911: Am 19. März findet der erste Internationale Frauentag statt. Allein auf der Wiener Ringstraße demonstrieren rund 20.000 Frauen. Sie fordern das Wahlrecht, das Recht auf Bildung und Arbeit, gleichen Lohn, soziale Sicherheit und Frieden.

1918: Mit Ende des Ersten Weltkrieges, Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie und Gründung der Republik Deutschösterreich wird das Wahlrecht auf Frauen ausgedehnt.

1920: Die österreichische Bundesverfassung enthält seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 1920 das ausdrückliche Verbot der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts (Gleichheitsgrundsatz).

1929: Verbot der Beschäftigung hochschwangerer Frauen in Steinbrüchen, Lehm-, Sand- und Schottergruben sowie bei der Ausführung von Hochbauten.

1966: Erstmals wird eine Frau in Österreich Ministerin. Grete Rehor (ÖVP) ist von 1966 bis 1970 Bundesministerin für Soziale Verwaltung.

Ab 1970: Frauen erkenne, dass Ihre Probleme mit den Strukturen der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Trotz Gleichberechtigung laut Verfassung, sind Frauen rechtlich ebenso wie faktisch, Männern gegenüber benachteiligt. Sie ziehen in die Öffentlichkeit und führen politischen Druck auf. Etwa in der selben Zeit entstehen feministische Zeitschriften, Frauenhäuser, Frauenzentren, Frauenberatungsstellen und Frauenbuchhandlungen.

Im Bildungswesen erhalten nun Buben und Mädchen die gleichen Lehrpläne, dadurch wird der traditionelle Bildungsrückstand der Mädchen deutlich verringert.

1975: Die Reform des – in Teilen noch aus dem Jahr 1811(!) stammenden – Ehe- und Familienrechts schafft die rechtliche Grundlage für eine gleichberechtigte Partnerschaft von Frau und Mann in der Familie.

1987: Beseitigung geschlechtsspezifischer Unterschiede in den Lehrplänen: In den Hauptschulen ist die Teilnahme an den Unterrichtsgegenständen „Hauswirtschaft“ und „Geometrisches Zeichnen“ für beide Geschlechter verpflichtend. Bis dahin waren Buben vom Gegenstand „Hauswirtschaft“ ausgeschlossen. Mädchen waren bis 1979 vom Gegenstand „Geometrisches Zeichnen“ ausgeschlossen.

1989: Unverheiratete Mütter werden verheirateten Müttern gleichgestellt. Ebenso werden Vergewaltigungen innerhalb der Ehe ebenso geahndet wie außerhalb.

1998: Installierung der ersten Regionalanwaltschaft für die Gleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt

2001: Gender Mainstreaming – durch den Vertrag von Amsterdam EU-weit die verbindliche Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern – wird innerhalb des AMS konsequent angewendet. Im Bereich Arbeitsmarktförderung wird halbe/halbe Realität. 50 Prozent des Förderbudgets ist für Frauen reserviert.

2010: Zwei Personen gleichen Geschlechts haben die Möglichkeit, eine offizielle Partnerschaft mit gegenseitigen Rechten und Pflichten zu begründen.

2011: Die österreichische Bundesregierung verpflichtet sich selbst, eine Frauenquote in den Aufsichtsräten der Bundesunternehmen einzuhalten. Konkretes Ziel: Bis 2018 soll der Frauenanteil 35 Prozent betragen. Dieses Ziel wurde bereits 2015 erreicht.

2015: Frauen, deren eingetragene Partnerin oder Lebensgefährtin durch medizinisch unterstützte Fortpflanzung ein Kind bekommt, haben künftig Anspruch auf Elternkarenz.

Feigl, S. (2015). Factsheet: 150 Jahre Frauenrechte in Österreich. Sozialministerium, Wien.

Rollenbilder in der Schule

Wie aus den vorherigen Zeilen entkommen werden konnte, war es früher nicht selbstverständlich, dass Mädchen und Jungen nach dem gleichen Lehrplan unterrichtet werden. Ebenso wurde erst im Jahre 1987 der geschlechtsspezifische Unterschied in den Lehrplänen aufgehoben, wo Mädchen nur Einblicke in das Unterrichtsfach „Hauswirtschaft“ erhielten.

Laut einem aktuellen Zeitungsbericht im Standard haben ebenso Rollenbilder eine Auswirkung auf die schulischen Leistungen. Bildungspsychologinnen vermutet, dass es schon bei dem Spielzeugkauf beginnt, dass Kinder in eine gewisse Richtung gedrängt werden. Eltern kaufen ihren Kindern oft geschlechtersterotypische Spielwaren, wobei Mädchen eine Puppe und Jungen oft einen Baukasten erhalten. Wobei der Umgang mit Bauklötzen das räumliche Denken fördert. Jedoch sollen auch Lehrer und Lehrerinnen enormen Einfluss darauf haben, denn viele gehen davon aus das Schülerinnen besser in Sprachen sind und Schüler bessern in technischen/naturwissenschaftlichen Fächern. Ebenso werden Mädchen eher dafür gelobt, dass sie fleißig gelernt haben und Jungen hingegen für ihre Fähigkeit.

Kognelik, Lisa, „Wie Rollenbilder sich auf Schulleistungen auswirken“, in https://derstandard.at/2000041711092/Wie-Rollenbilder-sich-auf-Schulleistungen-auswirken [05.07 2018]