Der Mensch als Produkt – Teil 6: Bildung oder Ausbildung?

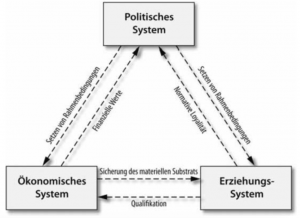

Mit dem sechsten und letzten Artikel dieser kurzen Beitragsreihe haben wir den anfangs angesprochenen thematischen Bogen beinah zu Ende gespannt. Wir sind von einer ganz allgemeinen Definition von Bildungssystemen ausgegangen, haben uns generelle Ziele von Bildungsinstitutionen angesehen und haben einen Blick auf die Schulhistorie geworfen. Dabei ist uns klar geworden, wie eng Schule mit gesellschaftlich verankerten Ansichten verwoben ist. Anhand des Leistungsprinzips und der direkten Verknüpfung gesellschaftlicher Subsysteme – zu denen auch das Bildungssystem gehört – zu einer Trias wurde ersichtlich, wie Bildung durch ökonomische Prozesse bedingt wird und wie daraus letztlich Gründe für aktuelle Bildungsentwicklungen (wie beispielsweise Standardisierung und Kontrollbestreben) abgeleitet werden können.

Es muss dabei zu den Standards aber gesagt werden, dass diese nicht per se schlecht sind. Die Verwendung von Standards und Kompetenzbegriffen ist sogar unvermeidbar. Die Frage ist nur, wie damit umgegangen wird. Eine strengere Ergebnisorientierung führt konsequenterweise zu Normierung und Verengung. Die Gefahr besteht, dass mit der Standardisierung von Bildungsprozessen, welche immer auch Persönlichkeiten formen, letztlich auch die Personen standardisiert werden. Lerninhalte werden möglicherweise nur noch unter dem Eindruck vorausberechenbarer Kompetenzen wahrgenommen und auf das Überprüfbare zurechtgeschnitten.

Welchen Grundstein legen wir in der Schule von heute?

Es gilt, mit der Formung von Menschen durch Bildungsarbeit verantwortungsvoll umzugehen. Dazu gehört meiner Meinung nach in jedem Fall zu erkennen, welche Mechanismen wirken, wenn eine Gesellschaft entscheidet, welche Bildungsinhalte als wichtig, welche als unwichtig erachtet werden und folglich nicht ihren Weg in die Bildungsinstitutionen finden. Aktuelle, gesellschaftspolitische Wertvorstellungen formen die Schule von heute. Die Schule von heute formt den Menschen von morgen. Und in dessen Händen liegt nichts Geringeres, als die Zukunft dieser Welt. Dessen Hände werden die Welt nach einer Vorstellung gestalten, für welche wir heute in den Schulen den Grundstein legen. Dabei sehe ich verallgemeinernd zwei Szenarien: Ist diese Grundsteinlegung geprägt von Nachhaltigkeit und sorgsamem Umgang mit andern, so sind dies die besten Voraussetzungen einer von Menschlichkeit, Frieden und Miteinander geprägten Zukunft. Doch wenn politische Polemik und wirtschaftliche Kurzsichtigkeit im Sinne eines Anstrebens unendlichen Wachstums (ein Umstand, der schon rein mathematisch keine Zukunft hat) diesen Grundstein prägen, so weiß ich nicht, wo hier der Mensch selbst bleibt. Dann wendet sich das Konstrukt „Gesellschaft“, dessen Aufgabe ursprünglich die Erleichterung unserer Existenzbewältigung war, plötzlich gegen uns. Es entsteht eine Polarität in unserem Miteinander, das sich in ein „Gegeneinander“ wandelt, es vertieft die Kluft zwischen uns und „den anderen“. Und damit sind wir mitten im Thema „Diversität und Inklusion“: Finden schulische Entwicklungen in eine solche Richtung statt, so verarmt der Nährboden für Vielfalt und das „Anderssein“ wird ausgegrenzt, anstatt darin ein Potenzial der gegenseitigen Bereicherung zu sehen. Besonders relevant hinsichtlich dieser Diskussion scheint mir die bereits angesprochene Wandlung der allumfassenden Bildung hin zur Erzeugung von Qualifikationen in wirtschaftlichem Interesse. Marktanaloge Strukturen in Form von Kotrolle durch Output-Orientierungen und Kosten-Leistungs-Kalküle unter Betonung ökonomischer Kriterien haben längst in unser Bildungssystem Einzug gefunden. Lässt sich eine gängige Auffassung, nach der die Wirtschaft schon seit geraumer Zeit immer weniger dem Menschen dient, sondern der Mensch der Wirtschaft, gar auch auf das Schulsystem umlegen?

Bildung wird heute zur „Ausbildung“. Während Bildung ein allumfassender, ganzheitlicher und vor allem hinsichtlich individueller Entfaltung raumgebender Begriff ist, beschreibt Ausbildung meiner Meinung nach ein Konstrukt, das durch Beschneiden der Vielseitigkeit des Bildungsbegriffs auf eine klar vorgefertigte Form entsteht. Der Output „Mensch“ – sozusagen das Werkstück dieses Formungsprozesses – passt sich am Ende an diese Form an. Es heißt, wo gehobelt wird, da fallen Späne und ich frage mich, ob diese Späne nicht vielleicht das Wertvollste sind, was wir haben – ob sie nicht genau das sind, was uns ausmacht. Ich habe einmal gelesen, dass ein guter Bildhauer immer mit der Maserung seines Steins oder seines Holzblocks arbeitet. Arbeitet er gegen die Wuchsrichtung, so droht das Werkstück zu zerbrechen. Ich denke, daran kann man sich ein Beispiel nehmen – um so jedem Menschen zu seiner eigenen, individuellen Form zu verhelfen, die ihm am besten entspricht. Das ist Vielfalt. Und darauf sollten wir in all den Bildungsdebatten unser Augenmerk richten.

_____

Literatur (sämtlicher Artikel dieser Reihe):

Bohnsack, F. (2008). Schule – Verlust oder Stärkung der Person? Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Fend, H. (20082). Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Grimm G. (2011). Uniformierung und (Sozial-)Disziplinierung als pädagogisch-bildungs-politische Leitprinzipien bei der Grundlegung des öffentlich-staatlichen Pflichtschulwesens in Österreich im 18. Jahrhundert. In S. Sting, & V. Wakounig (Hrsg.), Bildung zwischen Standardisierung, Ausgrenzung und Anerkennung von Diversität, Band 12. (S. 101-113). Wien: LIT Verlag.

Klein, R. (2010). Fest-Stellungen: zur Entsorgung von Reflexivität durch Kultur- und Bildungsstandards. In S. Dungs (Hrsg.), & R. Klein, Standardisierung der Bildung. Zwischen Subjekt und Kultur. (S. 29-54). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Oelkers, J. (2003). Wie man Schule entwickelt. Eine bildungspolitische Analyse nach PISA. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag.

Tauscher, A. (1968). Die Stellung des Lehrers in der Gesellschaft von heute oder Die Begegnung von Wirtschaft und Schule. In Sozial- und Wirtschaftskundliche Schriftenreihe, Heft 5. Wien: Sparkassenverlag Gesellschaft m.b.H.

Winter, F. (2006). Leistungsbewertung. Eine neue Lernkultur braucht einen anderen Umgang mit den Schülerleistungen. In J. Bennack, A. Kaiser, & R. Winkel (Hrsg.), Grundlagen der Schulpädagogik, Band 49. Stuttgard: Schneider Verlag.