Der Fall Nabaa Kudier und unsere leistungsorientierte Gesellschaft

“Es ist nur zu deinem Besten” – Wie der Druck der Eltern die schulischen Leistungen beeinflusst – und wie Eltern ihre Kinder ganz ohne Leistungsdruck unterstützen können.

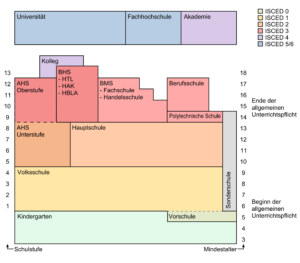

Wer es einmal in unser selektives Bildungssystem geschafft hat, darf sich bekanntlich äußerst glücklich schätzen, dort zu sein. Oft ist es der Rückhalt des äußeren Umfelds, der uns dazu verhilft, auch gut in der Schule abzuschneiden und seine eigenen Talente zu entfalten. Nun stelle man sich aber folgende Situation vor: Sie sind Schüler:in einer Privatschule und zählen zu den leistungsstärksten Personen Ihrer Klasse, werden dort auch als Spitzenschüler:in anerkannt und hatten bislang die Möglichkeit, ihre Kreativität auszuleben und der Welt zu zeigen, was in Ihnen steckt. Eines schönen Vormittages jedoch klopft Ihr Klassenvorstand an die Klassentür und bittet Sie, doch bitte mit ihm/ihr mitzukommen, man hätte mit Ihnen etwas zu besprechen. Natürlich folgen Sie dieser Anweisung, schließlich haben Sie ja nichts zu befürchten, oder? Kaum vor der Tür der Direktion angekommen, erwartet Sie die Schulleitung gemeinsam mit Ihren Eltern. Sie werden von der Schule abgemeldet, hören Sie. Es sei zu Ihrem Besten, Mama und Papa hätten bereits eine AHS für Sie gefunden, in der Sie besser aufgehoben wären. Der Direktor entschuldigt sich bei Ihnen, er sagt, er hätte alles getan, um Sie doch an der Schule behalten zu können, aber Ihre Eltern wären anscheinend so schwer zu überzeugen.

Dies ist zwar eine äußerst extreme Situation und würde sich in der realen Welt nur sehr selten abspielen, und falls doch, dann keineswegs in dieser Form. Doch dass gerade ein solcher Fall eintreten kann, zeigt die Geschichte von Nabaa Kudier, die als Jugendliche an einem Pilotprojekt der NMS Gassergasse in Wien mitgewirkt hat. Man hatte sie nach Projektabschluss auf eine Privatschule geschickt, die ihre Talente weiter fördern sollte. Nach eineinhalb Jahren jedoch meldeten ihre Eltern sie wieder von der Schule ab, und sie wechselte auf ein staatliches Gymnasium. Und das, obwohl Nabaa ja eigentlich eine gute Schülerin war, sie von der dortigen Betreuung durchaus profitieren konnte, und die Schulkosten für die Familie gänzlich wegfielen! Was war der Grund für den erzwungenen Abbruch? Am ehesten, so die Schülerin selbst, dass ihre Familie nicht damit einverstanden war, dass sie an dieser Schule größere Freiheiten hatte. Und nicht nur in dieser Hinsicht schränkten ihre Eltern ihre Lernfähigkeiten ein – sie selbst gesteht, dass ihre Lernschwierigkeiten durch diesen Druck noch weiter gesteigert wurden. Durch diesen Wiedereinstieg in den “Teufelskreis” scheiterte sie also erneut. Und durch ihr Scheitern wuchs die Angst ihrer Familie, in der österreichischen Gesellschaft nichts erreichen zu können und aus ihr ausgeschlossen zu werden- und damit wieder der Druck auf die Tochter.

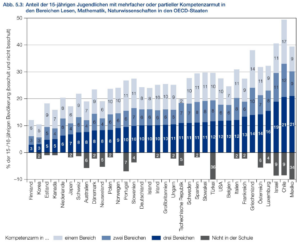

Das Beispiel von Nabaa beweist auf ein Neues, wie leistungsorientiert unsere Gesellschaft eigentlich ist. Viele Bereiche in unserem Leben orientieren sich nur mehr am Output und/oder dem Gewinn einer Tätigkeit. Das fängt in der Schule an und setzt sich im beruflichen Leben fort. Wenn wir keine Leistung erbringen, sind wir nichts wert. Im Hinblick auf die Schule ist dieses leistungsorientierte Denken aber nicht für alle Schüler:innen leistungsfördernd. Viele Kinder leiden unter großem Druck und haben so wenig intrinsische Motivation für die Schule. Auch Eltern tragen hier einen erheblichen Teil dazu bei, auch wenn sie aus ihrer Sicht nur das Beste für ihr Kind erzielen wollen. Die einen befürchten, dass die Leistungen ihres Kindes abfallen können, und schrauben die Latte höher, damit es keine Misserfolge erleiden muss; die anderen fürchten, dass durch Lehrkräfte und Unterrichtsmethoden die gesellschaftlichen Werte und Bilder, die sie ihm anerzogen haben, verloren gehen, und schicken ihr Kind dorthin, wo es am besten vor äußeren Einflüssen geschützt ist.

Studien zeigen uns aber, dass Druck für Schüler:innen in den meisten Fällen leistungsschmälernd ist. Viele Eltern/Erziehungsberechtigte wissen nicht, dass sie mit Ihrem Verhalten einen großen Druck auf ihre Kinder und ihre Leistungen in der Schule ausüben. Oft werden „gute“ Noten mehr belohnt als „schlechte“. So wird die gut gemeinte Belohnung sehr schnell zu einer Bestrafung, wenn ein Kind einmal keinen Einser mit nach Hause bringt. Eltern erkennen oft auch gar nicht, dass sie mit ihren Worten und Forderungen ihr Kind in eine Abwärtsspirale von immer negativeren Gedanken im Kontext Schule treiben. Ist ein Kind unter Druck, zeigt sich das meistens sehr schnell. Warnsignale dafür sind zum Beispiel Müdigkeit, Niedergeschlagenheit, sinkende Lernmotivation, Konzentrationsprobleme etc. Wenn Eltern oder die Erziehungsberechtigten solche Signale erkennen, sollten sie so schnell wie möglich Präventionsmaßnahmen ergreifen. Auch die Ursachen solcher Warnsignale sind entscheidend.

Bezieht sich der Druck der Eltern auf den Lernerfolg, gibt es zum Glück Alternativen zur autoritären Kontrollausübung. Ganz wichtig ist es, das Kind ganzheitlich anzunehmen. Man soll die Stärken fördern aber auch die Schwächen akzeptieren und mit ihnen arbeiten.

Im Folgenden finden sich nun weitere Wege, wie man Druck von der Seite der Eltern verringern kann:

- Freizeit: Bei vielen Kindern kommt die Freizeit viel zu kurz. Sie kommen von der Schule nach Hause, bekommen dann etwas zu Essen und müssen sich danach gleich zu den Aufgaben setzten. Das kann oft sehr lange dauern. Es ist wichtig, dass sich die Kinder zu Hause auspowern können. Es kann ihnen auch einmal langweilig sein. Aus Langeweile können sehr kreative Ideen entstehen

- Lernmethoden verändern: Wenn Lernmethoden seit vielen Jahren die gleichen sind, kann das oft zu Langeweile beim Lernen führen. Wenn man sich neue, kreative Wege überlegt, wie ein Kind seien Aufgaben erledigt oder für einen Test/Schularbeit lernt, kann man die Motivation für Aufgaben erledigen oder Lernen wieder steigern.

- Talente benennen und fördern: Sportliche, künstlerische oder musikalische Fähigkeiten können oft ein Grundstein für Motivation auch in der Schule sein.

Weitere Grundprinzipien sind aber zu beachten wie eine gute Eltern-Lehrer-Beziehung pflegen oder ein Lernteam mit dem Kind bilden und gemeinsam lernen. Die schulische Leistung sollte auch nicht immer das einzige Gesprächsthema, wenn es um Schule geht. Eltern sollten klar zeigen, dass sie sich auch für das Wohlgefühl ihres Kindes interessierten. Man kann zum Beispiel Fragen stellen an das Kind: was es heute gelernt hat, mit wem es in der Pause gespielt hat und was ihm an seinem Tag nicht so gut gefallen hat. Wichtig ist, dass das Kind das Gefühl hat, dass der Teil seines Lebens, den es fern von zu Hause verbringt genauso ernst ist wie die Zeit zu Hause. Eltern sollten daran denken, dass Ihr Kind vor allem das Gefühl braucht, in ihren Augen wertgeschätzt zu werden, zu wissen, dass sie es lieben und es in dem, was es tut, ermutigen. Wenn sie dem Kind helfen, ein gutes Selbstwertgefühl aufzubauen, wird es seine Chancen auf schulischen Erfolg vervielfachen…

(ein gemeinsamer Beitrag von Hannah Schusteritsch, Verena Schöller, Isabella Urschitz und Camille Durand – Redaktionsgruppe A)