Differenzierung nach Geschlecht

Den Begriff „Geschlecht“ gilt es vorab in zwei Dimensionen zu gliedern – sex und gender, die sich allerdings nicht eindeutig von einander trennen lassen. Zum einen meint sex das biologische Geschlecht, das bereits bei der Geburt, also zu Beginn eines jeden Lebens, festgestellt und als Faktum angesehen wird, zum anderen gender, das das soziale Geschlecht zu spezifizieren versucht. Das soziale Geschlecht meint in diesem Zusammenhang die Eigenschaften, die eine Person in der Gesellschaft und Kultur beschreiben. Money John formulierte es 1955 wie folgt: „Der Begriff Geschlechtsrolle (gender role) wird benutzt, um all jene Dinge zu beschreiben, die eine Person sagt oder tut, um sich selbst auszuweisen als jemand, der oder die den Status als Mann oder Junge, als Frau oder Mädchen hat.“

Durch den historischen und gesellschaftlichen Wandel in den letzten Jahrhunderten (Globalisierung, Elektrifizierung, Kriege, …) mussten sowohl Frauen für sie untypische Berufe, aber auch Männer Aufgaben der Frauen übernehmen, um sich im eigenen Leben behaupten zu können, die Familie ernähren zu können und den Zusammenbruch einer ganzen Gesellschaft zu verhindern. Heutzutage gibt es kaum noch geschlechterdominerte Aufgabenbereiche, auch wenn die angepassten Berufsbilder und die geschlechtergerechte Sprache sich noch nicht in der Gesellschaft gefestigt haben. Dies wird besonders an den folgenden Berufsbildern deutlich:

| Weibliche Bezeichnung | Männliche Bezeichnung |

| Hebamme | Entbindungshelfer |

| Zimmerin | Zimmerer |

| Kindermädchen | Manny / Babysitter |

Derartige Rollenbilder werden zumeist vom Elternhaus und der Gesellschaft selbst vorgelebt und (leider) zum Teil auch vorgegeben. In den Schulbüchern, vor allem in mathematischen Aufgabenstellungen, lassen sich solche Stereotypen und Rollenbilder finden. Dabei tritt auch gerne eine Generalisierung von geschlechterspezifischen Eigenschaften ans Tageslicht, die so nicht der Wahrheit entsprechen. Um diesem Denken entgegenzuwirken und um den Vätern die Möglichkeit zu geben, an der Erziehung ihrer neugeborenen Kinder teilzuhaben, räumt die österreichische Bundesregierung seit 2017 die Möglichkeit einer Väterkarenz – Papamonat – als Pendant zum Mutterschutz ein.

Als angehende oder bereits tätige Lehrperson soll man Stereotypen und Rollenbildern gemäß dem Bildungsauftrag/-ziel weder vorleben noch vorgeben:

„Schulen sind im Zuge von “Gender Mainstreaming” und Gleichstellung der Geschlechter angehalten, sich mit der Relevanz der Kategorie Geschlecht auf allen Ebenen des Lehrens und Lernens auseinanderzusetzen.

Die Schülerinnen und Schüler sind zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit sich selbst und mit anderen anzuleiten, insbesondere in den Bereichen Geschlecht, Sexualität und Partnerschaft. Sie sollen lernen, Ursachen und Auswirkungen von Rollenbildern, die den Geschlechtern zugeordnet werden, zu erkennen und kritisch zu prüfen.

Koedukation beschränkt sich nicht auf gleichzeitiges Unterrichten von Schülerinnen und Schülern. Vielmehr ist eine bewusste Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen Bildern und Vorurteilen zu führen. Es ist wesentlich, die Lerninhalte und Unterrichtsmethoden so auszuwählen, dass sie beide Geschlechter gleichermaßen ansprechen und den Unterricht so zu gestalten, dass er sozialisationsbedingt unterschiedlichen Vorerfahrungen entgegenzusteuern in der Lage ist. Lehrerinnen und Lehrer sind angehalten, ein (Lern-)Klima der gegenseitigen Achtung zu schaffen, eigene Erwartungshaltungen und Umgangsformen gegenüber Mädchen und Burschen zu reflektieren, sowie sich ein Grundwissen über geschlechtsspezifische Sozialisationsprozesse im Jugendalter anzueignen.“ – https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/uek/gender_lp_25744.pdf?61ecjg

Mathilde Vaerting, eine deutsche Pädagogin und Soziologin aus dem 20. Jahrhundert, hatte ab 1923 eine Professur für Pädagogik in Jena inne und sprach bereits 1929 über die Differenzen der Geschlechter:

„Die Eigenart der Begabung ist an kein Geschlecht gebunden, sondern nur an das Individuum. Deshalb hat man allen Kindern gleiche Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Individualisierung zu geben, ohne Rücksicht auf ihr Geschlecht.“

Eine umfassende Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades verfasste Isabella Fritz 2014 zum Thema „Heterogenitätsdimensionen Geschlecht und Migrationshintergrund im Kontext des mathematischen Lernens im Pflichtschulbereich der Sekundarstufe“. In dieser Arbeit wird auch der Zusammenhang von Geschlecht und Mathematik behandelt. Es werden 3 Erklärungsansätze für geschlechterspezifische Unterschiede in der Kompetenz- und Motivationsentwicklung genannt:

Biologischer Ansatz: Geschlechtschromosomen erzeugen spezifische Muster in den für kognitive Aktivitäten zuständigen Gehirnarealen. Frauen hätten demzufolge eine bessere Sprachentwicklung, da sie beide Gehirnhälften nutzen, Männer eine bessere Raumvorstellung, weil diese mehr die rechte Gehirnhälfte nützen.

Psychosozialer Ansatz: Geschlechtsstereotypische Sozialisationserfahrungen beeinflussen die Identitätsentwicklung von Mädchen und Jungen. Für die Schule bedeutet dies: Jugendliche haben eine klare Vorstellung von geschlechtstypischen Protofächern: Naturwissenschaften gelten demnach als Jungenfächer und Sprachen für Mädchenfächer.

Fokussierung von Merkmalen: Das Fehlen von männlichen Role models, also männlichen Lehrern, wird immer wieder im Zusammenhang mit dem Bildungserfolg der Jungen diskutiert. Von großer Bedeutung ist hier der heimliche Lehrplan, der von Schulbuchanalysen, geschlechtsspezifischen Attribuierungen etc. ausgehend auch die 2/3 – Aufmerksamkeit der Lehrenden gegenüber Jungen festhält, das bedeutet von der gesamtem Aufmerksamkeit einer Lehrperson während des Unterrichts fällt 1/3 auf Mädchen und 2/3 auf Jungen. Des Weiteren spielen geschlechtsspezifische Rollenbilder und Haltungen der Lehrenden eine wesentliche Rolle im Hinblick darauf, wie SchülerInnen geschlechtsspezifische Interessen und Motivationen entwickeln können.

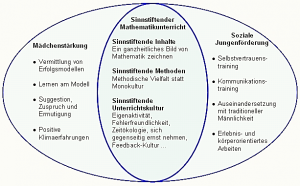

Jahnke-Klein fordert in diesem Zusammenhang einen sinnstiftenden Mathematikunterricht, indem die Komponente der Mädchenwirkung und auch die soziale Jungenförderung berücksichtigt wird. Ein solcher Unterricht bezieht die drei Ebenen Inhalte, Methoden und Unterrichtskultur mit ein:

Um den SchülerInnen ein derart breit gefächertes Spektrum der Differenzierung nach dem Geschlecht zukommen lassen zu können, müssen von LehrerInnen gewisse Kompetenzen erworben haben und Schlussfolgerungen gezogen werden:

Es muss ein Bewusstsein für die geschlechterspezifischen Unterschiede und Geschlechterrollen geschaffen werden, geschlechterbezogene Zuordnungen aufgezeigt werden und deren Deutungen und Wertungen in der Gesellschaft aufgedeckt und kontrovers diskutiert werden. Bei Aufgabenformulierungen sollen feste Stereotypen vermieden und ein Aufbruch von gefestigten Zuschreibungen ermöglicht werden. Dies geht sehr stark in Richtung gendersensible Didaktik.

Quellenangaben:

Wedl, J. (2015). Teaching Gender? : Zum reflektierten Umgang mit Geschlecht im Schulunterricht und in der Lehramtsausbildung (Pädagogik). Transcript.

Fritz, I. (2014). Heterogenitätsdimensionen Geschlecht Und Migrationshintergrund Im Kontext Des Mathematischen Lernens Im Pflichtschulbereich Der Sekundarstufe.

Buchmayr, M. (2008). Geschlecht lernen : Gendersensible Didaktik und Pädagogik (Studien zur Frauen- und Geschlechterforschung). Studien-Verl.

Faulstich-Wieland, H. (1995). Geschlecht und Erziehung : Grundlagen des pädagogischen Umgangs mit Mädchen und Jungen (Die Erziehungswissenschaft). Wiss. Buchges.

Rendtorff, B. (2006). Erziehung und Geschlecht : Eine Einführung (Kohlhammer-Urban-Taschenbücher 690). Kohlhammer.

PowerPoint: