Bildung als „Infrastruktur“

Bei Fend, H. (20082) zeigt sich, dass sich unsere Gesellschaft durch drei Subsysteme charakterisieren lässt:

- Politisches System (hier findet einerseits die Regulierung des gemeinschaftlichen Zusammenlebens statt, andererseits werden Entscheidungsprozesse organisiert sowie Rahmenbedingungen für andere Subsysteme gesetzt)

- Wirtschaftssystem (organisiert in gesellschaftlicher Dimension die Arbeit, produziert lebenswichtige Güter und verteilt sie)

- Bildungssystem (hier werden gesellschaftlich benötigte Qualifikationen und mentale Infrastrukturen hergestellt)

Bei Betrachtung des letztgenannten Punktes fällt die Formulierung „mentale Infrastrukturen“ auf. Dem Duden ist hierbei folgende Definition von „Infrastruktur“ zu entnehmen:

„Notwendiger, wirtschaftlicher und organisatorischer Unterbau als Voraussetzung für die Versorgung und die Nutzung eines bestimmten Gebiets für die gesamte Wirtschaft eines Landes“.

Diese Begrifflichkeit steht hier meiner Meinung nach sehr anschaulich für eine funktionelle Engführung des Bildungsbegriffs – Bildung als stark zweckgebundenes System: In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstand eine Sichtweise auf das Bildungssystem, die sich dadurch auszeichnete, dass sich gegenüber einer ganzheitlichen Bildung des Menschen im Medium herausragender abendländischer Kulturwerke eine ökonomische Betrachtungsweise durchsetzte. Schule und Lernen wurden so Instrumente für eine möglichst effektive Erzeugung von Qualifikationen, die von zentraler Bedeutung für das Wirtschaftssystem hinsichtlich der Behauptung im internationalen Wettstreit der Volkswirtschaften sind.

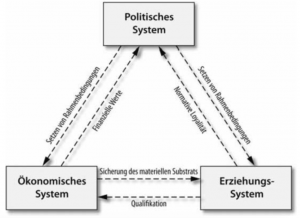

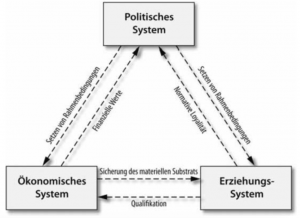

Die enge Beziehung zwischen Erziehungssystem und dem ökonomischen System einer Gesellschaft zeigt folgende Visualisierung der bereits angesprochenen gesellschaftlichen Subsysteme:

Standardisierung – eine neue Notwendigkeit, die aus der Verschränkung von Wirtschaft mit Bildung resultiert

Anhand der obigen Grafik stellt sich der Sachverhalt sehr eingängig dar: Sowohl das ökonomische System, als auch das Erziehungssystem werden in ihren Freiheiten von durch das politische System gesetzten Rahmenbedingungen reglementiert und es ist erkennbar, dass Bildungssysteme in den modernen Gesellschaften eng im Austausch mit den anderen Subsystemen stehen. Betrachtet man die Achse zwischen Erziehungs- und ökonomischem System genauer, so zeigt sich eine fundamentale Abhängigkeit: Hinsichtlich der Wandlung von einer ganzheitlicher Bildung hin zur konkreten Erzeugung von Qualifikationen in den Schulen wird deutlich, dass durch den intensiven Austausch von Qualifikationen mit finanzieller Sicherung seitens der Wirtschaft sich eine neue Notwendigkeit einstellt: Der Input an finanziellen Mitteln erfordert im Zuge einer Qualitätssicherung die Überprüfung der Rendite und damit des Outputs an Leistungen und Qualifikationen!

Aus diesem Sachverhalt heraus kann man die jüngere Entwicklung von Standardisierung und Kompetenzorientierung in einen wirtschaftlichen Kontext setzen. Die Überprüfbarkeit von Bildung wird zum Hauptmerkmal des Umgangs mit Schulentwicklung. Hier kommen die Standards und die Kompetenzmodelle ins Spiel:

Die Standards:

Standards (die „Lebensretter“ des Bildungssystems nach dem „PISA-Schock“) haben drei zentrale Anforderungen: Erfüllbarkeit, Möglichkeit zur Beschränkung (zB. zeitliche Begrenzung des Lernens, welche Inhalte werden ein- bzw. ausgeschlossen, etc.) sowie die Überprüfbarkeit. Dies ermöglicht eine exakte inhaltliche Festlegung im Sinne wirtschaftlicher Qualifikationsanforderungen sowie Kontrolle und Vergleichbarkeit (und damit das Entstehen von Wettbewerbsbedingungen).

Die Kompetenzmodelle:

Im Zusammenhang mit Standardisierungsprozesse und Überprüfbarkeit spielen die „Kompetenzmodelle“ eine wichtige Rolle: Ihre Schlüsselfunktion ist die Bereitstellung der Grundlage für eine Operationalisierung, mit deren Hilfe der Output des Bildungssystems schließlich empirisch überprüft werden kann. Beschäftigt man sich beispielsweise näher mit den Inhalten von Curricula an der Uni, so kann man in den einzelnen Modulbeschreibungen unter „Learning Outcomes“ exakt diese strenge Ausrichtung der Bildungskonzeption hin zur Überprüfbarkeit ihrer Inhalte ablesen – es finden sich fast ausschließlich Formulierungen wie „Die Studierenden können …“, „Die Studierenden kennen …“, „Die Studierenden sind bereit … zu …“, deren Umsetzung seitens der Studierenden in Beurteilungsverfahren gut zu erheben sind. Dazu sind Angaben über den dafür veranschlagten Arbeitsaufwand mit angeführt.

Diese beinahe an industrielle Prozessoptimierung erinnernde Entwicklung hin in Richtung Normierung und Effizienzsteigerung hat ihren Grund eventuell in einer gleichartigen Entwicklung der Gesellschaftsstrukturen: Menschliche Gesellschaften haben sich im Laufe der Vergangenheit immer stärker ausdifferenziert und ihre Subsysteme haben sich immer stärker miteinander verflochten. Dadurch sind sie zu äußerst effizienten Instrumenten der Existenzbewältigung geworden. Dieser Drang nach Effizienz macht sich auf diese Weise auch in unserem Bildungssystem bemerkbar. Dabei muss man aber differenzieren: Auch das Bildungssystem soll effizient arbeiten – doch wie verträgt sich eine übermäßig aus der Wirtschaft erwachsenden Effizienzvorstellung mit mit dem Anspruch, Bildung für jeden Menschen und seinen Bedürfnissen entsprechend bereitzustellen? Welche Schranken bietet uns letztlich unser eigenes Menschsein, das sich in letzter Instanz gegen die Eingliederung des Menschen in eine von der Wirtschaft diktierten Produktionskette stellen muss – will es nicht zum bloßen Produkt verkommen.

Viele Fragen stellen sich, nur wenige können wohl eindeutig beantwortet werden. Mit dem nächsten und damit letzten Beitrag dieser Reihe soll aber zumindest versucht werden, all diese Aspekte zu einem Faden zu verbinden, unsere kurze, textliche Reise zu reflektieren und in einem zusammenfassenden Ende zu beschließen.

_____

Literatur (sämtlicher Artikel dieser Reihe):

Bohnsack, F. (2008). Schule – Verlust oder Stärkung der Person? Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Fend, H. (20082). Neue Theorie der Schule. Einführung in das Verstehen von Bildungssystemen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Grimm G. (2011). Uniformierung und (Sozial-)Disziplinierung als pädagogisch-bildungs-politische Leitprinzipien bei der Grundlegung des öffentlich-staatlichen Pflichtschulwesens in Österreich im 18. Jahrhundert. In S. Sting, & V. Wakounig (Hrsg.), Bildung zwischen Standardisierung, Ausgrenzung und Anerkennung von Diversität, Band 12. (S. 101-113). Wien: LIT Verlag.

Klein, R. (2010). Fest-Stellungen: zur Entsorgung von Reflexivität durch Kultur- und Bildungsstandards. In S. Dungs (Hrsg.), & R. Klein, Standardisierung der Bildung. Zwischen Subjekt und Kultur. (S. 29-54). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Oelkers, J. (2003). Wie man Schule entwickelt. Eine bildungspolitische Analyse nach PISA. Weinheim, Basel, Berlin: Beltz Verlag.

Tauscher, A. (1968). Die Stellung des Lehrers in der Gesellschaft von heute oder Die Begegnung von Wirtschaft und Schule. In Sozial- und Wirtschaftskundliche Schriftenreihe, Heft 5. Wien: Sparkassenverlag Gesellschaft m.b.H.

Winter, F. (2006). Leistungsbewertung. Eine neue Lernkultur braucht einen anderen Umgang mit den Schülerleistungen. In J. Bennack, A. Kaiser, & R. Winkel (Hrsg.), Grundlagen der Schulpädagogik, Band 49. Stuttgard: Schneider Verlag.