Archiv für die Kategorie „Anmerkungen“

Funktion, Rolle und Position

Eine der meist gelesenen Seiten auf diem Blog ist die mit den Ausführungen zum Thema Funktion und Rolle. Da an dieser Stelle die Darlegungen zu diesem Thema eher knapp gehalten sind, soll das Konzept von Rolle, Funktion und Position hier noch einmal ergänzend veranschaulicht werden. Dies wird zuerst mit einem Beispiel getan, das verdeutlichen soll, wie im Realen Kontext eine Differenzierung zumachen ist und wie sich Rolle, Funktion und Position unterscheiden lassen. Aus gegebenem Anlass wird ein Beispiel aus der Welt des Fußballs herangezogen. Anschließend wird zusammenfassend aus theoretischer Sicht Bezug genommen und auf jeden Begriff (Funktion, Rolle, Position) speziell eingegangen.

Die Rolle im Kontext Fußball

Grundsätzlich wird beim Fußballspiel durch entsprechende Absprachen jedem Spieler eine entsprechende Funktion zugeordnet. Nehmen wir als Beispiel einen Mittelfeldspieler (Funktion). Mit dieser Funktion sind Aufgaben verbunden wie Spielaufbau, ggf. Unterstützung der Abwehr oder Mitwirkung im Sturm (Angriffsspiel). Um eine entsprechende Funktion überantwortet zu bekommen, wird der Spieler in der Regel eine Reihe von entsprechenden spielerischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen vorweisen können müssen.

In Bezug auf die Position kann in einem Mannschaftsspiel weitgehend von einer egalitären hierarchischen Strukturierung ausgegangen werden. Trotzdem können wir auch bei unserem Mittelfeldspieler eine Differenzierung in der Position finden. Der ist in unserem Beispiel zugleich auch der Mannschaftskapitän und somit formal von seinen Mannschaftskameraden herausgehoben. Auch auf informeller Ebene kann dies geschehen, oft spielen dabei Torleute eine herausragende Rolle in Form von persönlicher Autorität.

Betrachten wir nun den Mittelfeldspieler in seiner Rolle im Beziehungsfeld seiner Fußballmannschaft. Gemäß dem unten beschriebenen Konzept von Rolle sind für diesen Mittelfeldspieler drei Rollenformen relevant, mit denen er sein Handeln und Verhalten als Mannschaftskollege realisiert. Seine psychische und mentale Disposition, mit beeinflusst durch das soziale Umfeld, wird eine spezifische psychische Konfiguration im Sinne einer psyocho-logischen (-dramatischen) Rolle einnehmen. Dies kann eine sehr zielorientierte kämpferische Disposition sein oder in einem Gegenpol beschrieben eine defensive und umsichtig orientierte Haltung. Somatisch gesehen ist dieser Mittelfeldspieler ein Laufender, Stehender, Atmender oder auch Leidender usw. Seine soziale Rolle hingegen äußert sich als kooperativer, erfolgsorientierter Ich-bezogener, aggressiver kampfbetonter usw. Spieler. Idealer Weise bilden diese drei Rollenformen ein kongruentes Profil. Ist dies der Fall, kann von einem gut integrierten Rollenerleben ausgegangen werden. Dies heißt aber nicht zwingend, dass damit auch schon eine Stimmigkeit in Bezug auf funktionale und Positions-bezogene Erwartungen hergestellt ist.

Die Funktion

In metatheoretischen Abhandlungen zum Thema interaktiver Phänomene und Rolle (Schreyögg, 1992, S. 255-281; Wiswede, 1977, S. 100-107) wird Funktion nicht als explizites Konstrukt interaktiven Geschehens in sozialen Räumen beschrieben. Am ehesten wird dort Funktion erkennbar, wenn von normativen und institutionellen Rollencharakteristika die Rede ist. Eine explizite begriffliche Trennung unternimmt Thonhauser (2004), in dem er Funktion und Rolle als getrennte Elemente des semantischen Raums rollentheoretischer Begriffe anführt. Pechtl (1995, S. 202) versucht Funktion und Rolle mit einer definitorischen Differenzierung darzustellen. Dabei versteht Pechtl Funktion als „eine erworbene, verliehene, vereinbarte oder festgelegte Rahmenbedingung in einer sozialen Gemeinschaft, die an beidseitig abgesprochene Tätigkeiten gebunden ist“. Für eine Unterscheidung zwischen Funktion und Rolle spricht, dass funktionale Erwartungen in einem sozial/interaktiven Raum nicht an eine bestimmte Person im engeren Sinne gebunden sind. Eine Funktion kann von unterschiedlichen Personen wahrgenommen werden, wenn diese bereit und/oder verpflichtet sind die damit gekoppelten Aufgaben auszuführen (z.B. Schüler, Lehrer, Schulpsychologe, Leitung, Vorstand, Buchalter, Maurer, …). Als eine Variation sind dabei Funktionen anzusehen, die nicht gewechselt oder abgelegt werden können. Als solche sind z.B. die Funktion Vater, Mutter, Kind o.ä. zu zählen. Diese Funktionen als Differenzierungselemente der primären Sozialstrukturen bleiben über die Lebensspanne bestehen, auch wenn sie mit dem Laufe der Zeit und je nach Situation im Rahmen unterschiedlicher Rollenmuster wahrgenommen werden.

Rolle

Geht man nach obiger Darstellung davon aus, dass sich Funktionen auf das ‚was’ beziehen so fokussiert eine Rolle auf die Art und Weise ‚wie’ eine bestimmte Funktion ausgefüllt und gelebt wird. Die Rolle beschreibt den sozialen Vollzug des Individuums im sozialen Feld mit dessen Interaktionspartnern oder mit Dingen.

Ausgehend vom Träger der Rolle, hier der Mensch, ist anzunehmen, dass die gelebte Rolle durch psychische und somatische Einflüsse sowie soziale Handlungen selbst bestimmt wird.

In der psychodramatischen Rollentheorie wird dies in drei aktionalen Rollenformen repräsentiert. Dort werden psychosomatische, psychodramatische und soziodramatische Rollen (Hochreiter, 2004, S. 137; Petzold & Mathias, 1982, S. 210-215) unterschieden, welche zusammen das Rollenintegral bilden (Petzold & Mathias, 1982, S. 211).

Eine Rolle unterscheidet sich dahingehend, ob sie primär interaktionistisch betrachtet wird oder ob intrapsychische Aspekte in den Vordergrund rücken. Grundsätzlich werden alle drei oben zitierten Rollenformen aktiviert sein, die Frage allerdings ist, in welcher Intensität, Balance und Kongruenz dies jeweils der Fall ist.

Klassische soziale Rollen entstehen im interaktiven Geschehen zwischen Individuen und sind von wechselseitigen Erwartungen in Bezug auf Handlungen und Haltungen gekennzeichnet. Im theoretischen Konzept des symbolischen Interaktionismus (Mead, zit. n. Schreyögg, 1992, 256ff) ist dies vergleichbar mit externen (vermuteten) Rollenzuschreibungen die das soziale Ich prägen und welches dort als „me“ bezeichnet wird. Auf eine ähnliche Grundlage reflektiert auch die Definition von Rolle bei Pechtl (1995, S. 202) welche dieser als „ein eigenes oder durch Fremderwartung gewähltes Verhaltensmuster, das abgesprochen oder unabgesprochen in der sozialen Gemeinschaft ausgeübt wird“, beschreibt. Immer sind dabei sog. Zuschreibungsprozesse grundlegend (vgl. Schreyögg, 1992, S. 267f).

Wie schon angesprochen, stützt sich die soziale Rollenform individuell gesehen auf psychische und somatische Muster mit spezifischen Typologien, die wiederum als Rollenerleben interpretiert werden können. Stark ausgeprägte (intra-)psychische Rollen entstehen beispielsweise in einem Zustand starker Fokussiertheit beim Spiel in einem digital virtualisierten Raum (Computerspiel). Dabei wird ein bestimmtes psychisches Rollenmuster (oder mehrere), eingenommen. Dieses Rollengeschehen unterscheidet sich von Rollen im dreidimensionalen sozialen Erlebensraum durch die Qualität des Feedbacks und den meist ausgeprägten tranceähnlichen Zustand der virtuell interagierenden Person.

In der Rollentheorie des Psychodramas werden die psychodramatischen Rollenformen im Wesentlichen in zwei Kategorien aufgeteilt (vgl. Hochreiter, 2004, S. 137; Peetzhold & Mathias, 1982, S. 212). Einmal die Rollen der reinen Phantasiewelt wie z.B. Märchengestalten, Geister, Feen, etc.) und dann Rollen die imaginiert, quasi kognitiv repräsentativ realisiert werden (z.B. der Lehrer, ein(e) SpielgefährtIn, Vater, Mutter, etc.). Die Wurzel für die psychischen Rollenformen kann in dem was Mead (zit. n. Schreyögg, 1992, S. 261) als „I“ versteht gesehen werden. In diesem „I“ fokussieren sich psychische und psychologisierte somatische Bedürfnisse als Vitalkraft.

Somit bleibt noch ein kurzer Blick auf die somatischen Rollen. Sie bilden quasi die Verhaltenskontur des Organismus und sind als Kontaktgrenze zwischen psychischen und sozialen Rollenformen im Sinne eines eigenen geschlossenen Systems zu verstehen. Als solches wiederum organisiert es Austauschprozesse mit den beiden anderen Rollenformen. Zur Verdeutlichung somatischer Rollen kann exemplarisch genannt werden: Der/die Sitzende, dr/die Blickende, der/die Essende, der/die Schlafende, der/die Fühlende, usw.

Anmerkungen zum Konzept von Rolle:

Die Rolle selbst hat ihre eigene funktionale Logik. Die ihr in diesem Sinne anhaftende Funktion ist aber integraler Bestandteil der Rolle selbst und steht im Dienste der Erfüllung einer Funktion an sich (s.o.). Die Rolle hat damit ihre funktionalen Ausprägungen die für die Ausdifferenzierung des sozialen Systems als solches notwendig sind und, welche nicht zwingend mit dem funktionalen System bzw. der offiziellen Funktion in Übereinstimmung stehen müssen (Inkongruenz von Funktion und Rolle).

Position

Im Konzept von Dahrendorf (zit. n. Schreyögg, 1992, S. 260f) wird Rolle nicht von Position getrennt. Anders bei Mead (ebd.), der von idealen Dialogbedingungen ausgeht und so sein Rollenkonzept im herrschaftsfreien Raum situiert. Bei Wiswede (1977, S. 57-78) wird explizit von Rollenmacht gesprochen und begrifflich differenziert (Rolle/Position). Wiswede (ebd., S. 57) begründet mit fünf Argumenten weshalb Macht im Zusammenhang mit Rollen bedeutsam ist:

- Macht beeinflusst Entwicklung und Charakter von Rollen

- Macht beeinflusst Rollen Wahl und Zuschreibungsprozesse

- Macht beeinflusst die Bedeutsamkeit einer Rolle

- Macht beeinflusst rollenspezifische Rechte und Pflichten

- Macht beeinflusst rollenbezogene Sanktionsmöglichkeiten

Insgesamt kann davon abgeleitet werden, dass die Position die Durchsetzungskraft einer Person auf formaler und/oder informeller Ebene beschreibt. Analog dazu äußern sich auch Ruch und Zimbardo (1974, S. 317), sie sprechen von formaler, fachlicher und instrumenteller Autorität (oder Macht) bezogen auf funktionale Aspekte sowie von persönlicher Autorität die dem hier dargestellten Rollenkonzept zugeordnet werden kann. Persönliche Autorität kann somit nur von anderen zuerkannt aber nicht durch einen Anspruch erworben werden. Zusammenfassend, der formale Aspekt ist grundsätzlich der Funktion zuzuordnen und der informelle Aspekt ist bei der von Zuschreibungen bedingten Rolle relevant. Und, die Position ist von Funktion und Rolle unterscheidbar.

Welche Schlüsse sind daraus für die Personal- und Organisationsentwicklung zu ziehen?

© 2010 Mag. Dr. Josef Eisner

Is Your Team Aligned?

Alignment is an agreement on the goals of the organization and on the process of allocating resources to achieve these goals.

Friday, October 23, 2009

By Gaurav Gupta, Lead Consultant, Stroud Consulting

In our engagements with companies both large and small, we have often come across managers who are frustrated with their teams’ effectiveness. In our experience, this is not due to a lack of ability or desire, but rather stems from the lack of alignment amongst the various projects in the organization.

Most people will agree that being able to generate agreement amongst a team is one of the fundamental elements of good leadership. Generating alignment goes beyond simply creating consensus or agreement. As Fred Smith, Chairman of Federal Express has been repeatedly quoted as saying, “Alignment is the essence of management.”

Alignment reflects an active ownership on the part of the team members, not simply the absence of disagreement. Many leaders fall into the trap of assuming their team is aligned because of a lack of any active disagreement, and therefore do not direct any energy at improving the leadership team’s understanding of the business priorities.

The frustration that managers face with the ineffective use of resources is often due to a misperception of the clarity around the organization’s top priorities. Simply relying on visible disagreement is not the most effective way to discern the true state of alignment amongst the different stakeholders. As one of our clients found: “I thought my team was perfectly aligned — until I asked them what our top challenge was, and got five different answers from five different members of the team.”

What it Means to Be a Well Aligned Organization

How would you like to lead an organization in which every individual knows the business’ goals, vision, and top challenges? “If you could get all the people in an organization rowing in the same direction, you could dominate any industry, in any market, against any competition, at any time,” according to Patrick Lencioni, Patrick, author of “The Five Dysfunctions of a Team”.

All activities performed by individuals in a perfectly aligned organization help move the business closer to its strategic vision. By ensuring that teams at various levels in the organization are aligned on their goals, we can move the business towards a culture of “working towards objectives.” This alignment amongst the teams will help drive actions that are necessary in the medium term to deliver the required results.

Developing a well-aligned organization depends on two critical factors: First, the systems and structures must support the strategic vision; and second, the members of the organization must understand how the top strategic objectives translate to personal goals. Alignment is an agreement on the goals of the organization and on the process of allocating resources to achieve these goals. The first step in improving this alignment is being able to understand the opportunity, which can exist even without visible dissagreement. This article will explore an exercise to help leaders measure the degree of alignment amongst their teams.

What this Means for Your Organization

We have often seen significant gaps in the understanding of an organization’s top opportunities and management team members often have different views of the top priorities.

As part of a supply chain transformation, a food business required a 10% improvement in productivity at their largest facility. The management team supported the goal, but had not yet made tangible productivity improvements. Upon conducting a review of the various improvement projects, the general manager discovered an inadequate resource commitment from the broader organization to any of the initiatives. Without strong alignment on the path forward, each manager had been focused on “their ideas,” and this lead to many disjointed and unsupported projects.

Evaluating Your Alignment

The question to ask is: How do you know if your team is aligned? If your management team is forthcoming with disagreement and debate about priorities then you know you have room to improve. If your team is not forthcoming with disagreement, then how do you determine whether your team is perfectly aligned or simply avoiding confrontation?

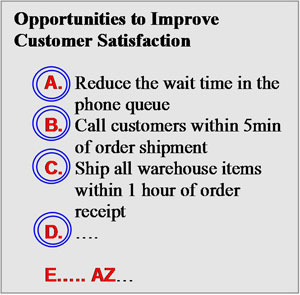

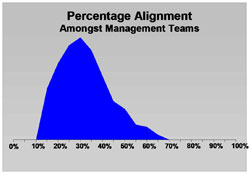

We have facilitated alignment exercises to help leaders at various levels in their organizations evaluate the alignment of their teams. As is evident in the graph to the right, we have found that all managers have a significant opportunity to improve the alignment amongst their teams.

We have developed a simple tool (see below) to help you evaluate the alignment amongst your team. It helps highlight the opportunity as a first step to addressing the lack of alignment. Running this exercise with your team will help lend clarity to your overall alignment. You may find that you have room to improve, in which case you can adopt one of the many tools available to help create alignment amongst your team. Alternatively, you may find that your team is already well aligned, in which case you can relax in the knowledge that your team is pulling together. You can then turn your efforts to ensuring that the team focuses on the right opportunity and executes effectively.

We have developed a simple tool (see below) to help you evaluate the alignment amongst your team. It helps highlight the opportunity as a first step to addressing the lack of alignment. Running this exercise with your team will help lend clarity to your overall alignment. You may find that you have room to improve, in which case you can adopt one of the many tools available to help create alignment amongst your team. Alternatively, you may find that your team is already well aligned, in which case you can relax in the knowledge that your team is pulling together. You can then turn your efforts to ensuring that the team focuses on the right opportunity and executes effectively.

The benefits of a well-aligned team are no surprise to anyone. A lot has been written about how to create better alignment within teams, through team building, incentives, and other management techniques. Improving the alignment of a group, however, must start with an honest evaluation of the current state, and a desire to improve. The purpose of the exercise contained in this article is to create this desire by highlighting the opportunity to improve the alignment of your team.

Evaluating Your Teams Alignment — Exercise

1. Brainstorm the List of Opportunities

Have each member of your team identify the top 5-10 items on their list of opportunities in the area you are evaluating (for example, the top five ideas to improve customer satisfaction).

- The items must be specific such as “reduce the amount of time customers spend in the queue,” or “reduce the lead time on a product A.” Avoid broad categories such as “improve customer service” or “reduce inventory.”

- Focus on opportunities, not potential solutions. For example, instead of “training,” list the specific problem that you are trying to solve with training.

- The team should have the authority to impact the opportunities being discussed.

- The list should consist of projects that can be delivered upon within a few months by teams of 1-5 individuals.

Have a facilitator write each of these opportunities on a flip chart with a letter assigned to it as shown in the example above. The brainstorm list should contain all the ideas that would need to be resourced by the team.

In the next step of the exercise, each member of the team will anonymously select their top three priorities from the brainstorm list.

3. Evaluating the Alignment

In a perfectly aligned team, the members would each pick exactly the same three opportunities in exactly the same order. To determine your team’s alignment, select one member to be the baseline for comparison.

The top opportunity in this comparison list will be worth 3 points, the second worth 2 points, and the third worth 1 point. Each of the other team members’ prioritized lists will be scored based on these three opportunities. The average of these scores divided by the perfect (6) will give you your alignment score. A score of 75% or better is excellent and any score below 60% suggests a big opportunity to improve alignment.

Gaurav Gupta is the Lead Consultant at Stroud Consulting, an operations & management consulting firm. http://www.stroudconsulting.com/

Zitat verfügbar unter: http://www.industryweek.com/articles/is_your_team_aligned_20229.aspx [Datum des Zugriffs: 17.11.09]

Phänomen Präsentismus

“Gesunder Krankenstand ist wichtig”

30. Oktober 2009, 17:26

Krankenstandstage reduzieren und damit “Präsentismus”, also bloßes Erscheinen am Arbeitsplatz, zu erzeugen, bringt gar nichts.

Senkung von Krankenstands- und Fehltagen sind ein heißes Thema – nicht nur wegen des ÖBB-Skandals – Arbeitsmediziner Stefan Bayer warnt: “Keine kranken Mitarbeiter sind der größte Gewinn” – das sei falsch

Vorbildliche Arbeitnehmer erscheinen am Arbeitsplatz – egal ob grippig, depressiv oder anderwertig geschwächt. Zähne zusammenbeißen, schließlich ist ja jeder ersetzbar, und Arbeitsplätze sind nicht sicher. Das ist die eine Seite. Auf die andere Seite gehören Faulenzerdebatten, Krankfeiern und Empörung über Kosten der Fehlzeiten. Krankenstandstage (durchschnittlich 12,5 in Österreich) sind ein heißes Thema, und Unternehmen sind auf die eine oder andere Art bemüht, diese Kosten zu senken.

Masochistisches Gebaren

“Ein gesundes Unternehmen braucht einen gesunden Krankenstand”, wirft Stefan Bayer, Präsident der österreichischen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Betriebsarzt im Feuerfest-Konzern RHI, in die Debatte ein und warnt: Es als größten Gewinn für die Firma zu sehen, keine kranken Mitarbeiter zu haben, sei “schlichtweg falsch”. Denn vor allem in Krisenzeiten, bei erhöhtem Druck, zeige sich ein Phänomen, das noch nicht gut beforscht, aber allgegenwärtig sei: der Präsentismus. Also physische Präsenz am Arbeitsplatz, ohne Leistung zu bringen, oder, wie die Arbeitspsychologie definiert: am Arbeitsplatz zu erscheinen, obwohl der Gesundheitszustand es nicht erlaubt oder die normale Leistungserwartung durch den angeschlagenen Zustand nicht erfüllt werden kann. Masochistisches Gebaren, sagt Bayer, das mit Erschöpfung, Stress, Motivationsverlust eng zusammenhänge – und dem Unternehmen enormen Schaden zufüge. Da sich Präsentismus schwer messen lasse und finanzielle Folgen kaum abgeschätzt seien, werde viel zu wenig Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Zahlenmaterial liegt derzeit nur für die USA vor.

Abwesenheitsrate versus Präsentismus

“Eine Senkung der Abwesenheitsrate kann also nicht als positiv betrachtet werden, wenn sie eine Erhöhung des Präsentismus zur Folge hat. Bei einem Absenzenmanagement mit Maßnahmen, die auf Druck und Kontrolle basieren, besteht aber die Tendenz zu erhöhtem Präsentismus”, so Bayer. Die Situation für das Unternehmen bessert sich folglich nur scheinbar.

Verminderte Konzentrationsfähigkeit von Mitarbeitern, fasst Bayer neutral, was schon berechnet ist, koste Unternehmen zwölf bis 25 Prozent des gesamten Personalaufwandes. Die Kosten für Präsentismus könnten mit bis zu neun Prozent des Personalaufwandes angenommen werden. Bayer rät nicht nur zu adäquaten Krankenstandsrückkehrgesprächen, sondern vor allem auch zur Prävention. Krankheiten, die auf ungesunden Lebenswandel zurückzuführen sind, seien die wahren Kostenverursacher.

Es gehe um “nachhaltiges Absenzenmanagement, das auf Optimierung am Arbeitsplatz durch Bilanzgespräche aufbaue. Dadurch könne sowohl Absentismus als auch Präsentismus „optimal behandelt werden”, sagt Bayer. Aktives Wiedereingliederungsmanagement gehöre ebenso dazu wie tiefgreifende präventive Maßnahmen. Der RHI-Konzern arbeite dazu mit dem Kompetenzzentrum für Humanvermögen zusammen. (Karin Bauer, DER STANDARD, Printausgabe, 31.10./1.11.2009)

Zitat verfügbar unter: http://derstandard.at/fs/1256743682631/Phaenomen-Praesentismus-Gesunder-Krankenstand-ist-wichtig [Datum des Zugriffs: 09.11.09]

Erfolg mit Verantwortung

Ein Leitbild für zukunftsfähiges Wirtschaften

Das Leitbild “Erfolg mit Verantwortung” unterstützt Unternehmen dabei, ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Es richtet sich an alle österreichischen Unternehmen und bietet ihnen einen Katalog von Zielen für verantwortungsvolles Wirtschaften anhand von fünf Handlungsfeldern: Führung und Gestaltung, Markt, MitarbeiterInnen, Umwelt, Gesellschaft. Unternehmen können das Leitbild für sich übernehmen und es zur schrittweisen Umsetzung ebenso nützen wie für die systematische Dokumentation ihres Engagements.

Das Leitbild wurde 2009 in einem offenen und transparenten Prozess von VertreterInnen von Unternehmen erstellt. Die Inhalte wurden davor ausführlich mit ihren Stakeholdern diskutiert. Damit hat der Leitbildprozess zwei wichtige Ergebnisse: das vorliegende Dokument, das sich als Meilenstein in der Diskussion der gesellschaftlichen Verantwortung österreichischer Unternehmen versteht, sowie den offenen Dialog darüber, der sicherlich über die Veröffentlichung des Leitbildes hinaus weitergeführt wird.

Zitat verfügbar unter: http://www.respact.at/content/leitbild/de/einleitung/index.html [Datum des Zugriffs: 07.11.09]

erwachsenenbildung.at

Eine Bestandsaufnahme der Forschungs- und Theorielandschaft in Österreich

Kurt Lewins Ausspruch: “Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie” trifft insbesondere auf die Erwachsenenbildung/Weiterbildung zu. Sowohl die Disziplin als auch das Berufsfeld brauchen für ihre professionelle Verortung Theorien, die durch empirische Forschung abgesichert sind. So haben sich in der österreichischen Erwachsenenbildung/Weiterbildung vielfältige Zugänge und Ansätze in Theorie und Forschung etabliert. Die Ausgabe 7/8, 2009 des MAGAZIN erwachsenenbildung.at versammelt diese erstmals zu einer Gesamtschau. Der inhaltliche Umfang und das große Interesse der AutorInnen, zu dieser Gesantschau mit einem Artikel beizutragen, veranlassten die Redaktion dazu, eine Doppelnummer zu veröffentlichen.

In insgesamt 21 Beiträgen wenden sich ExpertInnen der Diskussion und Beantwortung folgender Fragen zu: Welche Theoriestränge und Forschungsansätze werden derzeit in der Erwachsenenbildung/Weiterbildung vertreten? Wie wird dem verstärkten Bedarf nach empirisch fundierter Forschung nachgekommen? Gibt es neue Forschungsformen, die zur Kooperation zwischen Theorie und Praxis beitragen?

Damit ist ein Schritt zum Aufbau und zur stärkeren Betonung des Selbstverständnisses der österreichischen Erwachsenenbildung/Weiterbildung als einer eigenständigen wissenschaftlichen Disziplin getan.

Rückfragehinweis:

Online-Redaktion

EDUCON, Institut für Aus- und Weiterbildungsentwicklung

Bürgergasse 8-10/I, A-8010 Graz

Tel.: +43 (0)316 719508

mailto:redaktion@erwachsenenbildung.at

Zitat verfügbar unter: http://erwachsenenbildung.at/aktuell/nachrichten_details.php?nid=1927 [Datum des Zugriffs: 26.10.09]

Das Wörgler Schwundgeld

(geschrieben 1933)

Alex von Muralt

DER WÖRGLER VERSUCH MIT SCHWUNDGELD *

“Und meinen Leuten gilt’s als gutes Gold? Dem Heer, dem Hofe genügt’s zu vollem Sold? So sehr mich’s wundert, muß ich’s gelten lassen!”

(Faust 2. Teil)

Die Tiroler Gemeinde Wörgl; die bis dahin ein recht stilles und bescheidenes Dasein führte, macht seit einigen Monaten viel von sich reden, selbst im Ausland, in der Schweiz und vor allem in Amerika, wo der Name Wörgls, wie man mir sagte, bald bekannter sein wird, wie derjenige Spenglers, und wo der Begriff Wörgl ein währungspolitisches Programm umschließt. Diesen Ruhm verdankt Wörgl seinem tüchtigen Bürgermeister Michael Unterguggenberger, einem langjährigen Anhänger der Silvio Gesellschen Freigeldlehre. Im Dezember 1931 war Unterguggenberger durch das Los das Amt des Bürgermeisters zugefallen und er damit in die Lage versetzt, längst gehegte und gut durchdachte währungspolitische Pläne im Rahmen seines kleinen Machtbereiches durchzuführen. Wörgl ist eine der wenigen Tiroler Gemeinden, die früher zu einem guten Teil von industriellen Betrieben gelebt hat. (Zementund ZelluloseFabriken, die heute stillstehen.) Die Zahl der Arbeitslosen der über 4.000 Menschen umfassenden Gemeinde war im Frühjahr 1932 auf etwa 350 (mit Einbeziehung der näheren Umgebung auf 1.500) gestiegen. Die Steuereingänge waren erheblich zurückgegangen, z. B. der Ertragsanteil an Bundessteuern von 63.000 Schilling im Jahre 1928 auf 43.800 Schilling im Jahre 1932, und der Anteil an den Landessteuern von 47.700 Schilling im Jahre 1928 auf 17.100 Schilling im Jahre 1932. Die Sparkasse der Stadt Innsbruck, welcher die Gemeinde den enormen Betrag von 1.290.000 Schilling schuldet, hatte im Juli 1931 den Zinsfuß von 7 Prozent auf 10 Prozent erhöht, die Gemeindekasse war im Frühjahr 1932 leer, und die Raiffeisenkasse von Wörgl war fast immobil geworden, da fast alle ihre Guthaben, auch solche der Gemeinde, eingefroren waren. Dringende Arbeiten, Straßenverbesserungen usw, duldeten keinen längeren Aufschub. In dieser Notlage entschloß sich der Gemeinderat auf Antrag seines Bürgermeisters zu einem Versuch mit der Ausgabe von Schwundgeld.

Äußere Gestalt und Rechtsgestalt des Schwundgeldes

Die Gemeinde ließ Anfang Juli 1932 im Nennwert von 32.000 Schilling Papiernoten drucken, die Arbeitsscheine genannt werden. Die Noten sind numeriert, es gibt Scheine zu einem, zu fünf und zu zehn Schilling. Sie erhalten erst Gültigkeit, wenn sie mit einem Kontrollprägestempel des Bürgermeisteramtes versehen sind: Diese Noten entwerten sich pro Monat um den Betrag von 1 Prozent ihres Nennwertes. (Notabgabe) Um diese Entwertung zu verhindern, muß der jeweilige Besitzer des Papierscheines am letzten des Monats eine Marke in der Höhe des Schwundes auf die Note, in ein vorgedrucktes Feld, aufkleben. Diese Marken sind bei der Gemeindekasse käuflich zu erwerben. Der Schwund die Notabgabe beträgt also jährlich 12 Prozent, mehr als das Doppelte von dem, was Silvio Gesell seinerzeit vorgeschlagen hat. Zu Ende jedes Jahres müssen die Scheine gegen neue umgetauscht werden. Der Umtausch erfolgt ohne Abzug, sofern der alte Schein durch die erforderliche Anzahl von Marken voll aufgewertet ist. Die Gemeinde wechselt auch jederzeit die Arbeitsscheine in normale Schillinge um, jedoch gegen einen Abzug von 2 Prozent. (1)

Deckung

Um zu dieser Umwechslung jederzeit befähigt zu sein, um also eine Art Deckung für dieses Notgeld zu schaffen, sind die Treuhänder der Nothilfeaktion (zu ihnen gehört der Ortspfarrer der Gemeinde) dafür besorgt, daß, entsprechend der Ausgabe von Schwundgeld, der gleiche Betrag in Noten der Nationalbank auf ein Separatkonto bei der Raiffeisenkasse überwiesen wird. Wie mir vom Direktor dieser Kasse mitgeteilt wurde, ist dieses Geld in der Form von Sichtwechseln an solide Grossisten zum Zinsfuß von 6 Prozent weiterverliehen worden. Diese 6 Prozent fließen in toto der Gemeindekasse zu, da die Ortssparkasse für alle ihre Arbeit keinen Entgelt verlangt, weil es sich um ein Unternehmen gemeinnütziger Art handelt.

Kreislauf

Das Schwundgeld wurde dadurch in Umlauf gebracht, daß die Gemeinde ihren Angestellten und Arbeitern die Gehälter und Löhne, anfangs zu 50 Prozent, später zu 75 Prozent in Notgeld ausbezahlte. Die Empfänger hatten sich mit dieser Zahlungsweise freiwillig einverstanden erklärt. Die erste Ausschüttung im Betrag von 1.800 Schilling erfolgte Mitte Juli 1932, die monatliche Lohnsumme, soweit sie in Schwundgeld bezahlt wurde, stieg später auf gegen 3.000 Schilling. Da die Scheine immer sehr rasch zur Gemeindekasse zurückkehrten, war es nicht nötig, mehr als 12.000 Schilling Notgeld im ganzen auszugeben und dementsprechend brauchte man auch nur 12.000 normale Schillinge der Raiffeisenkasse zu überweisen. Sämtliche Geschäfte in Wörgl nehmen das Notgeld als Zahlungsmittel zum Nennwert entgegen und die Papierscheine kehren in Form von Abgaben und Steuern an die Gemeindekasse zurück. Von den zur Ausgabe gelangten 12.000 Schilling Notgeld sind allerdings schätzungsweise heute nur noch ungefähr 2 Drittel im Umlauf; der Rest ist verschwunden, als Andenken und Sammlungsobjekt von Liebhabern mitgenommen worden. Daß sich solche großen Beträge von Schwundgeld auf diesem Weg verflüchtigen, widerspricht zwar ganz der theoretischen Absicht, die auf beschleunigten Umlauf und nicht auf Hortung ausgeht; dennoch sieht die Gemeinde diesen Schwund nicht ungern, weil er ja natürlich da diese mitgenommenen Noten nie mehr zur Umwechslung vorgelegt werdeneinen Reingewinn für sie darstellt. (Siehe Grafik.)

Ergebnisse

Über die praktischen Ergebnisse des Versuches konnte ich Anfang April dieses Jahres folgendes in Erfahrung bringen: Das Notgeld wird in Wörgl, wie gesagt, in allen Geschäften gleicher Weise wie gutes Geld angenommen. Die Kaufleute sind allerdings nicht sehr erbaut, daß ihnen ein kleiner Verlust von 1 Prozent am Ende des Monats, wenn sie das Geld nicht weitergeben können, droht, oder von 2 Prozent, wenn sie es umwechseln müssen. Sie nehmen das gewöhnliche Geld lieber, aber die meisten sind doch Anhänger des Experiments, weil sie eine leichte Steigerung der Umsätze oder einen geringeren Rückgang, als zu erwarten war, festzustellen glauben. Ein Lebensmittelhändler klagte, daß der Engros-Händler, von dem er seine Waren bezieht, sich nur zu 50 Prozent in Schwundgeld zahlen läßt. Dies wurde mir von dem betreffenden Herrn, Kommerzialrat St. , bestätigt, der mir auch erklärte, daß er Ende des Monats das Notgeld nur unter Abzug von 1 Prozent annehme, da das Engros-Geschäft solche Verluste nicht tragen könne. Obschon das Notgeld für seine Firma keinen nennenswerten Vorteil bringe, ist Kommerzialrat St. ein Ahänger des Systems, das die Gemeinde vor einer Katastrophe gerettet habe, und das man auf einem größeren Wirtschaftsgebiet, z. B. im Land Tirol, durchführen sollte, weil erst dann die Befruchtung der Wirtschaft durch die erhöhte Umlaufsgeschwindigkeit des Schwundgeldes voll in Erscheinung treten könnte. Ähnlich günstig äußerte sich ein Bürstenladenbesitzer H., Mitglied der Tiroler Gewerbeund Handelskammer. Auch er ist überzeugt, daß die Übertragung des Versuches auf das ganze Land einen Aufschwung der Wirtschaft bringen würde. Es ist ja auch zu sagen, daß diese Schwundgeldsache es fertig gebracht hat, in dem über und über politisierten Österreich dem Schicksal zu entgehen, ein Politikum zu werden. Alle, das Notgeld betreffenden Beschlüsse wurden im Gemeinderat jeweils einstimmig, mit Unterstützung aller Parteien, beschlossen. Von einer Steigerung der Warenpreise war nichts festzustellen, es sei denn, daß der Milchpreis in einem kleinen Weiler südlich Wörgls um 2 Groschen niedriger angegeben wurde, was vermutlich mit rein lokalen Verhältnissen zusammenhängt. In Innsbruck und Kitzbühel fand ich dieselben Preise für die wichtigsten Lebensmittel. Eine inflationistische Wirkung im Sinn der Preiserhöhung hat nicht stattgefunden. Die eigentliche Gewinnträgerin des Versuches ist die Gemeinde. Als unmittelbare Mehreinnahme aus dem Schwundgeldsystem ist vor allem zu erwähnen der Ertrag der 12prozentigen Notabgabe von dem zirkulierenden Schwundgeld, die allerdings nicht in Gänze eingeht, weil ein beträchtlicher Teil der Scheine jeweils Ende des Monats bei der Gemeinde liegt, so daß diese selbst auch kleben muß, was sie allerdings nichts kostet. Der Monatsertrag aus der Notabgabe beträgt etwa 50 Schilling. Laut Angabe des Direktors der Raiffeisenkasse wurde bis Ende März der Betrag von 34.500 Schilling Notgeld bei der Kasse zur Umwechslung eingereicht, wobei sich aus dem Abzug von 2 Prozent ein Gewinn von 690 Schilling ergibt. (In neun Monaten.) Dazu kommt das Zinserträgnis der auf der Raiffeisenkasse liegenden Deckung, d. h. 6 Prozent von 12.000 Schilling gleich 720 Schilling pro anno. Zählt man diese drei Posten zusammen, so kömmt man auf eine jährliche Mehreinnahme von über 2.000 Schilling, einen Betrag, der in dem bescheidenen Haushalt der Gemeinde, wo der Bürgermeister ein Jahresgehalt von 1.800 Schilling bezieht, schon einigermaßen mitzählt. Der wesentliche, mehr ins Gewicht fallende mittelbare Vorteil des Systems liegt nun aber nach den Angaben des Bürgermeisters darin, daß schon im ersten halben Jahre sehr beträchtliche Steuerrückstände, und zwar zu etwa 90 Prozent in Schwundgeld, an die Gemeinde abgeliefert wurden. Die jährlichen Einnahmerückstände, die vom Jahre 1926 bis Ende 1931 von 26.000 Schilling auf 118.000 Schilling gestiegen seien, hätten sich im Jahre 1932 erheblich vermindert, indem 79.000 Schilling davon eingingen. Für diese natürlich sehr wichtige Aufgabe, die auch in einer kürzlich von Hans Burgstaller, dem Redakteur des Wörgler Anzeigers herausgegebenen Schrift: “Die Rettung Österreichs, das Wörgler Beispiel” Erwähnung findet, konnte ich allerdings bei der Tiroler Landesregierung, wo mir der zuständige Referent, Hofrat Dr. B., liebenswürdigste Auskunft erteilte, keine volle Bestätigung erlangen. Der betreffende Beamte kommt auf Grund der ihm zur Verfügung stehenden Akten zum Schlusse, daß in Wörgl die Eingänge aus den selbständigen Gemeindesteuern vom Jahre 1931 auf 1932 eine auffällige Steigerung erfahren haben. So stieg der Ertrag aus der Vergnügungs-, Ankündigungsund Hundesteuer von 5.300 auf 5.900 Schilling, derjenige aus den Zuschlägen zur Grundsteuer von 16.500 auf 28.570 Schilling, der Zuschläge zur Gebäudesteuer von 14.170 auf 23.560 Schilling, dies sind Mehrleistungen, die sich nur aus dem Eingang von Rückständen erklären lassen, im Ausmaß aber hinter den Angaben des Bürgermeisters zurückbleiben. Im gleichen Zeitraum sanken die Ertragsanteile der Bundessteuern von 57.000 auf 43.800 und diejenigen aus den Landessteuern von 31.900 auf 17.100 Schilling. Eine Steigerung der Steuerleistungen zugunsten der Gemeinde hat demnach unzweifelhaft stattgefunden, über das strittige Ausmaß derselben könnte meines Erachtens nur dadurch entschieden werden, daß ein unparteiischer Buchsachverständiger die gesamte Rechnungsführung der Gemeinde einer kritischen Nachprüfung unterzöge. Unterguggenberger gibt an, daß nicht nur die rückständigen Steuern eingingen, sondern daß auch die neu fällig werdenden Steuerbeträge rasch bezahlt würden, ja, daß es vorkomme, daß Steuern im voraus entrichtet würden. Die Steuerfreudigkeit der Wörgler Bürger erklärt sich meines Erachtens sehr einfach daraus, daß der Kaufmann, der eine größere Summe von Schwundgeld am Ende des Monats in seiner Kasse liegen hat, dieses Geld am leichtesten, und ohne Verlust, los wird, wenn er seine Verpflichtungen an die Gemeinde erfüllt. Es hat eine Umstellung in der Bewertung dieser Verpflichtungen stattgefunden. Kam die Zahlung der Steuer sonst an letzter Stelle, so rückte sie nun in den ersten Rang. Es wäre deshalb wichtig, zu untersuchen, ob nicht den gesteigerten Steuerleistungen eine zunehmende, anderweitige Verschuldung der Gewerbetreibenden parallel ging, z. B. eine Verschuldung bei den Lieferanten in Innsbruck und Wien. Hierüber fehlen mir Angaben. Ich konnte lediglich auf der Raiffeisenkasse vernehmen, daß die Spareinlagen nach einem vorübergehenden Zuwachs im August 1932 sich ungefähr gleichgehalten haben wie früher, was bei dem allgemeinen Rückgang der Wirtschaftslage wohl schon ein Aktivum darstellt. Wichtig ist, daß die Raiffeisenkasse Notgeld ohne Abzug auf Sparbüchlein entgegenimmt, wenn der Einleger sich bereit erklärt, mit einer späteren Rückzahlung in Schwundgeld einverstanden zu sein.

Die produktive Arbeitslosenfürsorge

Dank dieser erwähnten, aus verschiedenen Quellen der Gemeinde zufließenden Geldmittel, dank auch von Zuschüssen aus der produktiven Arbeitslosenfürsorge und eines Notstandskredites des Landes Tirol von 12.000 Schilling, war es nun der Gemeinde möglich, ein recht großzügiges Arbeitsbeschaffungsprogramm zur Ausführung zu bringen. Es wurden in den wichtigsten Straßen der Gemeinde Kanalisationsarbeiten durchgeführt, die Straßen selbst wurden verbessert und größtenteils asphaltiert. Die Bahnhofstraße erhielt eine moderne Beleuchtung. In günstigstem Gelände, im Süden der Gemeinde, wurde eine Skisprungschanze errichtet, auf der bereits im Januar 1933 ein gut besuchtes Wettspringen stattfand, wobei Sprünge bis gegen 60 Meter erzielt wurden. Die Gemeindemühle erhielt ein neues Waschhaus und ein Holzhaus, auch wurde eine neue Notstandsküche eingerichtet. Die Gesamtausgaben für all diese Notstandsarbeiten sollen sich auf etwa 100.000 Schilling belaufen. Die Lohnzahlungen für diese Arbeiten erfolgten ausschließlich in Arbeitswertscheinen. Daß all diese Arbeiten, abgesehen von der Beschäftigung der Arbeitslosen, für die Gemeinde dauernde Werte schufen, ist nicht zu bestreiten. Besondere Bedeutung hat die Asphaltierung der Hauptstraße, die früher wegen ihres unzulänglichen Zustandes allgemein bekannt und gefürchtet gewesen sei. Eine Inschrift an einem Haus in Wörgl erinnert noch heute drastisch an diese früheren Verhältnisse, sie lautet: “Das größte aller Laster, ist, Wörgl, dein Straßenpflaster!” Durch die Beseitigung dieses “Lasters” soll der Zustrom von Fremden merklich gestiegen sein. (2) Nach der Meinung des Bürgermeisters hat aber nicht nur die Gemeindekasse von dem Schwundgeld profitiert, sondern das raschere Kreisen des Wörgler Geldes habe die gesamte Wirtschaft belebt, und habe wie ein Lösungsmittel auf alle möglichen eingefrorenen Schuldverhältnisse gewirkt, überall Brot und Arbeit schaffend. Diese Überzeugung scheint in Wörgl weit verbreitet zu sein.

Begleichung der Gemeindeschulden

Etwas weniger glanzvoll freilich steht Wörgl da, wenn man fragt, wie die Gemeinde ihren Schuldverpflichtungen gegenüber der Sparkasse in Innsbruck nachkomme, von der sie, wie erwähnt, in früheren Perioden Darlehen in ungeheurem Ausmaß von 1.290.000 Schilling erhielt, die heute mit 9 Prozent verzinst werden sollten. Obschon die Sparkasse einen gewissen Nachlaß auf die schon Ende 1931 50.000 Schilling betragenden Zinsrückstände gewährte, war Wörgl nicht in der Lage, die Zinsleistungen in bar abzuführen. Der gewandte Bürgermeister inaugurierte eine etwas eigentümliche Art der Bezahlung. Er trat nämlich an die Sparkasse diverse Forderungen der Gemeinde ab, vor allem eine Forderung von 50.000 Schilling an das Land Tirol aus dem Jahre 1927, die die Gemeinde aus einer Leistung von Straßenbauten vom Lande und einigen Nachbargemeinden zugute habe und die mit Einrechnung der Verzugszinsen heute einen Wert von 70.000 Schilling darstelle. Ferner wurde ein der Gemeinde gehörendes Einlagebuch der Wörgler Raiffeisenkasse im Betrag von 37.000 Schilling, ein praktisch fest eingefrorenes Guthaben, der Sparkasse überwiesen. Ob diese von diesem Zahlungsmodus sehr erbaut ist, weiß ich nicht; erscheint fraglich. Unterguggenberger ist allerdings der Meinung (in Konsequenz seiner Freigeldüberzeugung), daß diese “Zinsknechtschaft” von 9 und 10 Prozent eine Ungeheuerlichkeit darstelle; die auf die Länge in keiner Weise aufrechtgehalten werden könne, ja sogar rückwirkend herabgesetzt werden müsse. Ein Zinsfuß von 5 Prozent wäre tragbar. Er glaubt es deshalb verantworten zu können, die vorhandenen Mittel für Neuinvestitionen auszugeben.

Äußere Widerstände und Kritik der Landesregierung

Trotz der Beliebtheit des Notgeldes in Wörgl selbst sind dem Versuch erhebliche Schwierigkeiten erwachsen. Einerseits von seiten der Leitung der sozialdemokratischen Partei in Tirol, der Unterguggenberger seit Jahren angehört, obgleich er, wie er immer betonte, kein Marxist ist. Die sozialistischen Parteiführer wollen in Tirol, wie überall, von der Freigeldlehre nichts wissen, und haben den Bürgermeister oft gedrängt, von dieser fragwürdigen, im Parteiprogramm nicht vorgesehenen Schwundgeldsache abzustehen. Unterguggenberger läßt sich aber nichts vorschreiben. Sehr viel ernsthafter ist der Widerstand, den die österreichische Nationalbank dem Notgeld von allem Anfang an entgegensetzte. Sie sieht in der Herausgabe dieses Papiergeldes durch die Gemeinde eine Verletzung ihres Notenprivilegs, und hat sogleich auf ein Verbot des Wörgler Geldes gedrängt. Dank verschiedener Eingaben und Rekurse an die Tiroler Landesregierung ist es dem Gemeinderat geglückt, die Durchführung des Verbotes aufzuhalten. (3) Juristisch gesehen ist die Nationalbank wohl im Recht, sofern man die Wörgler Scheine als Geld betrachtet, obschon kein Gläubiger sich durch Zahlung in Schwundgeld als befriedigt erklären muß. Ob es freilich notwendig und klug ist, dieses Experiment zu unterbinden, ist eine andere Frage. Sie wird vom zuständigen Referenten in der Landesregierung in Innsbruck, Hofrat Dr. B., einem theoretischen Gegner der Freigeldlehre, eher verneint. Er kennzeichnet die Schwundscheine als eine Art unverzinsliche Schuldverschreibungen der Gemeinde, die einer verkappten 12prozentigen Umsatzsteuer unterworfen sind. Er sieht, wie er das auch in einem Gutachten zu Händen der Regierung näher ausführte, in dem Versuch der Wörgler Selbsthilfe ein schönes Zeichen des wiedererwachsenden Gemeinsinns und anerkennt die günstigen Wirkungen. Seine Kritik richtet sich gegen die Deckung, die ungenügend sei. Das Depot der 12.000 Schilling sollte nach seiner Meinung der schon zu drei Vierteln eingefrorenen Raiffeisenkasse entzogen werden, da es Gefahr laufe, dort immobil zu werden, womit dann die Deckung dahinfiele. Diese sollte bei einer Bank in Insbruck, oder bei der Nationalbank selbst angelegt werden, und zwar auf ein Sperrkonto, wo es nicht wieder ausgeliehen werden dürfte, und somit auch keine Zinsen einbrächte, so daß keine Vermehrung der Zahlungsmittel stattfände und jede Inflationswirkung ausgeschlossen wäre. Falls Wörgl mit dieser Änderung einverstanden wäre, könnte er keinen zwingenden Grund für die Aufrechterhaltung des Verbotes sehen. Jedenfalls sei das Wörgler Notgeld eine ungleich harmlosere Sache als die Kreditexpansion zahlreicher anderer Institute, die keineswegs eine so rigorose Behandlung durch die Behörden gefunden hätten, wie man sie der Aktion der Gemeinde Wörgl unter Hinweis auf den Buchstaben des Notenbankstatutes zuteil werden ließ. (4)

Weitere Erfolge

Ein Umstand, der vermutlich die Nationalbank zu schärferem Vorgehen veranlaßt, ist das Umsichgreifen des Experiments. Am 1. Januar hat die Nachbargemeinde Kirchbichel, eine ebenfalls stark industrielle Gemeinde von 3.000 Einwohnern, ihrerseits Schwundgeld ganz nach dem Wörgler Muster im Betrag von vorläufig 3.000 Schilling in Umlauf gebracht. Die Scheine der beiden Gemeinden gelten beiderorts. Vier weitere Tiroler Gemeinden, Hopfengarten-Markt und -Land, Brixen und Westendorf, Ortschaften mit zusammen etwa 16.000 Einwohnern, haben ebenfalls grundsätzlich die Ausgabe von Schwundgeld beschlossen, wollen aber noch abwarten, wie sich der Konflikt zwischen Wörgl und der Nationalbank erledigt. Wörgl ist inzwischen zu einem Mekka aller Freigeldler geworden, aus den andern Teilen Österreichs und vor allem aus der Schweiz pilgern sie hin, um die erste, wenigstens teilweise, Verwirklichung ihrer Doktrin sich anzusehen. ** Ein Riesenbriefwechsel, Anfragen aus aller Welt, sammelt sich auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters, der weder französisch noch englisch versteht, und einen besonderen Übersetzungsdienst einrichten mußte. Besonders starkes Interesse zeigt der bekannte amerikanische Nationalökonom, Irving Fisher, der einen in Genf weilenden Mitarbeiter in spezieller Mission nach Wörgl sandte. Als ich Anfang April dort war, traf ich ebenfalls auf eine Dozentin der Nationalökonomie der Yale University, mit der ich zusammen von Geschäft zu Geschäft zog. Aber auch die Vertreter der okkulten Wissenschaften, die Astrologen, interessieren sich für Wörgl; sie erkundigten sich nach dem genauen Geburtsdatum des Bürgermeisters, das auf den 15. August 1884 fällt, und stellten ihm ein Horoskop, das dem natürlich im Zeichen des Löwen Geborenen sehr viel, durch zähe Energie zu erkämpfenden Erfolg verspreche, und infolge einer besonderen Konstellation des Neptuns auf eine Berufung zur Überwindung des Metallismus (Goldwährung) hinweise. Unterguggenberger steht diesen Eröffnungen recht skeptisch gegenüber.

Schlußfolgerungen

Daß dieser Zustrom von Wißbegierigen sich für Wörgl auch wirtschaftlich günstig auswirkt, ist selbstverständlich. Ebenso wichtig aber scheint mir ein rein psychologisches Moment: Der Wörgler Bürger ist sich bewußt, daß in seiner Gemeinde etwas gegen die Krise geschieht, daß man nicht einfach resigniert oder Hilfe vom Staat erwartet, (der Staat erscheint hier eher in Gestalt der Nationalbank als der Störenfried), ja daß der Wörgler Versuch in der Welt Beachtung gefunden hat, und daß sehr ernsthafte Gelehrte ihm grundsätzlich zustimmen. Dies alles gibt dem Wörgler Bürger ein moralisches Plus. Es ist dies ein irrationales Moment, das in einer Wirtschaftsrechnung unmittelbar nicht aufscheint, daß zu übersehen auch vom Standpunkt der Ökonomie dennoch ein Fehler wäre. Ein objektives Urteil muß also zugeben, daß der Versuch für die Gemeinde Wörgl von Vorteil gewesen ist. Wer sind die Leidtragenden? Es liegt nahe zu sagen, es komme einfach darauf hinaus, daß die Arbeiter und Angestellten und vor allem die Gewerbetreibenden, eine Summe von kleinen Verlusten freiwillig trügen, die dann als Gewinn bei der Gemeindekasse aufscheinen. Diese Betrachtung wäre aber einseitig. Sie übersieht, daß die Gemeinde nicht bloß aus einigen Funktionären besteht, sondern aus der Gesamheit aller Bürger, und daß ein Zusammenbruch der Gemeinde alle mitreißt. Es ist deshalb sehr wohl möglich, daß sich die kleinen Opfer, die da gebracht werden müssen, auch rein wirtschaftlich durchaus rechtfertigen. Man denke an die früher besprochenen fruchtbaren Anlagen, besonders daran, daß die Asphaltierung der Hauptstraße ohne das Schwundgeld nicht möglich gewesen sein soll, und setze dann die mannigfachen Vorteile ein, die aus diesen Verbesserungen für alle Bürger, vor allem aber für die an der Hauptstraße gelegenen Geschäfte sich ergeben. Daß die allerdings recht bedrückenden Schulden an die Sparkasse in Innsbruck rascher oder einwandfreier ohne das Schwundgeld abbezahlt worden wären, erscheint als äußerst unwahrscheinlich. Eine wenigstens teilweise Verwertung der dank des Schwundgeldes einfließenden Mehreinnahmen der Gemeinde, besonders der Steuerrückstände, zur Begleichung der Sparkassenschulden wofür gewiß manches spräche sei unmöglich gewesen, weil dies dem ganzen Sinn der Nothilfeaktion widersprochen hätte. Was an Notgeld einging, mußte wiederum unmittelbar in den Dienst der Fürsorge und der Arbeitsbeschaffung gestellt werden. Andererseits konnten die Gewerbetreibenden ihre Steuerschulden vermutlich vor allem deshalb entrichten, weil dank der 100.000 Schilling, die für Neuinvestitionen ausgegeben wurden, sich ihre wirtschaftliche Lage gebessert hatte. Zu beanstanden ist natürlich die enorme Verschuldung der Gemeinde an sich, die auf Sünden frührer Zeiten zurückgeht und sich leider bei österreichischen Gemeinden vielfach findet. Neben Wörgl sollen auch andere industrielle Tiroler Gemeinden, die unter der Wirtschaftskrise noch mehr leiden, wie die auf Landwirtschaft eingestellten Gemeinwesen, mit der Verzinsung ihrer Darlehen in Rückstand stehen. Eine Vermehrung der Zahlungsmittel hat zweifellos stattgefunden. Nach der herrschenden Geldlehre müßte sich daraus eine inflationistische Wirkung ergeben, unabhängig davon, ob die zusätzlichen Kredite für wirtschaftlich zweckmäßige oder unzweckmäßige Unternehmungen ver wendet wurden, eine Auffassung, die bekanntlich sehr umstritten ist. Eine Steigerung der Preise in Wörgl ist nun aber nicht festzustellen. Daß die gemachten Neuinvestitionen wirtschaftlich zweckmäßig waren, wird man geneigt sein zu bejahen, wenn auch ein endgültiges Urteil hierüber erst in einem Zeitpunkt möglich sein wird, wo sich rückblickend die Rentabilität der Anlagen wird errechnen oder wenigstens schätzen lassen. Und den Theoretikern, die jede Vermehrung der Zahlungsmittel verwerfen, wäre zu sagen, daß der Wörgler Versuch weitergehen könnte, auch wenn den Vorschlägen des Innsbrucker Referenten auf Stillegung der Deckung Folge geleistet würde. Es wäre deshalb durchaus möglich, daß auch eine genaueste Analyse (die besonders noch die Frage der auswärtigen Verschuldung der Geschäftsleute zu prüfen hätte) zum Schlusse käme, daß es Leidtragende in Wörgl nicht gibt. Es wäre dann das Wunder geschehen, daß wirtschaftliche Werte aus Nichts entstanden wären. Das scheint unmöglich, allerdings nur, sofern man einen guten Gedanken, eine gute Organisation und tätigen Gemeinschaftssinn als ein wirtschaftliches Nichts betrachtet, eine Auffassung, die vielleicht doch nicht als der Weisheit letzter Schluß zu gelten hat. Mit Schlußfolgerungen aus dem Verlauf des Wörgler Versuchs auf den Wert der Freigeldlehre in ihrer Gesamtheit ist freilich Vorsicht am Platz. Wörgl arbeitet heute mit zwei Geldsystemen, von denen das eine, das Schwundgeld, durch den amtlichen Schilling und somit letzten Endes durch den freilich ebenfalls schwindenden Goldschatz der Nationalbank gedeckt ist. Wie sich die Dinge gestalten würden, wenn eine Gemeinschaft ausschließlich Schwundgeld zirkulieren ließe, darüber kann meines Erachtens der Wörgler Versuch keine bindende Auskunft geben. Nach der universalistischen Lehre ist das Geld nach seinem Stufenwert zu unterscheiden. Der höchsten Stufe entsprächen die Banknoten der Nationalbanken, der volkswirtschaftlichen Stufe die Wechsel, Schecks, Buchungen großer Bankhäuser und Firmen. Die Wörgler Arbeitsscheine stellen dagegen eine Geldschöpfung auf der Stufe der Gemeinde dar, welche unter der Bürgschaft des Geldes höherer und höchster Stufe (Banknoten) stehen, und der ganze Versuch leistet den Nachweis, daß eine solche Geldschöpfung für den rein lokalen Umkreis in außerordentlichen Verhältnissen nennenswerte Vorteile haben kann.

(Abgeschlossen Anfang Mai 1933)

Anmerkungen des Verfassers

(1) Die Rückseite der Noten ist mit folgender Inschrift versehen: An Alle! Langsam umlaufendes Geld hat die Welt in eine unerhörte Wirtschaftskrise und Millionen schaffender Menschen in unsägliche Not gestürzt. Der Untergang der Welt hat (rein wirtschaftlich gesehen) seinen furchtbaren Anfang genommen. Es ist Zeit durch klares Erkennen und entschlossenes Handeln die abwärtsrollende Wirtschaftsmaschine zu retten, damit die Menschheit nicht in Bruderkriege, Wirrnisse und Auflösung getrieben werde. Die Menschen leben vom Austausch ihrer Leistungen. Der langsame Geldumlauf hat den Leistunsaustausch zum großen Teil unterbunden und Millionen arbeitsbereiter Menschen haben dadurch bereits ihren Lebensraum im Wirtschaftsgetriebe verloren. Der Leistungsaustausch muß daher wieder gehoben und der Lebensraum für alle bereits ausgestoßenen wieder zurückgewonnen werden. Diesem Ziel dient der Arbeitsbestätigungsschein der Marktgemeinde Wörgl: Er lindert die Not, gibt Arbeit und Brot!

(2) Anfang Januar übergab mir Unterguggenberger folgende Aufzählung der geleisteten produktiven Arbeiten: 1. Straßenbau: Bahnhofstraße, Brixentalerstraße, 2 Nebenstraßen = 6.404 qm Ausbau und Asphaltierung; Kirchenplatz, Hauptschuleingang = 702 qm Ausbau und Asphaltierung. 2. Kanalisation: Jahnstraße, Brixentaler Straße, Volksschule, Gemeinde, Mühle = 250 Meter in 4 Meter Tiefe verlegt, 350 Meter in 3 Meter Tiefe verlegt. 3. Wegbauten, Neubeschotterung von Wegen und Straßen, Walzung: Alte Straße im Lahntal: 1.200 qm; Wege zu Egerndorf: 2.200 qm; Wege in Winkl: 1.300 qm; Diverse Straßen: 8.000 qm; Fußweg, Sebastianquelle, Badl Neuanlage: 800 qm. 4. Gewinnung und Herstellung von Schotter: Grundbaustein, weiße Kalksteine, Müllnertal: 541 m³; rote Kalksteine, Winkl: 600 m³; Walzschotter, rote Kalksteine, Winkl: 400 m³; weiße Kalksteine: 353 m³, Asphaltriesel: 294 m³, Schotter und Sandgrube von Badl-Bachl: 200 m³. 5. Herstellung von Betonrandsteinen: Müllnertal: 1.600 laufende Meter. 6. Herstellung von Kanalisationsrohren: Müllnertal: 1.600 laufende Meter. 7. Bau der Skisprungschanze: Schanze 3-25 Meter breite Fahrbahn, Waldrodung, 36 Meter lange Anlaufbahn, Sprungweite bis 60 Meter, Sprungtisch und Preisrichterbühne: 300 Arbeiterschichten. 8. Rodung der alten Alleebäume zur Verbreiterung der Bahnhofzufahrt: 32 Kastanienbäume ausgegraben: 150 Arbeiterschichten; 32 Kastanienbäume in breitem Abstand neu versetzt: 50 Arbeiterschichten. 9. Neuanlage eines Wasserbeckens im Winkl. 10. Herstellung neuer Einfriedungen. 11. Ausbau der Gemeindekanzleien: Aufwand für Material und Arbeit: 7.500 Schilling. 12. Ausbau der Notstandsküche: 800 Schilling. 13. Waschhaus und Hölzlage z. Mühle: 600 Schilling. 14. Eine Reihe kleinerer Arbeiten: Kircheneingang, Ausgestaltung der Räume für Elektrizitätswerk usw.: 200 Schilling.

(3) Seit Anfang Mai mußte die weitere Auszahlung von Schwundgeld auf Befehl der Bezirkshauptmannschaft eingestellt werden. Es läuft nun noch ein Rekurs an den Verwaltungsgerichtshof, ohne aufschiebende Wirkung, auf den die Gemeinde ihre letzte Hoffnung setzt.

(4) Vergleiche auch einen Artikel “Die Wörgler Arbeitsscheine” in den Innsbrucker Nachrichten vom 27. April 1932 von “fachmännischer Seite”.

Anmerkungen des Herausgebers Klaus Schmitt

* Dieser ungekürzte Nachdruck aus der konservativen Zeitschreift ‘Ständisches Leben’ 6/ 1933 (Hg.: Othmar Spann), S. 306ff., ist der unvoreingenommene Bericht eines neutralen Beobachters des Wörgler Schwundgeld-Experiments.

** Wie u. a. der ehemalige französische Ministerpräsident Daladier. In einer Rede vor seinen Parteigenossen von der Radikalsozialistischen Partei wendet er sich gegen die staatliche “Planwirtschaft”, die er während einer Reise in die Sowjetunion studiert hatte, und propagiert statt dessen das Wörgler Schwundgeld. In dieser Rede beruft er sich auf Turgot, zitiert Proudhon und forderte die Wiederbelebung der Tradition der “Bewegung von 1789 in wirtschaftlicher Hinsicht” offenbar die der klassischen Physiokraten (Eduard Daladier… über Wirtschaftsreform und Freigeld, Sonderdruck zu ‘Die Freiwirtschaft’, Kitzbühl, Tirol.).

Zitat verfügbar unter: http://userpage.fu-berlin.de/~roehrigw/schmitt/text6.htm [Datum des Zugriff: 24.10.09]

Weitere Beiträge:

- Unterguggenberger Institut

- 9/2003: Thomas Wendel: Der Geldzauberer (brand eins)

- 06/2003: Peter Müller: Ein paar Prozent Streit (Die Zeit)

- 4/2003: Bayern 2 Radio: Das Geldwunder von Wörgl (mp3, 28 MB)

- 1997: Werner Onken: Schwanenkirchen, Wörgl und andere Freigeldexperimente (html, ca. 30 Seiten)

- 5/1996: Thomas H. Wendel: Das Geldwunder von Wörgl (Spiegel Spezial, 1 Seite)

- 1996: Bernd Senf: Das “Freigeld-“Experiment von Wörgl (html, ca. 4 Seiten)

- 1983: Annette Richter: Das Wirtschaftswunder von Wörgl (html, ca. 4 Seiten)

- 1951: Fritz Schwarz: Das Experiment von Wörgl (html, ca. 80 Seiten)

- 1934: Michael Unterguggenberger: The End Results of The Woergl Experiment

- 1933: Alex von Muralt: Der Wörgler Versuch mit Schwundgeld (html, ca. 15 Seiten)

Die Idee lebt weiter, – siehe der CHIEMGAUER

mehr zum Thema unter http://www.geldforum.de

Die Stadt Wörgl in Tirol im WWW

Publications of Prof. Dr. Ernst Fehr

Ein Optimist im Nobelpreisrennen

Ein Optimist im Nobelpreisrennen

Der Mensch ist nicht nur egoistisch und profitsüchtig, sondern fair und kooperativ. Das versucht der Wirtschaftswissenschafter Ernst Fehr zu belegen.

Der gebürtige Vorarlberger lehrt in Zürich, ist einer der führenden Vertreter der “Neuro-Ökonomie” und wird als einer der Favoriten für den Wirtschaftsnobelpreis gehandelt.

UZH – Institut für Empirische Wirtschaftsforschung – Publications of Prof. Dr. Ernst Fehr.

Zitat verfügbar unter: http://tv.orf.at/program/orf2/20091009/457323201/277978/ [Datum des Zugriffs: 09.10.09]

In ‘Die Zeit’ – … passend zu diesem Thema …

Anerkennung vs. perfekte Systeme

Aus: Personal Nr.12 vom 01.12.1996, Seite 652; Autor: Gerhard Grassl, München

Personalbeurteilung – Die Anerkennung ist wichtiger als perfekte Systeme

Überall, wo Menschen zusammen sind, wird be-, ge- und verurteilt. Urteilen (und damit irren) ist menschlich. Es wird verglichen zwischen Vorgänger und Nachfolger, bei Austritten und Versetzungen. Man (?) stellt fest, daß es eben Mitarbeiter gibt, die schnellere, bessere, termingerechtere Arbeitsergebnisse bieten, die hilfsbereiter, freundlicher, aufgeschlossener, kompetenter sind als andere. “Man”, das sind die Kolleg(inn)en, die Mitarbeiter(innen), Chef(in) und insbesondere alle in- und externen “Kund(inn)en”, die im weitesten Sinne Nutznießer der Arbeitsleistung des einzelnen oder einer Gruppe sind. Auch ganze Abteilungen haben früher oder später ein ganz spezifisches Leistungs-Image. Ein einmal gewachsenes (Vor- )Urteil lastet dann wie ein dokumentensicherer Stempel auf den Betroffenen und ist nur schwer zu korrigieren.

Aktionismus der 70er Jahre

In den 70er Jahren herrschte die Vorstellung, daß Leistung objektiv meßbar, zumindest aber meßbar und vergleichbar zu machen sei. Gewerkschafter sprechen gern von der Notwendigkeit, Gerechtigkeit herzustellen und der Willkür der Vorgesetzten Einhalt zu gebieten. Emsig wurden Beurteilungsbogen entwickelt mit einheitlichen oder auch wählbaren (!) Beurteilungskriterien mit einheitlicher oder auch wählbarer (!) Gewichtung, mit einheitlichen Beurteilungsstufen (= Noten). Ein einheitlicher Maßstab wurde vorgegeben in Gestalt eines unbedingt einzuhaltenen Durchschnittswerts und der Glocke von Gauß hinsichtlich der Verteilungshäufigkeit. Die Chefs wurden durch einheitliche Trainings diszipliniert und eingeschworen. Als besonders fortschrittlich galt die “Vernetzung” mit anderen Systemen, insbesondere eine Leistungszulage in Prozent des laufenden Grundentgelts, die unmittelbar aus der Beurteilung folgt. Begeistert machten sich die Chefs ans Kreuzchenmachen. Ernüchterung erlebten sie, als die Personalabteilung sich anmaßte, ihre Ergebnisse zu korrigieren und die Vorgaben (siehe vorstehend!) einforderte.

Faustdick kam es beim Beurteilungsgespräch auf die Frage, aufgrund welcher Vorkommnisse der Chef denn gerade diese Beurteilungsstufe richtig fände. Es fehlten nämlich (Gott sei Dank!) lückenlose Aufzeichnungen über die Leistungen an 365 Tagen. Wenn der Chef dann sagte (tausendmal geschehen): “Ich hätte Sie ja besser gesehen, aber die Personalabteilung …” dann wares um die Glaubwürdigkeit der ganzen Aktion geschehen.

Auf der ANALYTIK ’96 der Hamburger Unternehmensberatung CONSULECTRA (vgl. Kiefer, in: PERSONAL 96/216) waren sich die Profis wieder einmal einig: die negativen Erfahrungen mit Beurteilungssystemen überwiegen!

Warum wird die systematische Leistungsbeurteilung abgelehnt? Selbst wenn beim (unbedingt notwendigen) Training der Beurteiler keine Fehler gemacht worden sind, so stellt sich eher früher als später ein deutlicher Ermüdungseffekt bei allen Beteiligten ein, bei den Beurteilern, den Beurteilten und sogar bei den koordinierenden Stellen. Gründe dafür sind:

1. Der Mensch wurde übersehen

Absender und Adressat der Beurteilung sind Menschen mit all ihren Ängsten, Interessen, Bedürfnissen und Erwartungen. Beiden ist an ihrem Image, ein guter Beurteiler/leistungsstarker Mitarbeiter (Ehrensache) zu sein, gelegen. Jeder Mensch ist ein Original und will in dieser seiner Einmaligkeit akzeptiert, respektiert, ja sogar gefördert werden. Vor allem aber will er nicht verletzt werden! Ich habe immer wieder erlebt, daß sich Mitarbeiter an ein massives Kritikgespräch nicht mehr erinnern konnten (Verdrängung). Zum Glück ist heute eine Zeit angebrochen, in der die Gefühlsseite des Menschen als entscheidend für die menschlichen Beziehungen anerkannt wird. Mit ein paar Beurteilungskriterien (vielleicht auch noch willkürlich ausgewählten) und einigen Noten läßt sich die menschliche Persönlichkeit mit ihrer individuellen Werteskala nicht annähernd erfassen. Das gilt auch für die Arbeitsleistung, die der Mitarbeiter vor dem Hintergrund seines persönlichen Potentials und seiner momentanen Lebenssituation erbringt.

2. Der Objektivierungswahn

Bei allen Bemühungen um eine Versachlichung des Beurteilungsvorganges durch Hilfsmittel ist und bleibt jede Beurteilung ein subjektiver Akt: Mit dieser sich langsam durchsetzenden Erkenntnis findet der “Objektivierungswahn, die Zuflucht in scheinobjektive Prozeduren” (Peter Derschka, Management Wissen 8/89) mehr und mehr ein Ende. Der Augsburger Psychologieprofessor Oswald Neuberger charakterisiert Beurteilungssysteme als “rituelle Täuschung bzw. Selbsttäuschung”.

3. Nicht auf die Vergangenheit, auf die Zukunft kommt es an

Eine sinnvolle Beurteilung zielt auf eine Verbesserung der künftigen Arbeitsergebnisse, der künftigen Qualifikation und vor allem auf das Erkennen und Ausschöpfen des vorhandenen Potentials. Leistungshemmende Barrieren sollen dabei gemeinsam erkannt und beseitigt werden. In der Vergangenheit gezeigte Leistungen können allenfalls als Anknüpfungspunkte, als Anschauungsmaterial für konkrete Verbesserungsmaßnahmen hilfreich sein. Noten – wie in der Schule (für unterbliebene Wissensaufnahme = “Vorrücken gefährdet”) sind im Betrieb fehl am Platz – ausgenommen Disziplinarmaßnahmen oder verhaltensbedingte Kündigung. Was aber ist Gegenstand der meisten Beurteilungssysteme? Die im vergangenen Jahreszeitraum erbrachten Leistungen. Häufig führen sie auch noch zu Leistungszulagen für alle Ewigkeit, egal, welche Leistungen der Mitarbeiter künftig erbringt.

4. Scheingenauigkeit durch analytische Beurteilung

In aller Regel sind Beurteilungssysteme überfrachtet mit einer Vielzahl von Beurteilungskriterien – in dem Streben nach Perfektion, um nur ja keine Leistungsfacette zu übersehen. Es kommt zu Überschneidungen und damit zu Doppelbewertungen. Es hat sich außerdem gezeigt, daß Beurteiler ihre mehr intuitiv summarische Leistungseinschätzung gezwungenermaßen auf die vorgesehenen Kriterien willkürlich verteilen. Zu viele Beurteilungsstufen (= Noten) überfordern den Beurteiler. Egal, ob 9, 7 oder 5 Stufen zur Verfügung stehen, konzentrieren sich die tatsächlich verwendeten Stufen zu 90 % auf 3 Stufen!

5. Die unverstandene relative Beurteilung

Beurteilung ist in doppelter Hinsicht relativ: Zum einen werden die Anforderungen, Ziele und Aufgaben mit den Ergebnissen verglichen (vgl. Abb. 1), zum anderen erfolgt ein Vergleich mit vergleichbaren Mitarbeitern. Dieser doppelte Vergleich bedingt Konsequenzen, die ohne ausreichende Aufklärung aller Beteiligten, vor allem der Beurteilten, unverstanden bleiben müssen und zu Enttäuschung und schädlicher Rivalität führen können. So erbringt beispielsweise ein Mitarbeiter bei gleichgebliebener Aufgabenstellung eindeutig bessere Leistungen als im Vergleichszeitraum. Sein Beurteilungswert aber bleibt unverändert oder verschlechterte sich sogar, weil seine Kollegen noch besser waren. Muß nämlich der Durchschnittswert der Gruppe gleich bleiben, ergibt sich dieser Effekt zwangsläufig! In einem anderen Fall mußte die personelle Kapazität aufgrund von Kosteneinsparungen verringert werden. Auf die wenigen noch verbliebenen Kollegen entfielen jeweils mehr und meist auch schwierigere Aufgaben. Bei der Beurteilung bleibt jedoch trotz erhöhter Leistungen der Beurteilungswert konstant. Außerdem wird von Mitarbeitern in höherer Einstufung (Tarifgruppe) für denselben Beurteilungswert mehr Leistung verlangt als von Vergleichspersonen in niedrigerer Einstufung.

6. Koppelung Beurteilungswert und Leistungszulagen

Die unmittelbare “Vernetzung” von Beurteilung und Entgelt führt zu unbefriedigenden Ergebnissen:

- Künftige Leistungszuschläge basieren (meist für alle Ewigkeit) auf Vergangenheitsleistungen (vgl. vorstehend Punkt 3).

- Die unter Punkt 5 beschriebene relative (= vergleichende) Beurteilung führt zu nicht verständlich zu machenden Schwankungen des Entgelts.

- Leistungszulagen als fester Bestandteil des laufenden Entgelts werden als Besitzstand betrachtet. Die rechtliche Möglichkeit einer Kürzung bleibt meist Theorie.

- Um Absenkungen der Leistungszulagen für die Mitarbeiter zu vermeiden, manipulieren Chefs die Beurteilung so, daß die Zulagen unverändert bleiben. Die Beurteilung wird sozusagen “von hinten” aufgerollt, um den Mitarbeitern nicht weh tun zu müssen.

7. Inflation durch alljährliche Routine

Chefs neigen dazu, gleichbleibend gute Leistungen immer besser zu beurteilen. Sie genieren sich, dem Mitarbeiter gegenüber jedes Jahr sagen zu müssen: “Gut, aber auch nicht besser!” “Die Massenflucht der Vorgesetzten in den oberen und Spitzenbereich der Beurteilungsskala war dauerhaft nicht aufzuhalten” (Helmut Kremer, Fa. Siemens, in: Management Wissen 8/89). Zahlreiche Firmen der bayerischen Metallindustrie sind deshalb dazu übergegangen, die jährliche Aktion auszusetzen und allen Mitarbeitern die gleichen tariflichen Leistungszulagen auf hohem Niveau zu zahlen!

8. Unzeitgemäße Kriterien gefährden den Unternehmenserfolg

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt München, Friedel Schreyögg, machte unlängst bei einem Arbeitsmarktgespräch darauf aufmerksam, daß das “Durchsetzungsvermögen” nach wie vor als wichtigstes Anforderungsprofil und Beurteilungskriterium von Führungskräften angesehen und damit das “Klischee des starken Mannes zum Denkmal” erhoben wird. Der Chefin/ dem Chef von heute und morgen würde dagegen die Eigenschaft eines sensiblen Moderators/Beraters/Coach besser stehen! Die Leistung der Gruppe rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt, der individuelle Leistungsbeitrag orientiert sich am Bedürfnis der Gruppe. Galt früher die Mengenleistung in den Fabriken (Akkordlohn) als wichtigstes Ergebnis, so ist an ihre Stelle längst die vom Kunden gewünschte Qualität, Termintreue sowie der Service getreten. Wer das nicht rechtzeitig erkannt hatte, den bestrafte der Markt. Diesen Veränderungen sind aber bisher die wenigsten Beurteilungssysteme gefolgt.

9. Der Drang zur Mitte

Bei alljährlich sich wiederholender Beurteilung ergibt sich unaufhaltsam eine Konzentration zum Mittelwert (allenfalls durch Inflation nach oben verschoben). Das hat drei Gründe:

- Dauerhaft “schlechte” Mitarbeiter werden versetzt, entlassen.

- Topleute werden so lange befördert und mit höherwertigeren Aufgaben betraut, bis sie – im Vergleich zu ihresgleichen – ebenfalls zur Mitte wandern.

- Chefs haben häufig nicht den Mut, dauerhaft Extremwerte “zu verkaufen”: untere Extremwerte nicht dem betroffenen Mitarbeiter, obere Extremwerte nicht den Kollegen oder der koordinierenden Stelle.

Die Beurteilungswerte aller Mitarbeiter unterscheiden sich früher oder später nur noch durch Kommawerte. Lohnt sich dann das aufwendige Verfahren noch?

10. Das alljährliche Beurteilungsgespräch erstarrt

Haben Sie schon einmal zehn Jahre lang vor dem Hintergrund eines gleichbleibenden Systems dieselben Mitarbeiter beurteilen müssen? Ich garantiere Ihnen, daß Sie über ganz andere Dinge (nämlich wichtigere) reden als über die “Erfüllung ihrer Anforderungen” beim Kriterium “Arbeitsmenge”! Wir sind auf dem richtigen Weg Personalpolitik mit all ihren Instrumenten folgt dem Zeitgeist. Diskussionen und die Literatur zeigen eindrucksvoll, wie der Wertewandel in den Betrieben durchschlägt:

- Visionen 2000, 2005, 2010 …,

- Denken in Prozessen statt in funktionalen Organisationen mit absoluter Kundenorientierung (Kunde ist dabei auch der Kollege),

- Dezentralisierung,

- Internationalisierung mit joint ventures, Fusionen, Betriebsübergängen,

- Hierarchieabbau mit weitgehender Befugnisdelegation,

- Beurteilung von unten nach oben,

- Zielvereinbarungen,

- Gruppenarbeit,

- KVP sowie

- Feedback und Gesprächskultur nach allen Seiten.

Die Veränderungen zeigen sich ebenfalls in einem Wandel der Begriffe (vgl. Abb. 2). Auch das Beurteilungswesen hat sich dementsprechend gewandelt und wird es weiterhin tun müssen.

Wie wichtig ist eine Vergütung nach Leistung?

Nicht erst seit Reinhard K. Sprengers Bestseller “Mythos Motivation” wissen wir, daß das eigentlich Motivierende die Arbeit selbst ist. Die Aufgaben, besser die Ziele müssen klar und der Entscheidungsrahmen angemessen groß sein. Der “Operateur” muß den Sinn seiner Arbeit und alle die in- und externen Nutznießer seiner Arbeitsergebnisse und Dienstleistungen kennen und mit ihnen möglichst unmittelbar kommunizieren können. Er muß sich mit seiner Arbeit identifizieren, auf seine Ergebnisse stolz sein können. (Paradebeispiel: Mülltonnenleerer wird zum Umwelt-/Entsorgungsspezialisten!) Sorgt dann der Chef für das Drumherum (Arbeitsbedingungen, realistische Zielvereinbarungen, spontanes, positives Feedback mit Anerkennung und – wo nötig – konstruktive Kritik, vgl. Abb. 3), so läuft das meiste fast von selbst.

Doch halt! Welche Rolle spielt dabei die leistungsorientierte Vergütung? Ich meine – hoffentlich enttäusche ich Sie nicht – eine relativ (gegenüber dem oben Gesagten) geringe! Die “richtige” Arbeit, die Spaß macht, die netten Kollegen, der faire Chef, die erfolgreiche Firma mit sicherem Arbeitsplatz rangieren bei der alljährlichen Meinungsbefragung – wenn auch mit wechselndem Stellenwert – in der Regel weiter oben als die Bezahlung. Aber – und das weiß jeder aus eigener Erfahrung – ein “Extra” als materiell sichtbare Anerkennung für eine besondere Leistung ist – auch bei höheren Einkommensklassen – ein ergänzender Anreiz.

Wie sieht ein modernes Beurteilungswesen aus?

1. Vermeiden Sie “Systeme”!

Warum? Das entnehmen Sie bitte den vorgenannten 10 Gründen. Wenn Sie aber ein System möchten, so muß es einfach sein, damit es von allen Beteiligten verstanden und akzeptiert werden kann. Der Ablauf soll unbürokratisch sein. Konzentrieren Sie sich auf wenige zeitgemäße Kernkriterien, wobei “Qualität” und “soziale Kompetenz” nicht fehlen sollten. Verzichten Sie auf wählbare Kriterien und Gewichtungen, Sie komplizieren das Verfahren und der Beurteiler setzt sich dem Vorwurf der Manipulation aus. Die Beurteilungsstufen müssen positiv “verkaufbar” sein (vgl. Abb. 4), dann können Sie auch auf die lästigen Vorgaben verzichten. Die Notenskala sollte gerade sein, um den Drang zur Mitte aufzulösen.

2. Keine unmittelbare Verknüpfung mit Leistungszulagen

Bei einer Verknüpfung zahlen Sie für eine (vielleicht einmalige, zufällige) Leistung der Vergangenheit und schaffen kostspielige Besitzstände.

3. Management by Objectives (MbO)

Führen Sie mit Zielvereinbarungen, nicht mit Zielsetzungen. Es gibt derzeit kein bewährteres und erfolgreicheres Instrument für eine klare Aufgabenstellung hinsichtlich:

- Routinezielen,

- Verbesserungszielen (auch hinsichtlich der zwischenmenschlichen Beziehungen) sowie

- persönlichen Entwicklungszielen.

Sie zwingen alle zum fortwährenden Gespräch und helfen, Kommunikationsprobleme zu vermeiden. Zielvereinbarungen können auch mit Gruppen geschlossen werden. Das Führen mit Zielvereinbarungen schafft mit der Zeit von selbst die Feedback- und Gesprächskultur, die alle Beurteilungssysteme überflüssig macht.

4. Variable Einmalzahlungen

Honorieren Sie herausragende Extra-Leistungen mit spontanen, einmaligen Extra-Honoraren als materiell sichtbare Anerkennung. Aber übertreiben Sie nicht, denn die Mißgunst der (vermeintlich) Leerausgegangenen kann das Klima vergiften. Mit Einmalzahlungen erhöhen Sie nicht das Entgeltniveau für alle Ewigkeit, schaffen keinen Dauerbesitzstand, sind immer wieder frei. Gelingt Ihnen die Anerkennung durch Gutscheine für Firmenprodukte, so können Sie und die Mitarbeiter Lohnsteuer und SV-Beiträge einsparen (derzeit bis 2.400,- DM/Jahr Freibetrag). Wenn Sie mit den Einmalzahlungen nicht gerade ein “System” verbinden, bleiben Sie in einer mitbestimmungsfreien Zone (° 87 Nr. 10/11, BetrVG). Das Budget ist in jedem Fall mitbestimmungsfrei.

Vor kurzem gelang mir – gemeinsam mit dem Betriebsrat – das Experiment einer Gruppenprämie. Für die erfolgreiche rechtzeitige Erledigung mehrerer größerer Projekte (Zielvereinbarungen) wurde einer Werkstatteinheit vorher eine attraktive Gruppenprämie ausgelobt. Die Summe verteilte die Gruppe selbst nach einem von ihr erarbeiteten Punktesystem. Berücksichtigung fanden dabei die Schwere der Arbeit sowie die zeitliche Inanspruchnahme des einzelnen (Mehrarbeit, Samstags-/Sonntags-/Feiertagseinsätze etc.).

Will man der Idee des Mitarbeiters als “Unternehmer im Unternehmen” Vorschub leisten, so ist eine jährliche Erfolgsbeteiligung in Abhängigkeit vom Geschäftsergebnis konsequent. Dies geschieht am besten in Form von Anteilsscheinen, um das Geld im Unternehmen zu lassen und die Bindung des Mitarbeiters an “sein” Unternehmen zu stärken.

5. Das Mitarbeiter-/Teamgespräch

Ein vorbereitetes und mit Bedacht geführtes Gespräch vermag jedes System mit Kriterien, Gewichten, Faktoren, Punkten und Werten vollständig zu ersetzen. Das “Korsett” engt nur ein. Das Gespräch erzeugt keine Konflikte, sondern löst sie. Gemeinsam (am besten mit allen Beteiligten) lassen sich Erfolge feiern, Hindernisse beseitigen, neue Ziele formulie- ren. Je mündiger (im wahrsten Wortsinn) die Beteiligten sind, desto elbstverständlicher wird das spontane, offene Gespräch. Als besonders erfolgreich auf diesem Weg haben sich regelmäßige Workshops erwiesen, die anfangs durch einen Neutralen, später durch den Team-Chef/ Gruppensprecher moderiert werden. Bei der Lösung der auftretenden Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich haben die meisten Chefs ihre Schwierigkeiten. Am liebsten wären sie dafür nicht zuständig. Geschult wurden sie nämlich nur für die Sachebene auf ihrem Sachgebiet kennen sie sich perfekt aus. Übersehen wird aber, daß doch die meisten (!) Sachprobleme auf versteckt dahinter lauernde emotionale, persönliche Differenzen zurückgehen.

Das 4- Augen-Gespräch

Einmal jährlich ist das Gespräch über die persönliche Arbeitszufriedenheit bei jedem Mitarbeiter fällig. Und warum nicht an dessen Geburtstag? (so praktiziert es Siemens-Personalkollege Bernhard O. Tauscher, München). Fragen stellen, zuhören und Stellung beziehen: Was gefällt Ihnen, was nicht, was ärgert Sie? Was möchten Sie geändert sehen? Welche Aufgaben würden Sie lieber abgeben (wohin?) und welche übernehmen (von wem)? Empfinden Sie Ihr Gehalt angemessen? Wohin möchten Sie sich entwickeln? Welche Ihrer Begabungen werden firmenseits nicht genutzt? Wo fühlen Sie sich überfordert? Welche Fortbildung würde Sie interessieren? Welche benötigen Sie dringend? Was erwarten Sie von mir?

Wichtigste Botschaft ist die An-Erkennung im Sinne von Akzeptieren des Mitarbeiters als Teil des Teams – mögen seine derzeitigen Beiträge noch so bescheiden sein. Das wird sich nämlich ändern! Erkennen Sie jeden positiven Leistungsbeitrag Ihres Mitarbeiters dankbar an, und sie werden ihn wachsen sehen. Geld – in welcher Form auch immer – ist lediglich Ausdruck der Anerkennung und vermag diese keinesfalls zu ersetzen!

Funktion versus Rolle

Exkurs zum Thema Funktion und Rolle

Funktion und Rolle sind in der sozialen Realität eng nebeneinander liegende Phänomene die für sich genommen recht unterschiedliche Bedeutung haben. Dies zu veranschaulichen soll mit dem Begriff „Leitung” getan werden. Leitung beschreibt im Gegensatz zu Führung eine Funktion die ihre Bedeutung im strukturellen Aufbau einer Organisation hat. Ein Mitarbeiter der eine bestimmte Leitungsfunktion ausfüllt, tut dies im Rahmen unterschiedlicher sozialer Rollen. So nimmt eine Person, die eine bestimmte Leitungsfunktion ausübt, unterschiedliche Rollen, je nach Situation und Aufgabenstellung ein; z. B. Initiator, Führer, Koordinator, Verhandler, Mentor etc. Leitungsaufgaben erfordern eine hohe Rollenplastizität. Damit dies adäquat erfüllt werden kann, ist ein Kennen der eigenen Stärken und Kompetenzen, als auch das Erkennen möglicher Entwicklungsfenster, wichtig. Also, Leitung ist die Funktion, und Führung ist eine mögliche von verschiedenen sozialen Rollen, aus der sich diese Funktion zusammensetzt.

Unter Funktion ist eine erworbene, verliehene, vereinbarte oder festgelegte Rahmenbedingung in einer sozialen Gemeinschaft, die an beidseitig abgesprochene Tätigkeiten gebunden ist, zu verstehen. Davon unterscheidet sich eine Rolle. Diese ist ein eigenes oder durch Fremdwahrnehmung gewähltes Verhaltensmuster, das abgesprochen oder unabgesprochen in der sozialen Gemeinschaft ausgeübt wird (vgl. Pechtl, 1995, S. 202f). Veranschaulicht kann dies mit folgender Tabelle werden: