Artikel-Schlagworte: „Anerkennung“

Was hat Relevanz für Employability und Gesundheit

Haltung, Verhalten und Unternehmenskultur als Indikatoren für Employability

Leitungsarbeit und kooperatives partnerschaftliches Leitungsverhalten ist für den Aufbau und die Erhaltung leistungsfähiger Organisationsstrukturen fundamental. Diese beeinflussen betriebliche Gesundheitsförderung, Gestaltung von Organisations- und Lernkultur sowie die individuelle Entwicklung von Gesundheit bei MitarbeiterInnen und sind für den ökonomischen Erfolg zentrale Größen, wie Eisner und Wirsing (2011) in einer Studie aufzeigen konnten.

Schon bei Netta (2009, S. 71-89) wird eine zentrale Erkenntnis für Employability auf den Punkt gebracht. Wenn es um gesunde Organisationen und um gesunde Mitarbeiter/innen geht, dann sind nicht die medizinischen Interventionen die effektivsten. In erster Linie wirksam sind:

• partnerschaftliches Leitungsverhalten bzw. eine

• partnerschaftliche Unternehmenskultur.

Als die maßgeblichen Faktoren stellten sich heraus: die Mitarbeiterorientierung der Geschäftsleitung und deren transparenter Umgang mit der Geschäftsstrategie, die Entwicklung und Weiterbildung der Mitarbeiter, sowie – als am wichtigsten benannt – die Möglichkeit von Selbstverwirklichung und das Erleben von Autonomie bei der Arbeit. Diese Kriterien bewirken in günstiger Ausprägung eine hohe Identifikation mit der beruflichen Aufgabe und dem Unternehmen selbst. Sie führen so indirekt zu einer hohen Arbeitszufriedenheit, welche, wie aus Metastudien bekannt ist (Faragher, Cass & Cooper; 2005), eine der wichtigsten Indikatoren für Leistung und Gesundheit ist. Zufriedenheit mit der Arbeitssituation die sich durch hohe Identifikation und Loyalität auszeichnet ist somit für Leistungsfähigkeit im Allgemeinen und Speziellen unabdingbar.

Eisner & Wirsing (2008) gehen davon aus, dass Motivation, Leistung und gesundheitliche Befindlichkeit sich gegenseitig bedingen. Bedeutsam sind dabei auch das Ausmaß der individuellen Resilienz und das Erleben von Kohärenz, wie dies im Modell der Salutogenese beschrieben wird. Wie Kromm und Frank (2009, S. 17-23) feststellen, sind rund 80 % der Beschwerden werktätiger Menschen nicht primär auf organische Ursachen zurückzuführen. Die zentrale Ursache für eine ungünstige Lage des Gesundheitsstatus in einer Organisation ist unangemessenes Sozialverhalten. Dabei kommt dem Leitungsverhalten eine zentrale Bedeutung zu. Ein hilfreicher Zugang für Leitungskräfte ist oft, ihre eigene Situation zwischen Funktion, Rolle und Position zu differenzieren (vgl. Eisner 2009, 2010). Dies ist ein inhaltlicher Punkt, der in Workshops und Seminaren zum Thema Lebensphasenorientierte Arbeitsorganisation immer wieder als hilfreiche Orientierung erlebt wird.

Was sich im Rahmen der oben angesprochenen Studien als relevant herausstellte, konnten Eisner und Wirsing (2011) in einer Untersuchung in Zusammenarbeit mit einem international agierenden österreichischen Industriebetrieb bestätigen und mit neuen Erkenntnissen ergänzen. In der Voruntersuchung für das Projekt zur Verbesserung der Employability konnten die beiden Autoren folgende Zusammenhänge deutlich machen:

Mit zunehmend Alter erleben die Mitarbeiter/innen des untersuchten Betriebes weniger Arbeitszufriedenheit. Ziel war es zu erforschen, welche Einflussgrößen die Arbeitszufriedenheit bestimmen, um relevante Hebel für die operative Leitungsarbeit ausmachen zu können. Dabei zeigte sich, dass

• die wahrgenommene Gesundheitsförderung durch den Betrieb,

• die individuelle Unterstützung bei der beruflichen Entwicklung,

• das Erkennen einer klaren berufliche Perspektive,

• sowie erlebte Autonomie (berufliche Entfaltungsmöglichkeiten)

• und Sicherheit im Beruf

die größten Effekte mit hoher Signifikanz aufweisen. Allesamt sind Indikatoren, die in erster Linie durch Leitungsverhalten beeinflusst und gesteuert werden. Diese Erkenntnisse bestätigen somit die Ergebnisse vorangehender Studien. Zusätzlich liefern sie im exemplarisch angeführten Kontext wertvolle Informationen, um die Maßnahmen in der Ausbildung der Leitungskräfte besser abstimmen und optimieren zu können.

Zentrales Fazit, wirtschaftlicher Erfolg und betriebliche Gesundheitsförderung, insbesondere im Sinne eines partnerschaftlichen Leitungsverhaltens, gehen Hand in Hand und stellen keine unvereinbaren Gegensätze dar.

Eine „gesunde Organisation“ fördert damit auch die individuelle Gesundheit der in ihr und für sie tätigen Menschen. Gesund in Bezug auf eine Organisation heißt, Balance halten zwischen Sinn, Zweck und Werten, die sich am menschlichen Maß orientieren sollen sowie den dazu stimmig gelebten Haltungen und Handlungen. In diesem Sinne unterstützt das Konzept LAO® (Lebensphasenorientierte Arbeitsorganisation, Eisner & Wirsing, 2009) Prozesse im Bereich Human Resources und Organisationsentwicklung bei der Optimierung der Employability von Menschen in ihrem Arbeitsumfeld.

Autor: Mag. Dr. Josef Eisner (2012)

Literatur:

Eisner, J. & Wirsing, K. (2008). Resilienz und Salutogenese in sinntradierten sozialen Systemen. Was Gesundheit mit Leitungsverhalten zu tun hat. Unveröffentlichtes Manuskript.

Eisner, J. & Wirsing, K. (2009). Lebensphasenorientierte Arbeitsorganisation®. Verfügbar unter: http://lao.co.at [Datum des Zugriffs: 22. März 2012]

Eisner, J. & Wirsing, K. (2011). Zusammenfassung Untersuchungsergebnisse. PALplus. Unveröffentlichte Studie im Rahmen eines FGÖ (Fonds Gesundes Österreich) Projektes.

Eisner, J. (2009). Funktion und Rolle. Verfügbar unter: http://www.eisner-elearning.at/blog/2009/03/30/funktion-versus-rolle/ [Datum des Zugriffs: 22. März 2012]

Eisner, J. (2010). Funktion, Rolle und Position. Ein Versuch der vertiefenden Abgrenzung und Definition. Verfügbar unter: http://www.eisner-elearning.at/blog/2010/06/24/funktion-rolle-und-position/ [Datum des Zugriffs: 22. März 2012]

Faragher, E.B., Cass, M. & Cooper, C. (2005). The relationship between job satisfaction and health: a meta-analysis. Occupational and Environmental Medicine, 62, 105-112.

Kromm, W. & Frank, G. (Hrsg.), (2009). Unternehmensressource Gesundheit. Weshalb die Folgen schlechter Führung kein Arzt heilen kann. Düsseldorf: Symposion.

Netta, F. (2009). Gesunde Mitarbeiter – Gesunde Bilanz. Betriebliches Gesundheitsmanagement wird zur strategischen Aufgabe. In W. Kromm & G. Frank (Hrsg.), Unternehmensressource Gesundheit. Weshalb die Folgen schlechter Führung kein Arzt heilen kann (S. 71-89). Düsseldorf: Symposion.

Anerkennung und Zukunft

Das Anerkennen der Vergangenheit gibt den Weg in die Zukunft frei

Bis jetzt wurden hier in der Kategorie zum Thema Anerkennung folgende Blickwinkel eingenommen: Ausgangspunkt war Anerkennung als grundlegendes Element der menschlichen Existenz zu beschreiben. Dabei wurden insbesondere Selbstanerkennung und die soziale Anerkennung hervorgehoben. Bei Ersterer geht es um das Erkennen, das Annehmen und Würdigen des eigenen Handelns und Seins auf einer fundamentalen Ebene. Die soziale Anerkennung wiederum gilt als Notwendigkeit zu Befriedigung unseres Bedürfnisses nach Zugehörigkeit. Ohne sich irgendwo beheimatet bzw. zugehörig fühlen zu können, ist eine gedeihliche individuelle Entwicklung nicht möglich. Die soziale Anerkennung realisiert sich in unterschiedlichen Bereichen. Das betrifft zum einen die Dimension der Zeit, d.h. zu würdigen was war, zu achten was ist und das Respektieren des Werdenden.

Andererseits folgt die soziale Anerkennung auch strukturellen Gesetzmäßigkeiten. Das kann ganz unterschiedliche Bereiche betreffen wie z.B. Zugehörigkeiten, Verantwortung, Aufgabenbereiche, Leistung usw.

Aus einer allgemeinen Sicht ist das Thema Leistung anzusprechen, insbesondere betrifft dies länger gediente Mitarbeiter oder ‚Mitarbeitergenerationen’ die nicht mehr aktiv in der Organisation tätig sind. Abseits von dem, ob deren Verdienste und Leistungen im aktuellen technologischen Kontext noch genutzt werden können, für das Gesamtwohl und den Fortbestand der Organisation waren sie fundamental. Werden diese Leistungen nicht in gebührlicher und angebrachter Weise anerkannt, dann bindet dies Energien die eigentlich für die Gestaltung im Hier und Jetzt sowie für die Zukunft benötigt werden.

Wo Menschen produktiv sind und gestalten, ist neben dem Erreichen von absichtsvoll angestrebten auch das Verfehlen solcher Zielsetzungen an der Tagesordnung. Kurz gesagt, Menschen machen Fehler. Die damit verbundene Verantwortung ist eine geteilte. Das Erkennen und Anerkennen der eigenen Unzulänglichkeiten, neben dem was die Verantwortung anderer im Rahmen einer Sache ist, ermöglicht einen produktiven Umgang mit Fehlern. Ein solcher Zugang ist weitgehend frei von individuellen Schuldzuweisungen und damit wird auch der Blick auf eine erfolgreiche Ursachenbearbeitung frei.

Die oben angeführten Punkte zu beachten ist wertvoll und wem dies auch in der Umsetzung gelingt, wird dies in seiner Aufgabe als stärkend erleben. Eine solche Haltung verbindet sich damit, konflikthafte Verstrickungen anderer respektierend zu würdigen und nicht als Grundlage für Aburteilung zu verwenden. Was nicht heißt, dass ein offenes Wort zur rechten Zeit im passenden Rahmen auch zu einer aufrichtig gelebten Kollegialität gehört.

Ein zentraler Grundsatz der hinter diesen angesprochenen Punkten steht ist, dass nicht hinreichend verarbeitete Ereignisse sich über die Zeit und Generationen von Mitarbeitern auf subtile Weise in einer Organisation tradieren. Nichtwürdigung und projizieren von Schuld können sich in einer Unternehmenskultur in Form von unterschiedlichen Konflikten tarnen. Wenn Organisationsmitglieder in dieser Weise instrumentalisiert sind, die Hintergründe nicht bewusst gemacht werden, dann überdauern destruktive Kommunikationsmuster.

© 2009 Mag. Josef Eisner

Anerkennung als Instrument

Anerkennung als Instrument für Manipulation und zur Steuerung sozialer Systeme

Anerkennung, die strategisch benutzt wird, führt in der Regel zu Effekten die auf Sicht die damit beabsichtigten Ziele untergraben. Anerkennung, die nicht auf dem Fundament des Respekts fußt, zerstört Vertrauen und dieses wiederum ist die Grundlage für die Tragfähigkeit organisationsbezogener Sozialstrukturen.

Unter solchen Bedingungen kann Anerkennung einem inflationären (entwertenden) Prozess unterliegen egal ob es sich um diese in monetärer oder ideeller Form handelt. Die zentrale monetäre Form wird neben Lohn und Gehalt meist in Form von diversen Prämien und anderweitigen Gratifikationen angeboten. Als zentraler Grundsatz in diesem Zusammenhang können zwei Punkte als wesentlich gesehen werden. Als Erstes wäre dabei anzusprechen, dass wenn es in einem betrieblichen Umfeld Prämien oder prämienorientierte Lohn- oder Gehaltsbestandteile gibt, dies in jeweils angepasster Form für jeden Mitarbeiter möglich sein soll. Wenn sich solche Systeme auf begrenzte Mitarbeiterbereiche beschränken, dann führt dies zu entsolidarisierenden Effekten.

Weiters ist bedeutsam, dass zusätzliche Verdienstmöglichkeiten dieser Art nach einem möglichst transparenten für Alle nachvollziehbaren System erfolgen sollen. Nun kann man zum Thema Manipulation als solches recht unterschiedliche Haltungen einnehmen. Fest steht, dass diese Form der positiven Verstärkung (z.B.: Prämien etc.) eine akzeptierte Form einer Manipulation darstellt. Wie unterstützend diese Form der Anerkennung im Rahmen von Organisationen bzw. Unternehmen sein kann, hängt vom angemessenen Verhältnis dieser zu realen Leistungen ab, ohne dabei aber zur unabdingbaren Voraussetzung für Leistungserbringung zu werden.

Sehr wirkungsvoll sind, bei adäquatem Umgang damit, situationsbezogene Sach- oder Geldzuwendungen. Dies trifft auf Zuwendungen zu, die meist spontan nach besonderem Einsatz gegeben werden. Gutscheine, Prämien oder Einladungen sind meist das Mittel der Wahl. Diese Art der monetären Anerkennung erhält ihren Wert über die Zeit nur dann, wenn sie nicht regelmäßig und nur dann erfolgt, wenn es dem Anlass gemäß ist.

Die zweite Form von Anerkennung wird durch das soziale Miteinander in einer Organisation bestimmt. In welcher Weise werden Mitarbeiter als Menschen respektiert bzw. wird dieses Prinzip wechselseitig über alle Hierarchiestufen hinweg gelebt. Anerkennung eines anderen ist hierarchielos und unterscheidet sich von dem was die Anerkennung eines anderen in und auf Grund seiner (beruflichen) Position bedeutet.

Tatsache ist, dass keines dieser Anerkennungsprinzipien für sich alleine als hinreichend angesehen werden kann. Für das gute Funktionieren von Organisationssystemen stellen beide Komponenten notwendige Voraussetzungen dar.

© 2009 Mag. Josef Eisner

Zum Thema Anerkennung siehe auch den brand eins Artikel – Der tödliche Cocktail

Der tödliche Cocktail

Die Unternehmen werden immer effizienter, Mitarbeiter wie Vorgesetzte geraten immer stärker unter Druck. Und für Anerkennung bleibt immer weniger Zeit. Effektiver kann man eine Organisation nicht sauer fahren.

– Der Zusammenhang zwischen Leistung und Erfolg ist so banal, dass ihn nicht mal Philosophen infrage stellen: “Es gibt keinen großen Erfolg, dem nicht wirkliche Leistungen entsprechen”, schrieb zum Beispiel Walter Benjamin. Aber weil Benjamin ein vertrackter Denker ist, der sich nicht mit simplen Tatsachen begnügt, tauschte er Ursache und Wirkung aus: “Aber anzunehmen, dass diese Leistungen Grundlage (des Erfolges) sind, wäre ein Irrtum. Die Leistungen sind die Folge. Folge des gesteigerten Selbstgefühls und der gesteigerten Arbeitsfreude dessen, der sich anerkannt sieht.” Das klingt wie ein hübsches Paradox. Aber heute würde dem Philosophen wahrscheinlich jeder bessere Organisationspsychologe zustimmen: In Organisationen, die mit ihren Mitarbeitern fair umgehen, führt Leistung zu Anerkennung und Anerkennung zu Leistung. Organisationen, die Anerkennung durch Druck ersetzen, sorgen dafür, dass für ihre Mitarbeiter Leistung vor allem mit Leiden zu tun hat. Das hat Konsequenzen.

Johannes Siegrist interessiert sich dafür, was passiert, wenn im Beruf die Anerkennung und das gesteigerte Selbstgefühl ausbleiben. Der Wissenschaftler ist Direktor des Instituts für Medizinische Soziologie an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Siegrist und seine Mitarbeiter haben spezielle Erhebungsmethoden entwickelt, um das diffuse Gefühl, im Beruf für die erbrachte Leistung zu wenig zurückzubekommen, empirisch zu messen. In einem zweiten Schritt vergleichen sie die gemessene Unzufriedenheit mit dem Gesundheitszustand der Befragten.

Ihr Befund: Fehlende Anerkennung macht krank. “Wir unterscheiden drei Formen der Gratifikation im Berufsalltag: Gehalt, Arbeitsplatzsicherheit und der weiche Faktor der Anerkennung”, sagt Siegrist. “Es geht um Dinge wie Zukunftsperspektive, persönliche Entwicklungsmöglichkeiten bei entsprechendem Einsatz und emotionale Wertschätzung. Es ist für die meisten Menschen wichtig, von anderen Anerkennung für das zu bekommen, was sie geleistet haben. Was zählt, ist nicht ein inflationäres Schulterklopfen, sondern echte Wahrnehmung. Wir haben bei Untersuchungen in Betrieben gesehen, dass Vorgesetzte mit 80 Untergebenen gar nicht dazu kommen, denen irgendeine Rückmeldung zu geben – höchstens negativ, wenn es zu einem Fehler kommt.”

Was ist schlimmer als zu viel Arbeit? Zu viel Arbeit und zu wenig Anerkennung

Die schönste Arbeit aber wird frustrierend, wenn das angemessene Echo ausbleibt. Dabei geht es nicht wie beim Burn-out um hoffnungslose Überarbeitung. Es geht um das Gefühl fehlender Fairness. Und es geht um das Gefühl, dass die eigene Arbeit keinen Sinn hat. “Wenn zwischen der Leistung und der Anerkennung ein Ungleichgewicht besteht, wenn erbrachte Leistungen nicht beachtet werden, wenn Menschen unter einem massiven Kündigungsdruck stehen und gleichzeitig hohe Leistungen von ihnen verlangt werden, nennen wir das eine berufliche Gratifikationskrise”, beschreibt Siegrist seinen Forschungsansatz. “Solche Krisen gehen unter die Haut. Langfristig führen sie zu körperlichen und seelischen Erkrankungen.”

Allerdings dürfte nicht jeder Arbeitnehmer bei seiner Selbsteinschätzung realistisch und völlig objektiv sein. Wer seine eigene Leistung verzerrt wahrnimmt und im Gegenzug übertriebene Großzügigkeiten von seinem Arbeitgeber erwartet, hat gute Chancen, in eine selbst verursachte Dauer-Enttäuschung zu schlittern. Solchen Unschärfe-Relationen begegnet Siegrists Methode mit der Annahme, dass sich subjektive Ausreißer bei mehreren Tausend Befragten verlieren.

Um zu überprüfen, ob die Selbsteinschätzung beim Arbeitsstress wirklichkeitsnah ist, werden die Befragungen durch harte Daten ergänzt. Die Forscher messen den Probanden während der Arbeit in regelmäßigen Abständen die Herzfrequenz, den Blutdruck und mithilfe von Speichelproben die Stresshormonausscheidungen, also die unmittelbaren körperlichen Folgen der Stressbelastung. “So kann man zeigen, dass die Erhebungen über die Fragebögen zu validen Ergebnissen führen. Im Einzelfall ist das Messergebnis von Fragebogendaten fehleranfällig. In der Masse, im statistischen Durchschnitt, zeigt sich, dass die auf Selbstangaben der Befragten basierende Messung der Stressbelastung zutreffend ist”, kontert Siegrist skeptische Fragen.

Mit seiner Methode wurden in zahlreichen Studien mit jeweils mehreren Tausend Probanden die Zusammenhänge zwischen Anerkennungsdefiziten im Beruf und Krankheitsrisiken untersucht, unter anderem in Taiwan, Südkorea, Japan, den USA, Kanada und Brasilien. “Welches Tauschverhältnis zwischen Leistung und Gratifikation als fair empfunden wird, ist sicher milieu-und kulturabhängig”, sagt Siegrist. “Aber die Erwartung an Tauschgerechtigkeit ist kulturübergreifend. Wir waren erstaunt zu sehen, dass die Zusammenhänge zwischen fehlender Tauschgerechtigkeit und Gesundheitsgefährdung bei Untersuchungen in Japan, Taiwan oder Südkorea etwa gleich stark ausgeprägt waren wie bei uns im Westen.”

Warum fälschen Wissenschaftler ihre Ergebnisse? Täten sie es nicht, kämen sie auch nicht weiter

Langzeitstudien nach Siegrists Methode, bei denen man den Gesundheitszustand der Probanden über mehrere Jahre beobachtet, wurden in Großbritannien, Finnland, Frankreich, Belgien und Deutschland durchgeführt. Untersuchte Gesundheitsrisiken waren Herzkrankheiten, Depressionen, Diabetes, Alkoholabhängigkeit und Angststörungen. “Beinahe alle Studien zeigen, dass erwerbstätige Männer und Frauen, die von beruflichen Gratifikationskrisen betroffen sind, ein signifikant erhöhtes Risiko besitzen, an einer der untersuchten Störungen zu erkranken”, stellt Siegrist fest. “Im Mittel über alle Studien hinweg kann man von einer Risikoverdoppelung ausgehen. Es gibt Studien, die zeigen, dass bei Leuten, die jahrelang in solchen Jobs arbeiten, krankheitsbedingte Frühverrentungen häufiger sind. Typisch sind Locked-in-Situationen: Menschen fühlen sich eingeschlossen und sehen keine Alternative, zum Beispiel keine Aufstiegschancen, selbst dann nicht, wenn sie sich alle erdenkliche Mühe geben. Das erzeugt im Körper nachhaltige Stressreaktionen.”

Und nicht nur das. Eine Gruppe von Wissenschaftlern um Jussi Vahtera vom Finnish Institute of Occupational Health untersuchte in einer groß angelegten Langzeitstudie mit insgesamt 22 430 Teilnehmern, wie sich Massenentlassungen auf den Gesundheitszustand der nicht gekündigten Arbeitnehmer auswirken. Ergebnis der im “British Medical Journal” publizierten Untersuchung: Krankheitsrisiken und Mortalität steigen.

Das Risiko, an einer Herzerkrankung zu sterben, ist für Arbeitnehmer in Unternehmen, die Massenentlassungen hinter sich haben, in den folgenden siebeneinhalb Jahren doppelt so hoch wie in anderen Firmen. In den ersten vier Jahren nach der Umstrukturierung ist es sogar fünfmal höher. Die Angst um den Job und das Gefühl, dass die eigene Leistung nicht mit Arbeitsplatzsicherheit belohnt wird, können tödlich sein.

Krank zu werden ist eine Möglichkeit, auf eine ungünstige Leistungs-Anerkennungs-Bilanz zu reagieren. Gesünder ist die Kündigung. Richard Peter, ein früherer Mitarbeiter Siegrists, hat an einer Studie mitgearbeitet, für die 20 000 Krankenschwestern aus ganz Europa befragt wurden, wie oft sie daran denken, den Beruf aufzugeben. “Dabei”, sagt Siegrist, “wurde eine lineare Beziehung beobachtet: Je größer das Ausmaß der Gratifikationskrise, desto häufiger die Überlegung, den Beruf aufzugeben.”

Wer nicht kündigen kann oder seine Arbeit liebt, aber nicht die Umstände, unter denen er sie macht, betrügt häufiger und rächt sich so an der schlechten Organisationskultur. Eine US-Forschergruppe um Brian C. Martinson veröffentlichte im Wissenschaftsmagazin “Nature” die Ergebnisse einer Studie zur Bereitschaft von Wissenschaftlern, Forschungsergebnisse zu manipulieren, Messdaten zu fälschen, Befunde, die nicht zur eigenen These passen, zu verschweigen, wider besseres Wissen mit fragwürdigen Methoden zu arbeiten oder einfach abzuschreiben. Jeder dritte der 3247 anonym befragten Forscher gab an, in den vergangenen drei Jahren mindestens einmal gegen wissenschaftliche Spielregeln verstoßen zu haben. Zusätzlich wurde den befragten Wissenschaftlern Siegrists Fragebogen zur Gratifikationskrise vorgelegt. Siegrist: “Es zeigte sich, dass die Bereitschaft, mit unsauberen Mitteln zu arbeiten, mit der Unzufriedenheit steigt, vor allem, wenn sich Leute bezüglich ihrer Aufstiegschancen ungerecht behandelt fühlen.”

Horst Großer kennt die finnische Studie zu erhöhten Mortalitätsrisiken in Unternehmen, die sich bei Umstrukturierungen von Teilen der Belegschaft verabschieden, nicht. Aber er kennt das Gefühl, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem ganze Sparten und Hierarchie-Ebenen ausgelagert, verkauft oder abgewickelt werden. Er kennt das Gefühl, wenn Leistung und Anerkennung entkoppelt sind. Dieses Gefühl hat ihn krank gemacht.

Großer, Mitte 50, ist Manager in einem Dax-Unternehmen, und hat in Wirklichkeit einen anderen Namen. Ende vergangenen Jahres suchte er nach einem psychischen Zusammenbruch Hilfe in der Oberbergklinik Schwarzwald in Hornberg, einer auf Patienten mit seelischen Erkrankungen spezialisierten Privatklinik (siehe brand eins 02/2006). Nach sechs Wochen in der Klinik wusste er, dass er sein Leben ändern muss.

Auslöser für den Zusammenbruch waren private Komplikationen, der Tod seines Vaters, eine schwierige Erbschaft, die erst mal sehr viel Geld kostete, Druck im Job, das Gefühl, keine Zeit für sich selbst zu haben – irgendwann war alles zu viel. Die Folgen: Erschöpfungszustände, Schlaflosigkeit, panische Angst vor Kontrollverlust, sozialer Rückzug, Depressionen, endloses Grübeln. Heute spricht Großer sehr nüchtern darüber, weshalb ihm damals sein Leben entglitten ist. Er ist Betriebswirt und arbeitet seit mehr als 20 Jahren im gleichen Unternehmen, seine Karriere hat ihn bis nahe an die Vorstandsebene geführt. “Ich war relativ schnell in einer Führungsposition, ich hatte viele hoch spannende Aufgaben, von Arbeiten im Ausland bis zur Entwicklung neuer Organisationsstrukturen”, berichtet er. Seit einigen Jahren ist er für die Personalentwicklung verantwortlich. Eigentlich mag er seine Arbeit, jedenfalls war das früher so.

“In der Situation, in der viele Unternehmen im Augenblick sind, ist es schwierig, die äußere Anerkennung für die eigene Leistung im Job zu bekommen. Mehr Leistung und immer noch mehr Leistung schafft nicht ein Mehr an Anerkennung, Wertschätzung und Zufriedenheit”, sagt Horst Großer. “Bei meinem Arbeitgeber sorgte der drastische Personalabbau dafür, dass der Aktienkurs stieg. Meine Leistung gibt mir keine Sicherheit. Wenn mein Bereich abgewickelt oder verlagert wird, habe ich Pech gehabt, egal, wie viel ich vorher geleistet habe. In dem Unternehmen, in dem ich arbeite, haben viele, vor allem die Jüngeren und die auf der mittleren Ebene, natürlich Angst vor Umstrukturierungen. Das hat mit Leistung nichts zu tun, sondern mit dem Marktumfeld, mit der globalen Konkurrenz, mit lauter externen Faktoren, die am Ende viel wichtiger sind als die Leistungen einer Abteilung.”

Wieso leidet ein Top-Manager mit Spitzengehalt? Weil keiner merkt, ob er arbeitet oder nicht

Großers Problem war nicht die bekannte Überforderungs-Spirale; er hatte keine 70-Stunden-Woche mit Burn-out-Folgen. Es war das Defizit an Anerkennung und Sinn. “Bei mir selbst ist die Arbeitsbelastung gut überschaubar”, sagt er. “Aber auch wenn ich einen Job mit einer 60-Stunden-Woche machte, bekäme ich keine Wertschätzung von meinen Vorgesetzten, das beobachte ich bei vielen meiner Kollegen. Die Bezahlung ist auf meiner Hierar-chie-Ebene in den großen Dax-Konzernen recht ordentlich, das ist nicht das Problem. Aber das reicht nicht. Je älter ich werde, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich nicht mehr nur ein Rädchen sein will, das so gut wie gar keinen Einfluss auf irgendetwas hat. Ich bin Mitte 50. Irgendwann stellt sich die Sinnfrage.

Die Kinder studieren, das Haus ist abbezahlt, man hat schon viel erreicht. Plötzlich geht es um die Frage: Was will ich mit meinem Leben, was kommt noch? Ich suche mir eine andere Arbeit, auch wenn ich dort deutlich weniger verdienen werde. Es geht mir definitiv nicht mehr um irgendein Schmerzensgeld. Ich will endlich wieder eine Arbeit machen, bei der ich das Gefühl habe, dass sich die Mühe lohnt.” Seine Bilanz ist nicht frei von Bitterkeit. Gerade weil er sich lange stark mit seiner Arbeit identifiziert hat, verletzt ihn das Gefühl fehlender Anerkennung. “Wenn mir ein deutlich jüngerer Vorgesetzter zum Einstieg wörtlich sagt, ich solle mir bloß nichts einbilden, meine Erfahrung würde ihn nicht beeindrucken, dann ist das sicher ein Zeichen von massiver Unsicherheit. Aber es ist eben auch beleidigend”, konstatiert der hierarchiegeschädigte Manager.

Wohin führt das stete Streben nach Effizienz? Alle rudern und rudern. Und nichts geht voran

Was Großer erzählt, sind Berichte aus dem Krisengebiet dysfunktionaler Unternehmenskulturen. Je länger man ihm zuhört, desto trostloser wird das Bild, das aus seinen Schilderungen des Lebens in vielen Chefetagen entsteht. Es ist ein Bild, in dem Erschöpfungsdepressionen und Sinnkrisen so etwas wie die unvermeidlichen menschlichen Kollateralschäden sind.

Von dieser Quälerei hat keiner etwas. Denn weil dabei nicht unbedingt Leistung und Effizienz freigesetzt werden, profitiert nicht einmal das Unternehmen. Großer arbeitete liebend gern effizienter und ergebnisorientierter, als es ihm sein Arbeitgeber erlaubt. “Es ist kein gutes Gefühl, für den Papierkorb zu arbeiten”, sagt er. “Wir hatten in unserer Abteilung oft den Verdacht, dass der Vorstand eher genervt war von unseren Konzepten zur Personalentwicklung. Sie waren ihnen lästig, weil sich Personalentwicklung nicht unmittelbar in Umsatz und Ertrag niederschlägt. Unsere Konzepte wurden höchstens im Ansatz umgesetzt, vieles war wirklich für den Papierkorb. Und wenn es mal wieder um Personalabbau ging, hatten meine Kollegen und ich oft das Gefühl: Würde man unsere Abteilung schließen, vermisste sie auch niemand.”

Da half es nicht, dass ihnen die Vorgesetzten regelmäßig versicherten, sie würden eine wertvolle Arbeit machen. “Manchmal kam es mir vor, als leistete sich das Unternehmen nur aus kosmetischen Gründen eine große Abteilung zur Personalentwicklung. Und das trifft sicher für viele andere Bereiche auf ähnliche Weise zu.” Dem Zusammenbruch gingen Monate voraus, in denen er sich wie gelähmt fühlte, freudlos und ohne Kraft. “Das geht aber vielen so, auch den Jüngeren, die rudern und rudern – und nichts geht voran. Jahrelang den Sinn der eigenen Arbeit zu hinterfragen, immer im Kreis zu gehen, ohne zu einer Lösung zu kommen und dabei immer zu spüren, was ich mache, ist eigentlich überflüssig, das macht müde und laugt aus.”

Mit der wachsenden Überzeugung, im Beruf nicht oder nicht mehr glücklich zu werden, ist Horst Großer nicht allein. In einer Gallup-Studie gaben sieben von zehn befragten deutschen Arbeitnehmern an, dass ihre Position sie nicht wirklich ausfüllt. Auch das Gefühl, für den Papierkorb zu arbeiten oder im Leerlauf die Zeit totzuschlagen, ist allen Effizienz-Predigten zum Trotz keine Seltenheit. Eine US-Studie, in Auftrag gegeben von AOL und Salary.com, fragte nach Zeitverschwendung am Arbeitsplatz. Ein Drittel der Befragten antwortete, sie seien unterfordert und hätten nicht genug zu tun. Statt zu arbeiten, simulierten sie Leistung, um das systematische Vertrödeln von Zeit zu kaschieren. Nicht nur Psychologen wissen, dass das auf Dauer anstrengender und unbefriedigender ist als echte Arbeit. Eine Mode-Vokabel umschreibt diesen Zustand analog zum Burn-out als “Bore-out”, das Ausgebranntsein vor Langeweile. Wissenschaftler wie Matthias Burisch, Psychologie-Professor an der Universität Hamburg, halten allerdings nicht sonderlich viel von dem neuen Schlagwort. Burisch findet es zu diffus; er spricht eher von Sinnkrisen und fehlender Passgenauigkeit.

“Der Begriff Bore-out hat sicher etwas mit Zeitgeist zu tun. Aber es ist nicht nur ein modisches Schlagwort”, widerspricht Götz Mundle. Der Chefarzt hat Horst Großer nach seinem Zusammenbruch an der Oberbergklinik Schwarzwald behandelt. Seine Klinik betreut etwa 500 Patienten im Jahr – Burn-out-Opfer, Alkohol- und Tabletten-Abhängige, Depressive, Menschen mit Angst-Störungen. Viele Patienten sind Manager, Lehrer oder Ärzte. “Es gibt harte Studien, wonach im Schnitt ein bis zwei Stunden pro Arbeitstag nicht für Arbeit genutzt werden. Phänomene wie Sinnentleerung, Erschöpfung in der Arbeit, mangelnde Identifikation mit der Arbeit haben nicht zwangsläufig mit Überlastung zu tun. Oft kommt die Krise, wenn die Karriere als Selbstzweck nicht mehr trägt.”

Was ist schlecht an einer hohen Identifikation? Der Job ist alles. Auch wenn er nichts mehr ist

Einer von Mundles Patienten war Top-Manager in einem Großunternehmen, unmittelbar unter der Vorstandsebene. Nach einer Fusion hatte er keine echte Funktion mehr. “Der hatte am Ende Depressionen bis hin zu Suizidgedanken”, berichtet der Arzt. “Ihm wurden immer wieder Projekte in Aussicht gestellt, die er dann immer wieder nicht bekommen hat. Er war mit Pseudo-Aufgaben beschäftigt, bei denen es völlig egal war, bis wann und ob überhaupt er sie abarbeitet. Das war ein Prozess von einem halben, einem ganzen Jahr. Er spürte, er wird hier nicht mehr gebraucht. Das hat für ihn selbst, innerlich, eine massive Entwertung bedeutet.” Ein anderer Patient aus dem Management musste bei Umstrukturierungen in einem großen Konzern immer wieder den Personalabbau managen. Betriebswirtschaftlich war das notwendig, menschlich war es für ihn ein Problem. Weil er sich wie viele Menschen in Hochleistungs-Berufen stark mit der Arbeit identifizierte, konnte er irgendwann nicht mehr zwischen sich selbst und seiner Funktion unterscheiden. “Psychotherapie setzt dort an”, sagt Mundle. “Es geht darum, eine Trennung zwischen persönlicher innerer Anerkennung und beruflichen Notwendigkeiten herzustellen. Diese Trennung ist notwendig, um eine innere Klarheit zu haben. Es wird zum Problem, wenn der Einzelne erwartet, dass seine persönliche Sinngebung allein durch den Beruf stattfindet. Der Betreffende muss die Fähigkeit entwickeln, in sich hineinzuschauen, auf seine Gefühle zu hören. Gerade bei Hochqualifizierten in verantwortlichen Positionen sind diese Fähigkeiten nicht gut entwickelt.”

Horst Großer, der unglückliche Manager aus dem Dax-Konzern, brauchte einen seelischen Zusammenbruch, um wieder auf sein Gefühl zu hören. “Ohne diesen Zusammenbruch wäre das endlos weitergegangen. Es ging mir einfach immer schlechter, aber ich habe mich dem nie wirklich gestellt. Eigentlich kann ich mich bei meinem Zusammenbruch dafür bedanken, dass ich mein Leben jetzt neu sortieren kann.”

Was er sich für sein Leben wünscht, ist keine romantische Aussteiger-Fantasie, sondern etwas sehr Konkretes. Großer wünscht sich, in einem Unternehmen zu arbeiten, in dem sich seine Leistung für ihn selbst wieder lohnt, nicht nur materiell. Am liebsten wäre er bei einem gut geführten Mittelständler, bei dem “die Arbeit einen Sinn und ein Ziel hat. Wenn es dem Unternehmen nicht gut geht, kann es auch den Mitarbeitern nicht gut gehen. Und umgekehrt geht es der Firma gut, wenn viel geleistet wird.”

Eine übersichtliche Welt mit klaren und fairen Relationen zwischen Leistung und Erfolg. Es klingt fast wie der Wunsch nach einer kapitalistischen Utopie. –

Zitat verfügbar unter : http://www.brandeins.de/archiv/magazin/wieder-was-geschafft/artikel/der-toedliche-cocktail.html [Datum des Zugriffs: 28.11.09]

Soziale Anerkennung

Anerkennung – Grundlage für soziale Orientierung in Organisationen

Anerkennung ist ein zentrales Element sozialer Gemeinschaften so wie es auch Organisationen und Betriebe sind. Sie tragen maßgeblich dazu bei, dass konsistente leistungsfähige Gemeinschaften überhaupt erst entstehen und überdauern können. Gerade unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit (Sustainability), welcher aktuell als zentraler Gedanke für ökonomisch verantwortliches Agieren seine Renaissance erlebt, ist ein differenzierter Blick auf dieses Thema notwendig. Soziale Systeme sind in ihrer Natur hierarchisch geprägt. Das bezieht sich auf einen technokratisch funktionalen Bereich und weiters auf den persönlichen Beziehungsbereich allgemeiner Natur.

In Bezug auf den formalen Aspekt ist meist ein klares Bild gegeben. Beginnend mit der Betriebsleitung bis hin zu MitarbeiterInnen welche die primäre Leistung der Unternehmung erbringen (Dienstleistung, Produktion etc.), sind Aufgaben und Verantwortlichkeiten mit den entsprechenden Positionen verbunden.

Ein Ordnungsprinzip dabei lautet, – welchen Beitrag leistet ein Mitglied einer Organisation für das Gedeihen dieser. Die Anerkennung dieser Gegebenheiten ist für das Funktionieren und Überleben einer Organisation von primärer Bedeutung und Verstöße dagegen haben entsprechende Konsequenzen. Dies kann bedeuten, dass disziplinäre Sanktionen erfolgen, die bis zum Ausschluss reichen können oder die Organisation entwickelt dysfunktionale Strukturen.

A) Die soziale Orientierung einer Unternehmung ist auf das Funktionieren dieser ausgerichtet und beruht auf wechselseitiger Anerkennung positionsbezogener Aufgaben und Verantwortlichkeiten der jeweiligen FunktionsträgerInnen.

Ganz unabhängig von der funktionalen Ordnung kann der Beitrag der einzelnen Organisationsmitglieder für das gute Funktionieren des Betriebes selbst sein. Der geleistete Einsatz wird zwar über entsprechende Gehalts- bzw. Entlohnungssysteme ausgeglichen, neben dem monetären Bereich gibt es aber Leistungen die nicht in Geld abgegolten werden bzw. abgegolten werden können. Diese oft auch ideellen Leistungen der MitarbeiterInnen sind jedoch entsprechend zu würdigen und somit anzuerkennen. Daraus entsteht ein weiterer Grundsatz an dem sich Anerkennung im beruflichen Umfeld orientiert:

B) Der Einsatz für das Ganze (Loyalität, Krisenmanagement, Sorgfalt, Notfälle, Überbrückung von Engpässen …) geht nicht zwingend im Gleichklang mit der funktionalen Position und schafft so ein eigenes Ordnungsprinzip. Die wechselseitige Anerkennung dieser Leistungen stabilisiert die soziale Struktur einer Organisation und macht sie auf Sicht leistungs- und wettbewerbsfähig.

Den beiden Punkten, Anerkennung funktionaler Gegebenheiten und Anerkennung für das Ganze folgt das Kriterium der Betriebszugehörigkeit. Die Dauer der Zugehörigkeit zu einer Organisation ist ein Verdienst an sich, insbesondere im Hinblick auf die in einem solchen Zeitabschnitt für die Unternehmung erbrachten Leistungen.

C) Anerkennung der zeitlichen Zugehörigkeit zu einer Organisation.

Aus der Sicht einer Organisation bzw. Unternehmung ist dann in Folge noch ein vierter Punkt von Belang. Dies betrifft den Rang im Sinne von Lebenserfahrung. Das heißt die/der Ältere geht vor der/dem Jüngern. Die Würdigung und Anerkennung des Lebensalters ist somit der vierte Bereich im Rahmen organisationaler sozialer Ordnungsprinzipien:

D) Die/der an Lebensjahren Ältere hat ihren/seinen Rang vor der/dem Jüngeren.

Umgekehrt ist gemäß diesem Grundsatz aber auch abzuleiten, dass die Älteren Verantwortung für die Jüngeren tragen.

Im allgemeinen Lebensbezug, abseits der betrieblichen Gegebenheiten, ist die hierarchische Abfolge dieser Grundsätze meist umgekehrt, im Kontext von Organisationen sind sie aber in dieser hierarchischen Struktur zu beachten. Anzumerken ist, dass jeweils alle vier Bereiche relevant sind und die Realität im Arbeitsumfeld beeinflussen. Diese vier Anerkennungsprinzipien sind für das gute Überleben einer Organisation Voraussetzung. Sie fördern das Commitment und die Tragfähigkeit der sozialen Strukturen.

Wenn Sie wissen möchten, wie es um das Thema soziale Anerkennung in ihrer Organisation bestellt ist, dann reflektieren Sie zu folgenden Fragen:

- Ist klar gestellt, wer, wann, wo und wofür zuständig ist (von ganz oben bis nach ganz unten, oder umgekehrt)?

- Wird diese Zuständigkeit und die damit verknüpfte Verantwortung auch wahrgenommen?

- Wer leitet wo, wann und wen?

- Wie werden Verdienste wahrgenommen und gewürdigt – über alle Ebenen hinweg?

- Wie wird Anerkennung gelebt – über alle Ebenen hinweg?

- Wie werden die Punkte A – D berücksichtigt und gelebt, wenn eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter aus dem System ausgeschlossen wird (z.B. durch Entlassung, Kündigung, Pensionierung, …)

- Darf um jemanden getrauert werden?

- Wer gehört zur Organisation und wer nicht?

- Wie gestalten sich offizielle und inoffizielle Rangordnungen?

- Wer hat das Sagen (formal/rechtlich versus informell/verdeckt)?

- Wie werden Nachfolgen geregelt?

- Wer ist wem gegenüber loyal?

- Wer hat was in den Betrieb eingebracht?

- Wer fühlt sich wem gegenüber verpflichtet?

- Werden die Leitungspersonen hinreichend gewürdigt?

- Wo und wofür werden Sündenböcke gesucht?

- Wie und an wen wird welcher Erfolg (ideell versus materiell) verteilt?

- Welchen Platz nehmen die Kunden ein?

© 2009 Mag. Josef Eisner

Selbstanerkennung

Selbstanerkennung

Anerkennung erfüllt auf unterschiedlichen Ebenen funktionale Aufgaben. Im vorangegangenen Artikel wurde dabei Selbstanerkennung und soziale Anerkennung angesprochen. So gesehen hat Anerkennung eine funktionale Aufgabe bei der Aufrechterhaltung eines konstanten und kraftvollen ICH’s und andererseits hilft sie bei der Gestaltung und funktionalen Aufrechterhaltung sozialer Räume. Im Kontext von Organisationen sind dies, wie bereits andernorts angesprochen, wichtige Elemente für produktive Sozialstrukturen in Organisationen. Hier soll nun auf das Moment der Selbstanerkennung etwas detaillierter eingegangen werden.

Was unter Selbstanerkennung zu verstehen ist kann mitunter mit folgendem Zitat verdeutlicht werden. Eine bedeutende amerikanische Psychologin und Therapeutin sagte dazu häufig, „lobe dich selbst auch wenn andere dich loben!“ In dieser schlichten und doch kraftvollen Aussage stecken zwei Elmente des Anerkennungs-Selbstmanagement: a) Anerkennen, dass andere einen ‚gut’ finden oder zumindest ‚erkennen’ was ist und dieses auch zum Ausdruck bringen; und b) sich selbst zugestehen, dass man wertvoll ist und/oder Wertvolles leistet, unabhängig davon ob Lob/Anerkennung von anderen geäußert wird. Erst wenn ich als Person der sozialen Anerkennung auch ein angemessenes Maß an Selbstanerkennung beistellen kann kommt das ICH in Balance. Im Rahmen der Gestaltung organisationaler Rahmenbedingungen können beide Elemente mit unterschiedlichen Instrumenten gefördert werden.

Bleiben wir aber für dieses Mal bei der individuellen Seite, dann kann Selbstanerkennung Folgendes heißen:

- Erkennen, dass ICH trotz des mancherorts deutlich spürbaren Konformitätsdrucks eine einmalige Person bin und das was ICH hervorbringe authentisch mein Eigenes ist.

- Erkennen, dass meine Erfolge und mir Missglücktes zu mir gehören, inklusive aller darin liegenden Lernmöglichkeiten.

- Erkennen, dass mir Ressourcen zur Verfügung stehen mit denen ich mich in einer angemessenen Weise durchsetzen und behaupten kann.

- Erkennen, dass trotz äußerer Zwänge Spielraum für eine eigene Wahl und selbstbestimmte Entscheidungen gegeben ist.

In angemessener Art und Weise Eigenlob zu üben ist ebenso ein fundamentaler Punkt beim Zubilligen von Selbstanerkennung. Wenn also irgendwo im Hinterkopf noch so ein Satz aktiv ist wie „Eigenlob stinkt“ o.ä., dann sollte man sich diesem einmal kritisch nähern. Wie aus der Transaktionsanalyse hinlänglich bekannt ist, sind es fünf Grundhaltungen die daran beteiligt sind, dass das mit der Selbstanerkennung oft nicht so gut funktioniert wie es für einen selbst günstig und förderlich wäre. Zusammengefasst handelt es sich dabei um Aussagen wie ‚Sei perfekt!’, ‚Gefalle anderen!’, ‚Sei stark (tapfer usw.)!’, ‚Streng dich an!’ und ‚Beeil dich!’. Ohne ‚das Kind mit dem Bade auszuschütten’ zu wollen und zu behaupten diese Punkte hätten nicht zu gegebener Zeit auch ihren Sinn, ist Folgendes anzunehmen; Für ein hilfreiches und förderliches Selbstanerkennungsverhalten sind mitunter folgende Sätze und Haltungen hilfreich:

- Ich bin gut genug so wie ich bin, auch wenn ich das eine oder andere noch anders oder besser können oder machen will.

- Ich gefalle mir selbst, auch wenn ich mich um andere bemühe.

- Ich bin offen und drücke meine Wünsche klar aus, auch wenn ich aufmerksam für die Wünsche und Bedürfnisse anderer bin.

- Ich tue die Dinge und Aufgaben so wie ich sie kann, bin aber zu gegebener Zeit offen für Verbesserungen.

- Ich nehme mir für meine Angelegenheiten und Aufgaben angemessen Zeit, respektiere aber, dass Zeit ein bemessenes Gut ist und gehe damit bewusst um.

© 2009 Mag. Josef Eisner

Ein neues Thema – 40_vorwaerts

Primäre Anerkennung

Anerkennung und Grundbedürfnisse

Anerkennen, so wird im Meyers Lexikon u.a. ausgeführt bedeutet bestimmte Tatsachen gegen sich gelten lassen. Wobei dieses gegen sich gelten lassen in dem Sinne von ‚etwas gut heißen’ interpretiert werden kann (lt. Etymologischen WB). Auf grundlegender Ebene ist das Anerkennen ein Anerkennen des Anspruches auf Raum und Zeit. Das soziale Eingebunden sein basiert genau auf diesen Grundlagen und damit verbunden ist auch das Zuerkennen eines Anspruches auf Güter und Ressourcen. Anders ausgedrückt, jeder hat Anrecht auf die Dinge die für eine gedeihliche (Co-)Existenz Voraussetzung sind. Damit stehen natürlich auch Konzepte aus der Motivforschung in Zusammenhang wie z.B. Grundbedürfnisse (Alderfer), Hygienefaktoren (Herzberg), physiologische-, Sicherheits-, und Zugehörigkeitsbedürfnisse (Maslow). Auf betrieblicher Ebene bzw. im Rahmen von Organisationen trifft dies auf die Struktur der zugebilligten räumlichen Bedingungen zu, die den MitarbeiterInnen für die Ausübung ihrer Tätigkeit zur Verfügung stehen sowie auf die Struktur der (Arbeits-)Zeit. Die dritte Komponente betrifft die Vergütungsstrukturen. Prinzipiell ist davon auszugehen, dass den Bedingungen auf materieller Ebene genüge getan wird. Die Frage aber bleibt, ob die Erfüllung notwendiger Bedingungen auch hinreichend für eine möglichst effektive und effiziente Arbeitskultur ist. Die Erfahrung würde dies widerlegen. Der Kern dabei ist, dass Anerkennung nur dann erlebt wird, wenn der Anspruch mit der grundsätzlichen Haltung konsistent ist. Diese Konsistenzbedingungen zu prüfen, ggf. Haltungen zu revidieren, kann für langfristig angelegte Konzepte organisationaler Grundlagen als förderlich eingeschätzt werden.

Beispielhaft skizziert kann es bei dem oben ausgeführten um Folgendes gehen: Ist die Gestaltung des Arbeitsplatzes an Mindestanforderungen orientiert ohne die situativen und idividuellen Bedürfnisse wirklich zu berücksichtigen, oder werden vorhandene zufriedenstellende Arbeitsbedingungen subtil als Anlass für Vorhaltungen genutzt oder als ‚Faustpfand’ bei der Aushandlung anderer Anliegen verwendet? Wird bei Arbeitszeitbedingungen das eigentlich intendierte Konzept unterwandert? Dies geschiet u.U. so, dass ein ausgehandeltes und explizit vereinbartes Arbeitszeitmodell dann von Leitungspersonen unter Einsatz subversiven Missbrauchs ihrer Power unterwandert wird (Motto: …das haben wir immer anders gemacht, und der Chef bin ich). Und auf Vergütungsebene kommt es manchmal vor, dass seitens der Leitung offen oder verdeckt deutlich gemacht wird, dass ‚die da’ ohnedies mehr als genug bekommen.

© 2009 Mag. Josef Eisner

Anerkennung vs. perfekte Systeme

Aus: Personal Nr.12 vom 01.12.1996, Seite 652; Autor: Gerhard Grassl, München

Personalbeurteilung – Die Anerkennung ist wichtiger als perfekte Systeme

Überall, wo Menschen zusammen sind, wird be-, ge- und verurteilt. Urteilen (und damit irren) ist menschlich. Es wird verglichen zwischen Vorgänger und Nachfolger, bei Austritten und Versetzungen. Man (?) stellt fest, daß es eben Mitarbeiter gibt, die schnellere, bessere, termingerechtere Arbeitsergebnisse bieten, die hilfsbereiter, freundlicher, aufgeschlossener, kompetenter sind als andere. “Man”, das sind die Kolleg(inn)en, die Mitarbeiter(innen), Chef(in) und insbesondere alle in- und externen “Kund(inn)en”, die im weitesten Sinne Nutznießer der Arbeitsleistung des einzelnen oder einer Gruppe sind. Auch ganze Abteilungen haben früher oder später ein ganz spezifisches Leistungs-Image. Ein einmal gewachsenes (Vor- )Urteil lastet dann wie ein dokumentensicherer Stempel auf den Betroffenen und ist nur schwer zu korrigieren.

Aktionismus der 70er Jahre

In den 70er Jahren herrschte die Vorstellung, daß Leistung objektiv meßbar, zumindest aber meßbar und vergleichbar zu machen sei. Gewerkschafter sprechen gern von der Notwendigkeit, Gerechtigkeit herzustellen und der Willkür der Vorgesetzten Einhalt zu gebieten. Emsig wurden Beurteilungsbogen entwickelt mit einheitlichen oder auch wählbaren (!) Beurteilungskriterien mit einheitlicher oder auch wählbarer (!) Gewichtung, mit einheitlichen Beurteilungsstufen (= Noten). Ein einheitlicher Maßstab wurde vorgegeben in Gestalt eines unbedingt einzuhaltenen Durchschnittswerts und der Glocke von Gauß hinsichtlich der Verteilungshäufigkeit. Die Chefs wurden durch einheitliche Trainings diszipliniert und eingeschworen. Als besonders fortschrittlich galt die “Vernetzung” mit anderen Systemen, insbesondere eine Leistungszulage in Prozent des laufenden Grundentgelts, die unmittelbar aus der Beurteilung folgt. Begeistert machten sich die Chefs ans Kreuzchenmachen. Ernüchterung erlebten sie, als die Personalabteilung sich anmaßte, ihre Ergebnisse zu korrigieren und die Vorgaben (siehe vorstehend!) einforderte.

Faustdick kam es beim Beurteilungsgespräch auf die Frage, aufgrund welcher Vorkommnisse der Chef denn gerade diese Beurteilungsstufe richtig fände. Es fehlten nämlich (Gott sei Dank!) lückenlose Aufzeichnungen über die Leistungen an 365 Tagen. Wenn der Chef dann sagte (tausendmal geschehen): “Ich hätte Sie ja besser gesehen, aber die Personalabteilung …” dann wares um die Glaubwürdigkeit der ganzen Aktion geschehen.

Auf der ANALYTIK ’96 der Hamburger Unternehmensberatung CONSULECTRA (vgl. Kiefer, in: PERSONAL 96/216) waren sich die Profis wieder einmal einig: die negativen Erfahrungen mit Beurteilungssystemen überwiegen!

Warum wird die systematische Leistungsbeurteilung abgelehnt? Selbst wenn beim (unbedingt notwendigen) Training der Beurteiler keine Fehler gemacht worden sind, so stellt sich eher früher als später ein deutlicher Ermüdungseffekt bei allen Beteiligten ein, bei den Beurteilern, den Beurteilten und sogar bei den koordinierenden Stellen. Gründe dafür sind:

1. Der Mensch wurde übersehen

Absender und Adressat der Beurteilung sind Menschen mit all ihren Ängsten, Interessen, Bedürfnissen und Erwartungen. Beiden ist an ihrem Image, ein guter Beurteiler/leistungsstarker Mitarbeiter (Ehrensache) zu sein, gelegen. Jeder Mensch ist ein Original und will in dieser seiner Einmaligkeit akzeptiert, respektiert, ja sogar gefördert werden. Vor allem aber will er nicht verletzt werden! Ich habe immer wieder erlebt, daß sich Mitarbeiter an ein massives Kritikgespräch nicht mehr erinnern konnten (Verdrängung). Zum Glück ist heute eine Zeit angebrochen, in der die Gefühlsseite des Menschen als entscheidend für die menschlichen Beziehungen anerkannt wird. Mit ein paar Beurteilungskriterien (vielleicht auch noch willkürlich ausgewählten) und einigen Noten läßt sich die menschliche Persönlichkeit mit ihrer individuellen Werteskala nicht annähernd erfassen. Das gilt auch für die Arbeitsleistung, die der Mitarbeiter vor dem Hintergrund seines persönlichen Potentials und seiner momentanen Lebenssituation erbringt.

2. Der Objektivierungswahn

Bei allen Bemühungen um eine Versachlichung des Beurteilungsvorganges durch Hilfsmittel ist und bleibt jede Beurteilung ein subjektiver Akt: Mit dieser sich langsam durchsetzenden Erkenntnis findet der “Objektivierungswahn, die Zuflucht in scheinobjektive Prozeduren” (Peter Derschka, Management Wissen 8/89) mehr und mehr ein Ende. Der Augsburger Psychologieprofessor Oswald Neuberger charakterisiert Beurteilungssysteme als “rituelle Täuschung bzw. Selbsttäuschung”.

3. Nicht auf die Vergangenheit, auf die Zukunft kommt es an

Eine sinnvolle Beurteilung zielt auf eine Verbesserung der künftigen Arbeitsergebnisse, der künftigen Qualifikation und vor allem auf das Erkennen und Ausschöpfen des vorhandenen Potentials. Leistungshemmende Barrieren sollen dabei gemeinsam erkannt und beseitigt werden. In der Vergangenheit gezeigte Leistungen können allenfalls als Anknüpfungspunkte, als Anschauungsmaterial für konkrete Verbesserungsmaßnahmen hilfreich sein. Noten – wie in der Schule (für unterbliebene Wissensaufnahme = “Vorrücken gefährdet”) sind im Betrieb fehl am Platz – ausgenommen Disziplinarmaßnahmen oder verhaltensbedingte Kündigung. Was aber ist Gegenstand der meisten Beurteilungssysteme? Die im vergangenen Jahreszeitraum erbrachten Leistungen. Häufig führen sie auch noch zu Leistungszulagen für alle Ewigkeit, egal, welche Leistungen der Mitarbeiter künftig erbringt.

4. Scheingenauigkeit durch analytische Beurteilung

In aller Regel sind Beurteilungssysteme überfrachtet mit einer Vielzahl von Beurteilungskriterien – in dem Streben nach Perfektion, um nur ja keine Leistungsfacette zu übersehen. Es kommt zu Überschneidungen und damit zu Doppelbewertungen. Es hat sich außerdem gezeigt, daß Beurteiler ihre mehr intuitiv summarische Leistungseinschätzung gezwungenermaßen auf die vorgesehenen Kriterien willkürlich verteilen. Zu viele Beurteilungsstufen (= Noten) überfordern den Beurteiler. Egal, ob 9, 7 oder 5 Stufen zur Verfügung stehen, konzentrieren sich die tatsächlich verwendeten Stufen zu 90 % auf 3 Stufen!

5. Die unverstandene relative Beurteilung

Beurteilung ist in doppelter Hinsicht relativ: Zum einen werden die Anforderungen, Ziele und Aufgaben mit den Ergebnissen verglichen (vgl. Abb. 1), zum anderen erfolgt ein Vergleich mit vergleichbaren Mitarbeitern. Dieser doppelte Vergleich bedingt Konsequenzen, die ohne ausreichende Aufklärung aller Beteiligten, vor allem der Beurteilten, unverstanden bleiben müssen und zu Enttäuschung und schädlicher Rivalität führen können. So erbringt beispielsweise ein Mitarbeiter bei gleichgebliebener Aufgabenstellung eindeutig bessere Leistungen als im Vergleichszeitraum. Sein Beurteilungswert aber bleibt unverändert oder verschlechterte sich sogar, weil seine Kollegen noch besser waren. Muß nämlich der Durchschnittswert der Gruppe gleich bleiben, ergibt sich dieser Effekt zwangsläufig! In einem anderen Fall mußte die personelle Kapazität aufgrund von Kosteneinsparungen verringert werden. Auf die wenigen noch verbliebenen Kollegen entfielen jeweils mehr und meist auch schwierigere Aufgaben. Bei der Beurteilung bleibt jedoch trotz erhöhter Leistungen der Beurteilungswert konstant. Außerdem wird von Mitarbeitern in höherer Einstufung (Tarifgruppe) für denselben Beurteilungswert mehr Leistung verlangt als von Vergleichspersonen in niedrigerer Einstufung.

6. Koppelung Beurteilungswert und Leistungszulagen

Die unmittelbare “Vernetzung” von Beurteilung und Entgelt führt zu unbefriedigenden Ergebnissen:

- Künftige Leistungszuschläge basieren (meist für alle Ewigkeit) auf Vergangenheitsleistungen (vgl. vorstehend Punkt 3).

- Die unter Punkt 5 beschriebene relative (= vergleichende) Beurteilung führt zu nicht verständlich zu machenden Schwankungen des Entgelts.

- Leistungszulagen als fester Bestandteil des laufenden Entgelts werden als Besitzstand betrachtet. Die rechtliche Möglichkeit einer Kürzung bleibt meist Theorie.

- Um Absenkungen der Leistungszulagen für die Mitarbeiter zu vermeiden, manipulieren Chefs die Beurteilung so, daß die Zulagen unverändert bleiben. Die Beurteilung wird sozusagen “von hinten” aufgerollt, um den Mitarbeitern nicht weh tun zu müssen.

7. Inflation durch alljährliche Routine

Chefs neigen dazu, gleichbleibend gute Leistungen immer besser zu beurteilen. Sie genieren sich, dem Mitarbeiter gegenüber jedes Jahr sagen zu müssen: “Gut, aber auch nicht besser!” “Die Massenflucht der Vorgesetzten in den oberen und Spitzenbereich der Beurteilungsskala war dauerhaft nicht aufzuhalten” (Helmut Kremer, Fa. Siemens, in: Management Wissen 8/89). Zahlreiche Firmen der bayerischen Metallindustrie sind deshalb dazu übergegangen, die jährliche Aktion auszusetzen und allen Mitarbeitern die gleichen tariflichen Leistungszulagen auf hohem Niveau zu zahlen!

8. Unzeitgemäße Kriterien gefährden den Unternehmenserfolg

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt München, Friedel Schreyögg, machte unlängst bei einem Arbeitsmarktgespräch darauf aufmerksam, daß das “Durchsetzungsvermögen” nach wie vor als wichtigstes Anforderungsprofil und Beurteilungskriterium von Führungskräften angesehen und damit das “Klischee des starken Mannes zum Denkmal” erhoben wird. Der Chefin/ dem Chef von heute und morgen würde dagegen die Eigenschaft eines sensiblen Moderators/Beraters/Coach besser stehen! Die Leistung der Gruppe rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt, der individuelle Leistungsbeitrag orientiert sich am Bedürfnis der Gruppe. Galt früher die Mengenleistung in den Fabriken (Akkordlohn) als wichtigstes Ergebnis, so ist an ihre Stelle längst die vom Kunden gewünschte Qualität, Termintreue sowie der Service getreten. Wer das nicht rechtzeitig erkannt hatte, den bestrafte der Markt. Diesen Veränderungen sind aber bisher die wenigsten Beurteilungssysteme gefolgt.

9. Der Drang zur Mitte

Bei alljährlich sich wiederholender Beurteilung ergibt sich unaufhaltsam eine Konzentration zum Mittelwert (allenfalls durch Inflation nach oben verschoben). Das hat drei Gründe:

- Dauerhaft “schlechte” Mitarbeiter werden versetzt, entlassen.

- Topleute werden so lange befördert und mit höherwertigeren Aufgaben betraut, bis sie – im Vergleich zu ihresgleichen – ebenfalls zur Mitte wandern.

- Chefs haben häufig nicht den Mut, dauerhaft Extremwerte “zu verkaufen”: untere Extremwerte nicht dem betroffenen Mitarbeiter, obere Extremwerte nicht den Kollegen oder der koordinierenden Stelle.

Die Beurteilungswerte aller Mitarbeiter unterscheiden sich früher oder später nur noch durch Kommawerte. Lohnt sich dann das aufwendige Verfahren noch?

10. Das alljährliche Beurteilungsgespräch erstarrt

Haben Sie schon einmal zehn Jahre lang vor dem Hintergrund eines gleichbleibenden Systems dieselben Mitarbeiter beurteilen müssen? Ich garantiere Ihnen, daß Sie über ganz andere Dinge (nämlich wichtigere) reden als über die “Erfüllung ihrer Anforderungen” beim Kriterium “Arbeitsmenge”! Wir sind auf dem richtigen Weg Personalpolitik mit all ihren Instrumenten folgt dem Zeitgeist. Diskussionen und die Literatur zeigen eindrucksvoll, wie der Wertewandel in den Betrieben durchschlägt:

- Visionen 2000, 2005, 2010 …,

- Denken in Prozessen statt in funktionalen Organisationen mit absoluter Kundenorientierung (Kunde ist dabei auch der Kollege),

- Dezentralisierung,

- Internationalisierung mit joint ventures, Fusionen, Betriebsübergängen,

- Hierarchieabbau mit weitgehender Befugnisdelegation,

- Beurteilung von unten nach oben,

- Zielvereinbarungen,

- Gruppenarbeit,

- KVP sowie

- Feedback und Gesprächskultur nach allen Seiten.

Die Veränderungen zeigen sich ebenfalls in einem Wandel der Begriffe (vgl. Abb. 2). Auch das Beurteilungswesen hat sich dementsprechend gewandelt und wird es weiterhin tun müssen.

Wie wichtig ist eine Vergütung nach Leistung?

Nicht erst seit Reinhard K. Sprengers Bestseller “Mythos Motivation” wissen wir, daß das eigentlich Motivierende die Arbeit selbst ist. Die Aufgaben, besser die Ziele müssen klar und der Entscheidungsrahmen angemessen groß sein. Der “Operateur” muß den Sinn seiner Arbeit und alle die in- und externen Nutznießer seiner Arbeitsergebnisse und Dienstleistungen kennen und mit ihnen möglichst unmittelbar kommunizieren können. Er muß sich mit seiner Arbeit identifizieren, auf seine Ergebnisse stolz sein können. (Paradebeispiel: Mülltonnenleerer wird zum Umwelt-/Entsorgungsspezialisten!) Sorgt dann der Chef für das Drumherum (Arbeitsbedingungen, realistische Zielvereinbarungen, spontanes, positives Feedback mit Anerkennung und – wo nötig – konstruktive Kritik, vgl. Abb. 3), so läuft das meiste fast von selbst.

Doch halt! Welche Rolle spielt dabei die leistungsorientierte Vergütung? Ich meine – hoffentlich enttäusche ich Sie nicht – eine relativ (gegenüber dem oben Gesagten) geringe! Die “richtige” Arbeit, die Spaß macht, die netten Kollegen, der faire Chef, die erfolgreiche Firma mit sicherem Arbeitsplatz rangieren bei der alljährlichen Meinungsbefragung – wenn auch mit wechselndem Stellenwert – in der Regel weiter oben als die Bezahlung. Aber – und das weiß jeder aus eigener Erfahrung – ein “Extra” als materiell sichtbare Anerkennung für eine besondere Leistung ist – auch bei höheren Einkommensklassen – ein ergänzender Anreiz.

Wie sieht ein modernes Beurteilungswesen aus?

1. Vermeiden Sie “Systeme”!

Warum? Das entnehmen Sie bitte den vorgenannten 10 Gründen. Wenn Sie aber ein System möchten, so muß es einfach sein, damit es von allen Beteiligten verstanden und akzeptiert werden kann. Der Ablauf soll unbürokratisch sein. Konzentrieren Sie sich auf wenige zeitgemäße Kernkriterien, wobei “Qualität” und “soziale Kompetenz” nicht fehlen sollten. Verzichten Sie auf wählbare Kriterien und Gewichtungen, Sie komplizieren das Verfahren und der Beurteiler setzt sich dem Vorwurf der Manipulation aus. Die Beurteilungsstufen müssen positiv “verkaufbar” sein (vgl. Abb. 4), dann können Sie auch auf die lästigen Vorgaben verzichten. Die Notenskala sollte gerade sein, um den Drang zur Mitte aufzulösen.

2. Keine unmittelbare Verknüpfung mit Leistungszulagen

Bei einer Verknüpfung zahlen Sie für eine (vielleicht einmalige, zufällige) Leistung der Vergangenheit und schaffen kostspielige Besitzstände.

3. Management by Objectives (MbO)

Führen Sie mit Zielvereinbarungen, nicht mit Zielsetzungen. Es gibt derzeit kein bewährteres und erfolgreicheres Instrument für eine klare Aufgabenstellung hinsichtlich:

- Routinezielen,

- Verbesserungszielen (auch hinsichtlich der zwischenmenschlichen Beziehungen) sowie

- persönlichen Entwicklungszielen.

Sie zwingen alle zum fortwährenden Gespräch und helfen, Kommunikationsprobleme zu vermeiden. Zielvereinbarungen können auch mit Gruppen geschlossen werden. Das Führen mit Zielvereinbarungen schafft mit der Zeit von selbst die Feedback- und Gesprächskultur, die alle Beurteilungssysteme überflüssig macht.

4. Variable Einmalzahlungen

Honorieren Sie herausragende Extra-Leistungen mit spontanen, einmaligen Extra-Honoraren als materiell sichtbare Anerkennung. Aber übertreiben Sie nicht, denn die Mißgunst der (vermeintlich) Leerausgegangenen kann das Klima vergiften. Mit Einmalzahlungen erhöhen Sie nicht das Entgeltniveau für alle Ewigkeit, schaffen keinen Dauerbesitzstand, sind immer wieder frei. Gelingt Ihnen die Anerkennung durch Gutscheine für Firmenprodukte, so können Sie und die Mitarbeiter Lohnsteuer und SV-Beiträge einsparen (derzeit bis 2.400,- DM/Jahr Freibetrag). Wenn Sie mit den Einmalzahlungen nicht gerade ein “System” verbinden, bleiben Sie in einer mitbestimmungsfreien Zone (° 87 Nr. 10/11, BetrVG). Das Budget ist in jedem Fall mitbestimmungsfrei.

Vor kurzem gelang mir – gemeinsam mit dem Betriebsrat – das Experiment einer Gruppenprämie. Für die erfolgreiche rechtzeitige Erledigung mehrerer größerer Projekte (Zielvereinbarungen) wurde einer Werkstatteinheit vorher eine attraktive Gruppenprämie ausgelobt. Die Summe verteilte die Gruppe selbst nach einem von ihr erarbeiteten Punktesystem. Berücksichtigung fanden dabei die Schwere der Arbeit sowie die zeitliche Inanspruchnahme des einzelnen (Mehrarbeit, Samstags-/Sonntags-/Feiertagseinsätze etc.).

Will man der Idee des Mitarbeiters als “Unternehmer im Unternehmen” Vorschub leisten, so ist eine jährliche Erfolgsbeteiligung in Abhängigkeit vom Geschäftsergebnis konsequent. Dies geschieht am besten in Form von Anteilsscheinen, um das Geld im Unternehmen zu lassen und die Bindung des Mitarbeiters an “sein” Unternehmen zu stärken.

5. Das Mitarbeiter-/Teamgespräch

Ein vorbereitetes und mit Bedacht geführtes Gespräch vermag jedes System mit Kriterien, Gewichten, Faktoren, Punkten und Werten vollständig zu ersetzen. Das “Korsett” engt nur ein. Das Gespräch erzeugt keine Konflikte, sondern löst sie. Gemeinsam (am besten mit allen Beteiligten) lassen sich Erfolge feiern, Hindernisse beseitigen, neue Ziele formulie- ren. Je mündiger (im wahrsten Wortsinn) die Beteiligten sind, desto elbstverständlicher wird das spontane, offene Gespräch. Als besonders erfolgreich auf diesem Weg haben sich regelmäßige Workshops erwiesen, die anfangs durch einen Neutralen, später durch den Team-Chef/ Gruppensprecher moderiert werden. Bei der Lösung der auftretenden Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich haben die meisten Chefs ihre Schwierigkeiten. Am liebsten wären sie dafür nicht zuständig. Geschult wurden sie nämlich nur für die Sachebene auf ihrem Sachgebiet kennen sie sich perfekt aus. Übersehen wird aber, daß doch die meisten (!) Sachprobleme auf versteckt dahinter lauernde emotionale, persönliche Differenzen zurückgehen.

Das 4- Augen-Gespräch

Einmal jährlich ist das Gespräch über die persönliche Arbeitszufriedenheit bei jedem Mitarbeiter fällig. Und warum nicht an dessen Geburtstag? (so praktiziert es Siemens-Personalkollege Bernhard O. Tauscher, München). Fragen stellen, zuhören und Stellung beziehen: Was gefällt Ihnen, was nicht, was ärgert Sie? Was möchten Sie geändert sehen? Welche Aufgaben würden Sie lieber abgeben (wohin?) und welche übernehmen (von wem)? Empfinden Sie Ihr Gehalt angemessen? Wohin möchten Sie sich entwickeln? Welche Ihrer Begabungen werden firmenseits nicht genutzt? Wo fühlen Sie sich überfordert? Welche Fortbildung würde Sie interessieren? Welche benötigen Sie dringend? Was erwarten Sie von mir?

Wichtigste Botschaft ist die An-Erkennung im Sinne von Akzeptieren des Mitarbeiters als Teil des Teams – mögen seine derzeitigen Beiträge noch so bescheiden sein. Das wird sich nämlich ändern! Erkennen Sie jeden positiven Leistungsbeitrag Ihres Mitarbeiters dankbar an, und sie werden ihn wachsen sehen. Geld – in welcher Form auch immer – ist lediglich Ausdruck der Anerkennung und vermag diese keinesfalls zu ersetzen!

Anerkennung

Anerkennung und ihr Platz in der Organisationsgestaltung

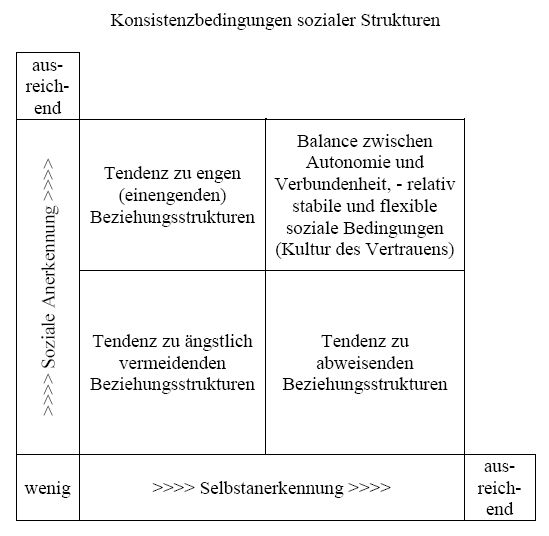

Anerkennung ist der Bindestoff unserer sozialen Strukturen. Der Mensch wäre ohne Bezogenheit als Kulturwesen nicht denkbar. Als solches ist er auf Anerkennung angewiesen. Zwei Formen von Anerkennung können mitunter grundlegend unterschieden werden – Selbstanerkennung und Anerkennung von außen. Wir nennen es in Folge soziale Anerkennung. Selbstanerkennung dient vor allem der Aufrechterhaltung von Autonomie und persönlicher Integrität. Soziale Anerkennung hingegen weist uns Bedeutung als Individuum im Ganzen zu und ermöglicht uns überlebensnotweniges Eingebundensein. Beide Formen von Anerkennung sind für die gedeihliche Existenz Einzelner als auch für die Gemeinschaft von grundlegender Bedeutung.

Selbstanerkennung und soziale Anerkennung bedienen sich unterschiedlicher Formen („Währungen“). Dies bezieht sich darauf, wie Anerkennung vermittelt werden kann. In den nächsten Monaten wird dazu in den hier erscheinenden Artikeln unter folgenden Überschriften Bezug genommen:

- Anerkennung als Grundlage der physischen und psychischen Existenz

- Selbstanerkennung als Notwenigkeit zur Aufrechterhaltung der persönlichen Autonomie

- Anerkennung als Grundlage für soziale Orientierung

- Anerkennung als Instrument für Manipulation und zur Steuerung sozialer Systeme

- (Nicht-) Anerkennung als (Generationen-) übergreifendes soziales Phänomen

An den Anfang der neuen Serie möchte ich einige grundlegende Gedanken zum Thema Anerkennung stellen. Die sozial-psychologische Komponente von Anerkennung ist ein zentrales Element für die Entwicklung von Personen und Gemeinschaften. Für die positive Entwicklung von Menschen ist es notwendig, dass sie die Erfahrung tragfähiger Beziehungen machen. Für Menschen soll es möglich sein die Erfahrung des grundsätzlichen Angenommenseins zu machen, abseits von Anforderungen und Leistung. Ein solches Angenommensein ist geprägt durch Akzeptanz, relative Sicherheit und die positive Grundhaltung einer zugewandten Person. Diese Kriterien von sozialen Bindungen sind nicht nur in jungen Jahren von Bedeutung, sondern die ganze Lebensspanne hinweg. Sie fördern Haltungen und Fähigkeiten die für den leistenden Menschen in Organisationen von hoher Bedeutung sind.

Nachgewiesener Maßen sind sich ausreichend anerkannt fühlende Menschen in Krisen belastbarer und erkennen solche oft als Notwendigkeit überfälliger Veränderungen. Weiters können solche Menschen Probleme nicht nur als Stress sondern auch als Herausforderung sehen, können auf Fähigkeiten und Stärken besser zugreifen und akzeptieren laufende Veränderungen als natürliche Bedingung des Lebens.

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass ein ausreichendes Maß an Anerkennung günstige Auswirkungen auf folgende Faktoren ausübt: [] Optimismus, [] Akzeptanz (von Tatsachen), [] Lösungsorientierung, [] Selbstwirksamkeit, [] Übernahme von Verantwortung, [] Netzwerkorientierung, [] Zukunftszugewandtheit.

© 2009 Mag. Josef Eisner