Artikel-Schlagworte: „Kompetenzen“

Funktion, Rolle und Position

Eine der meist gelesenen Seiten auf diem Blog ist die mit den Ausführungen zum Thema Funktion und Rolle. Da an dieser Stelle die Darlegungen zu diesem Thema eher knapp gehalten sind, soll das Konzept von Rolle, Funktion und Position hier noch einmal ergänzend veranschaulicht werden. Dies wird zuerst mit einem Beispiel getan, das verdeutlichen soll, wie im Realen Kontext eine Differenzierung zumachen ist und wie sich Rolle, Funktion und Position unterscheiden lassen. Aus gegebenem Anlass wird ein Beispiel aus der Welt des Fußballs herangezogen. Anschließend wird zusammenfassend aus theoretischer Sicht Bezug genommen und auf jeden Begriff (Funktion, Rolle, Position) speziell eingegangen.

Die Rolle im Kontext Fußball

Grundsätzlich wird beim Fußballspiel durch entsprechende Absprachen jedem Spieler eine entsprechende Funktion zugeordnet. Nehmen wir als Beispiel einen Mittelfeldspieler (Funktion). Mit dieser Funktion sind Aufgaben verbunden wie Spielaufbau, ggf. Unterstützung der Abwehr oder Mitwirkung im Sturm (Angriffsspiel). Um eine entsprechende Funktion überantwortet zu bekommen, wird der Spieler in der Regel eine Reihe von entsprechenden spielerischen Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen vorweisen können müssen.

In Bezug auf die Position kann in einem Mannschaftsspiel weitgehend von einer egalitären hierarchischen Strukturierung ausgegangen werden. Trotzdem können wir auch bei unserem Mittelfeldspieler eine Differenzierung in der Position finden. Der ist in unserem Beispiel zugleich auch der Mannschaftskapitän und somit formal von seinen Mannschaftskameraden herausgehoben. Auch auf informeller Ebene kann dies geschehen, oft spielen dabei Torleute eine herausragende Rolle in Form von persönlicher Autorität.

Betrachten wir nun den Mittelfeldspieler in seiner Rolle im Beziehungsfeld seiner Fußballmannschaft. Gemäß dem unten beschriebenen Konzept von Rolle sind für diesen Mittelfeldspieler drei Rollenformen relevant, mit denen er sein Handeln und Verhalten als Mannschaftskollege realisiert. Seine psychische und mentale Disposition, mit beeinflusst durch das soziale Umfeld, wird eine spezifische psychische Konfiguration im Sinne einer psyocho-logischen (-dramatischen) Rolle einnehmen. Dies kann eine sehr zielorientierte kämpferische Disposition sein oder in einem Gegenpol beschrieben eine defensive und umsichtig orientierte Haltung. Somatisch gesehen ist dieser Mittelfeldspieler ein Laufender, Stehender, Atmender oder auch Leidender usw. Seine soziale Rolle hingegen äußert sich als kooperativer, erfolgsorientierter Ich-bezogener, aggressiver kampfbetonter usw. Spieler. Idealer Weise bilden diese drei Rollenformen ein kongruentes Profil. Ist dies der Fall, kann von einem gut integrierten Rollenerleben ausgegangen werden. Dies heißt aber nicht zwingend, dass damit auch schon eine Stimmigkeit in Bezug auf funktionale und Positions-bezogene Erwartungen hergestellt ist.

Die Funktion

In metatheoretischen Abhandlungen zum Thema interaktiver Phänomene und Rolle (Schreyögg, 1992, S. 255-281; Wiswede, 1977, S. 100-107) wird Funktion nicht als explizites Konstrukt interaktiven Geschehens in sozialen Räumen beschrieben. Am ehesten wird dort Funktion erkennbar, wenn von normativen und institutionellen Rollencharakteristika die Rede ist. Eine explizite begriffliche Trennung unternimmt Thonhauser (2004), in dem er Funktion und Rolle als getrennte Elemente des semantischen Raums rollentheoretischer Begriffe anführt. Pechtl (1995, S. 202) versucht Funktion und Rolle mit einer definitorischen Differenzierung darzustellen. Dabei versteht Pechtl Funktion als „eine erworbene, verliehene, vereinbarte oder festgelegte Rahmenbedingung in einer sozialen Gemeinschaft, die an beidseitig abgesprochene Tätigkeiten gebunden ist“. Für eine Unterscheidung zwischen Funktion und Rolle spricht, dass funktionale Erwartungen in einem sozial/interaktiven Raum nicht an eine bestimmte Person im engeren Sinne gebunden sind. Eine Funktion kann von unterschiedlichen Personen wahrgenommen werden, wenn diese bereit und/oder verpflichtet sind die damit gekoppelten Aufgaben auszuführen (z.B. Schüler, Lehrer, Schulpsychologe, Leitung, Vorstand, Buchalter, Maurer, …). Als eine Variation sind dabei Funktionen anzusehen, die nicht gewechselt oder abgelegt werden können. Als solche sind z.B. die Funktion Vater, Mutter, Kind o.ä. zu zählen. Diese Funktionen als Differenzierungselemente der primären Sozialstrukturen bleiben über die Lebensspanne bestehen, auch wenn sie mit dem Laufe der Zeit und je nach Situation im Rahmen unterschiedlicher Rollenmuster wahrgenommen werden.

Rolle

Geht man nach obiger Darstellung davon aus, dass sich Funktionen auf das ‚was’ beziehen so fokussiert eine Rolle auf die Art und Weise ‚wie’ eine bestimmte Funktion ausgefüllt und gelebt wird. Die Rolle beschreibt den sozialen Vollzug des Individuums im sozialen Feld mit dessen Interaktionspartnern oder mit Dingen.

Ausgehend vom Träger der Rolle, hier der Mensch, ist anzunehmen, dass die gelebte Rolle durch psychische und somatische Einflüsse sowie soziale Handlungen selbst bestimmt wird.

In der psychodramatischen Rollentheorie wird dies in drei aktionalen Rollenformen repräsentiert. Dort werden psychosomatische, psychodramatische und soziodramatische Rollen (Hochreiter, 2004, S. 137; Petzold & Mathias, 1982, S. 210-215) unterschieden, welche zusammen das Rollenintegral bilden (Petzold & Mathias, 1982, S. 211).

Eine Rolle unterscheidet sich dahingehend, ob sie primär interaktionistisch betrachtet wird oder ob intrapsychische Aspekte in den Vordergrund rücken. Grundsätzlich werden alle drei oben zitierten Rollenformen aktiviert sein, die Frage allerdings ist, in welcher Intensität, Balance und Kongruenz dies jeweils der Fall ist.

Klassische soziale Rollen entstehen im interaktiven Geschehen zwischen Individuen und sind von wechselseitigen Erwartungen in Bezug auf Handlungen und Haltungen gekennzeichnet. Im theoretischen Konzept des symbolischen Interaktionismus (Mead, zit. n. Schreyögg, 1992, 256ff) ist dies vergleichbar mit externen (vermuteten) Rollenzuschreibungen die das soziale Ich prägen und welches dort als „me“ bezeichnet wird. Auf eine ähnliche Grundlage reflektiert auch die Definition von Rolle bei Pechtl (1995, S. 202) welche dieser als „ein eigenes oder durch Fremderwartung gewähltes Verhaltensmuster, das abgesprochen oder unabgesprochen in der sozialen Gemeinschaft ausgeübt wird“, beschreibt. Immer sind dabei sog. Zuschreibungsprozesse grundlegend (vgl. Schreyögg, 1992, S. 267f).

Wie schon angesprochen, stützt sich die soziale Rollenform individuell gesehen auf psychische und somatische Muster mit spezifischen Typologien, die wiederum als Rollenerleben interpretiert werden können. Stark ausgeprägte (intra-)psychische Rollen entstehen beispielsweise in einem Zustand starker Fokussiertheit beim Spiel in einem digital virtualisierten Raum (Computerspiel). Dabei wird ein bestimmtes psychisches Rollenmuster (oder mehrere), eingenommen. Dieses Rollengeschehen unterscheidet sich von Rollen im dreidimensionalen sozialen Erlebensraum durch die Qualität des Feedbacks und den meist ausgeprägten tranceähnlichen Zustand der virtuell interagierenden Person.

In der Rollentheorie des Psychodramas werden die psychodramatischen Rollenformen im Wesentlichen in zwei Kategorien aufgeteilt (vgl. Hochreiter, 2004, S. 137; Peetzhold & Mathias, 1982, S. 212). Einmal die Rollen der reinen Phantasiewelt wie z.B. Märchengestalten, Geister, Feen, etc.) und dann Rollen die imaginiert, quasi kognitiv repräsentativ realisiert werden (z.B. der Lehrer, ein(e) SpielgefährtIn, Vater, Mutter, etc.). Die Wurzel für die psychischen Rollenformen kann in dem was Mead (zit. n. Schreyögg, 1992, S. 261) als „I“ versteht gesehen werden. In diesem „I“ fokussieren sich psychische und psychologisierte somatische Bedürfnisse als Vitalkraft.

Somit bleibt noch ein kurzer Blick auf die somatischen Rollen. Sie bilden quasi die Verhaltenskontur des Organismus und sind als Kontaktgrenze zwischen psychischen und sozialen Rollenformen im Sinne eines eigenen geschlossenen Systems zu verstehen. Als solches wiederum organisiert es Austauschprozesse mit den beiden anderen Rollenformen. Zur Verdeutlichung somatischer Rollen kann exemplarisch genannt werden: Der/die Sitzende, dr/die Blickende, der/die Essende, der/die Schlafende, der/die Fühlende, usw.

Anmerkungen zum Konzept von Rolle:

Die Rolle selbst hat ihre eigene funktionale Logik. Die ihr in diesem Sinne anhaftende Funktion ist aber integraler Bestandteil der Rolle selbst und steht im Dienste der Erfüllung einer Funktion an sich (s.o.). Die Rolle hat damit ihre funktionalen Ausprägungen die für die Ausdifferenzierung des sozialen Systems als solches notwendig sind und, welche nicht zwingend mit dem funktionalen System bzw. der offiziellen Funktion in Übereinstimmung stehen müssen (Inkongruenz von Funktion und Rolle).

Position

Im Konzept von Dahrendorf (zit. n. Schreyögg, 1992, S. 260f) wird Rolle nicht von Position getrennt. Anders bei Mead (ebd.), der von idealen Dialogbedingungen ausgeht und so sein Rollenkonzept im herrschaftsfreien Raum situiert. Bei Wiswede (1977, S. 57-78) wird explizit von Rollenmacht gesprochen und begrifflich differenziert (Rolle/Position). Wiswede (ebd., S. 57) begründet mit fünf Argumenten weshalb Macht im Zusammenhang mit Rollen bedeutsam ist:

- Macht beeinflusst Entwicklung und Charakter von Rollen

- Macht beeinflusst Rollen Wahl und Zuschreibungsprozesse

- Macht beeinflusst die Bedeutsamkeit einer Rolle

- Macht beeinflusst rollenspezifische Rechte und Pflichten

- Macht beeinflusst rollenbezogene Sanktionsmöglichkeiten

Insgesamt kann davon abgeleitet werden, dass die Position die Durchsetzungskraft einer Person auf formaler und/oder informeller Ebene beschreibt. Analog dazu äußern sich auch Ruch und Zimbardo (1974, S. 317), sie sprechen von formaler, fachlicher und instrumenteller Autorität (oder Macht) bezogen auf funktionale Aspekte sowie von persönlicher Autorität die dem hier dargestellten Rollenkonzept zugeordnet werden kann. Persönliche Autorität kann somit nur von anderen zuerkannt aber nicht durch einen Anspruch erworben werden. Zusammenfassend, der formale Aspekt ist grundsätzlich der Funktion zuzuordnen und der informelle Aspekt ist bei der von Zuschreibungen bedingten Rolle relevant. Und, die Position ist von Funktion und Rolle unterscheidbar.

Welche Schlüsse sind daraus für die Personal- und Organisationsentwicklung zu ziehen?

© 2010 Mag. Dr. Josef Eisner

MDL – ein Modell der Operationalisierung

Multidimensionale Leistungsbewertung und Kompetenzeinschätzung (MDL) – ein Modell der Operationalisierung

Wie im Jännerbeitrag von News2use angekündigt, soll nun hier ein Weg für die Umsetzung einer umfassenden Leistungsbewertung vorgestellt werden.

Die multidimensionale Leistungsbewertung und Kompetenzeinschätzung (MDL®K+) dient als Werkzeug und Instrument bei der Führungsarbeit und in der Personalentwicklung, und setzt sich aus den Komponenten, Leistungserfassung in vier Dimensionen, Erfassung und Verrechnung in Faktoren und der situationsbezogenen Gewichtung der Faktoren zusammen:

1. Die Multidimensionale Leistungsbewertung besteht in diesem Modell aus vier Kriterienkomplexen die mit entsprechenden Fragen zu besetzen sind:

a) Leistung im Sinne von Output auf quantitativer Ebene.

b) Leistung im Sinne qualitativer Kriterien, d.h. welche Güte weist der Output einer Tätigkeit bzw. Arbeit auf.

Weiters Leistung im Sinne sozialer und fachlicher Kompetenzen.

c) Soziale Kriterien: z.B. kommunikative Verhaltensweisen, Umgang mit anderen, etc.

d) Führungskompetenzen: z.B. Methoden, Fähigkeiten etc.

d’) Bei MitarbeiterInnen ohne Führungsaufgabe: Selbst- und Fachkompetenzen (z.B. Zeitmanagement, Selbstorganisation, Fachkompetenzen [Beginner, Könner, Experte; vgl. Dreyfus 2004]).

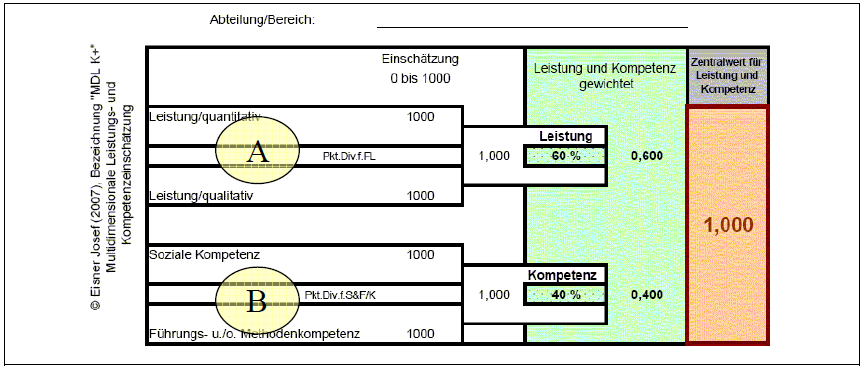

2. Die vier Kriterienkomplexe richten sich auf zwei Hauptbereiche (vgl. Abbildung), A) Leistung als Output oder Produkitvität und B) der Leistung als solches vorgelagerte Kompetenzen. Leistung im Bereich A) entspricht der Formel Leistung quantitativ mal Leistung qualitativ, da erst die Erfüllung beider Ansprüche zu einer Leistung mit brauch- bzw. verwertbarem Output führt. Analog gilt dies für Kriterien im Bereich sozialer und fachlicher Kompetenzen: Kompetenz = soz. Kompetenz mal fachl./meth. Kompetenz, d.h. soziale Kompetenzen ohne fachlich/methodischen Kompetenzen stehen in der Regel, bezogen auf ein ganzheitliches Leistungsverständnis, im „luftleeren“ Raum. Das gilt vice versa.

3. Jede Stelle (Stellen- oder Funktionsgruppe) im Organisationskontext hat eine unterschiedliche Gewichtung im Verhältnis Leistung & Kompetenzen. In einem Beispiel dargelegt kann dies heißen, dass ein Mitarbeiter, welcher im Bereich der Wertschöpfung angesiedelt ist (Bsp. CNC-Dreher) stärker im Leistungsbereich A gewichtet wird (vgl. Abbildung) und soziale sowie fachlich personale Kompetenzen im Leistungsbereich B werden etwas geringer eingestuft. Stellen in denen die sozialen und fachlich personalen Kompetenzen eine bedeutsamere Rolle spielen sind entsprechend anders zu bewerten und die Gewichtung ist danach entsprechend auszurichten. D.h. die Gewichtung der Produkte aus den Leistungsbereichen A und B sind gemäß der situativen Bedingungen einzustellen.

MDL (R)

Abbildung: Berechnung der Werte für Leistungs- und Kompetenzeinschätzung und die Zusammenführung in einen Zentralwert (Werte haben Beispielcharakter und repräsentieren das Maximum)

Die Grundlage für die umfassende Mitarbeitereinschätzung mit dem Instrument MDL bilden die, je nach Unternehmenskontext, zu ermittelnden Items. Diese sollen relevante Parameter im Sinne der präferierten strategischen und operativen Ausrichtung der Organisation widerspiegeln. Auf individueller Ebene bildet dazu die Stellenbeschreibung (schriftlich oder mündlich vereinbart) und der vereinbarte Arbeitsauftrag die Ausgangsbasis für die Beurteilung bzw. Einschätzung des einzelnen Mitarbeiters. Ein volles Entsprechen würde sich in einem Zentralwert von „1“ ausdrücken.

Anwendungsbereiche und Nutzen:

Das Instrument MDL ist überall einsetzbar, wo Leistung unter vorab definierten Bedingungen umfassend eingeschätzt werden soll (z.B.: jährliches Personalreview,…). Durch die Relationalität bietet es einen Vergleich über alle Funktionsstufen hinweg auf Grundlage der jeweiligen Stelle die ein(e) MitarbeiterIn innerhalb einer Organisation einnimmt. Die mit diesem Instrument ermittelten Daten sind für die strategische Personalentwicklung aus folgenden Gründen von Interesse. Die Beziehungen der einzelnen Kriterienkomplexe zueinander, lassen im Bezug auf verschiedene Funktionsgruppen die Ermittlung von statistisch relevanten Aussagen zu. Diese Daten können für die strategische Personalarbeit unterstützend eingesetzt werden. Folgende Nutzenargumente können daraus abgeleitet werden:

- Eine argumentativ nachvollziehbare Leistungsbewertung die den jeweiligen betrieblichen und situativen Erfordernissen entspricht.

- Die gewonnenen Daten sind nicht nur im Rahmen von Leistungsbewertungsverfahren nutzbar, sondern, das Verfahren kann in Variationen für die strategische Personalarbeit eingesetzt werden.

- Der Entwicklungsaufwand ist überschaubar und die Instrumente können situationsbezogen adaptiert werden.

- Die Auswertungen können mit geringem Software-Aufwand durchgeführt werden.

Voraussetzung für eine möglichst exakte und effektive Anwendung ist:

a) Die Entwicklung von Items und Bewertungsskalen auf Grundlage aktueller betrieblicher Gegebenheiten.

b) Das eingehende Training von Personen welche die Bewertungen durchführen.

c) Eine vertrauliche Abwicklung!!!

© 2010 Mag. Josef Eisner

Multidimensionale Leistungsbewertung

Für eine adäquate Leistungsbewertung von MitarbeiterInnen ist es notwendig sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien heranzuziehen. In den folgenden Beiträgen zu einer multidimenisonalen Leistungsbewertung werden aufbauend drei Bereiche für einen Überblick zu dieser Thematik angesprochen. Als erstes werden die Hintergründe für Leistungsbewertung dargestellt, vor allem solche, die aus empirischen Studien auch gut belegt sind. In den Artikeln im Februar und März wird exemplarisch abgehandelt wie diese Kriterien auf Mitarbeiterebene fokussiert werden können. Dabei wird dargestellt, welche qualitativen und quantitativen Kriterien von Relevanz sein können. In einem weiteren Beitrag soll dann darauf eingegangen werden, wie ein solches System sukzessive in der Praxis realisiert werden kann. Im Rahmen des New2use Letter werden diese Beiträge ebenfalls publiziert, wobei jetzt im ersten Beitrag auf allgemeine Grundlagen Bezug genommen wird.

Personalmaßnahmen und Effektivitätsmessungen

Die Rechtfertigung personalbezogener Praktiken im Organisationskontext von Profit- als auch von Non-Profit-Unternehmen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung dürfte auf dem Hintergrund von Sharehoder-Value-Interessen und damit verknüpfter Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung im Allgemeinen, aber auch im speziellen Sinne, mit der Steigerung der Kapitalrendite (Verzinsung der Kapitaleinlagen), zu erklären sein. In diesem Zusammenhang ist in Bezug auf Kennzahlenermittlung nicht nur die qualitative und quantitative Entwicklung in Zentrum des unternehmerischen Interesses, sondern vor allem auch die Beziehung dieser rein personalbezogenen Kennzahlen mit denen der monetären Leistungsdaten eines Unternehmens. Also, die Beantwortung der Frage: „Haben die Investitionen in den Faktor Personal auch entsprechende Auswirkungen auf die Performance des Unternehmens im wirtschaftlichen bzw. ergebnisbezogenen Sinne?“

Auf Basis dieser Annahmen sind folgende Interventions- und Messbereichen zu unterscheiden:

a) HR-Praktiken als solches (z.B.: Kontroll- vs. Commitmentorientierung, Kompetenz- vs. Motivationsorientierung, Beeinflussung strategischer vs. technischer Grundlagen, Förderung des Human-Capital vs. Optimierung der administrativen Systeme, u.a.);

b) Vermittelnde Prozesse die häufig als Grundlage von Personalkennzahlen dienen (z.B. Fluktuation, Produktivität, Commitment der Mitarbeiter, Arbeitszufriedenheit, organisationales Klima, u.a.);

c) Rahmenbedingungen für betriebliche Leistungsträger (z.B.: Unternehmensstrategie, Produktionsweise und -strategie, Agieren der Arbeitnehmervertretung, Qualifizierungsniveau der MitarbeiterInnen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf Ebene des Unternehmens und der jeweils aktuellen allgemeinwirtschaftlichen Verhältnisse, Unternehmenskultur, u.a.); und

d) die betriebswirtschaftlichen Ergebnisgrößen im engeren Sinne (z.B.: Unternehmensproduktivität [Bereiche und gesamt], finanzieller Erfolg, multiple Effekt [Verbinden unterschiedlicher Kennzahlenbereiche], subjektive Performance [Einschätzung der eigenen Leistungen in Beziehung zum Mitbewerb], u.a.). (vgl. Sonntag & Stegmaier, 2006, S. 391ff)

Untersuchte und nachgewiesene Effekte:

ad a) HR-Praktiken

- Commitmentorientierte HR-Aktivitäten und Einflussnahmen zeigen gegenüber kontrollorientierten HR-Maßnahmen günstige Effekte auf eine Verstärkung der Teamarbeit, eine bessere Qualifikation der Mitarbeiter, mehr Delegation und Dezentralisierung und im Zuge dessen bessere Verdienste der MitarbeiterInnen.

ad b) Vermittelnde Prozesse

- Die finanzielle Performance von Unternehmen wird durch günstige Fluktuationsdaten und höhere Mitarbeiter-Produktivität teilweise positiv beeinflusst.

- Die günstige Wirkung von positivem Arbeitsklima auf die finanzielle Performance ist teilweise durch das positive Commitment der Mitarbeiter zu erklären. Auch die allgemeine Arbeitszufriedenheit hat als mittelbarer Einflussfaktor ähnliche Wirkung auf den monetären Betriebserfolg.

- Die Unternehmensperformance wird mitunter von folgenden Faktoren ebenfalls positiv beeinflusst: Qualität der Führung, Zielklarheit, angemessene Qualifizierung, Coaching, herausfordernde Aufgabenstellungen und adäquate Belohnung. Diese Faktoren wurden unter Arbeitsklima subsumiert und über die Messparameter Zielerreichung des Umsatzes, Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterfluktuation ermittelt.

ad c) Rahmenbedingungen für betriebliche Leistungsträger

- Externe Trainingsmaßnahmen zeigen in den Folgejahren eine stärkere positive Wirkung auf die Unternehmensproduktivität als selbstgesteuertes Lernen und Qualitätszirkel. Dabei ist anzumerken, dass bei tätigkeitsnahen Lernmodellen oft die Systematik und die Zielorientierung zu wenig beachtet wird (vgl. Eisner, 2007, zum Thema „Self Regulated Competence“). Ein weiteres moderierendes Faktum ist, dass Unternehmen bevorzugt in Trainingsmaßnahmen investieren, „wenn hohe Anforderungen an die Mitarbeiter und Investitionen in neue Technologien erwartet werden“ (Sonntag & Stegmaier, 2006, S. 397).

- Stärkere Miteinbeziehung der Mitarbeiter (Partizipation) und MitarbeiterInnen-Beteiligungen haben positive Effekte auf die Produktivität.

- In Bezug auf das Organisationsklima sind es im Besonderen acht Faktoren die sich günstig auf die Produktivität auswirken: Unterstützung durch Vorgesetzte [Mentoring], Sorge um das Wohlergehen der MitarbeiterInnen, positive professionelle Entwicklung der MitarbeiterInnen, Anstrengungsbereitschaft, Innovation und Flexibilität, Qualität, Rückmeldungen auf erbrachte Leistungen und Formalisierung.

- Die Wertschöpfung pro MitarbeiterIn ist durch folgende Wirkgrößen beeinflussbar, welchen ein bedeutsamer Stellenwert zukommt: Stellenwert der Mitarbeiter, Qualität der Führungskultur, Übernahme der Personalverantwortung durch die Führungskräfte und der Stellenwert dem der Personalbereich im Gesamtunternehmen zugebilligt wird. Ebenso hängt strategische HRM-Effektivität positiv mit der Marktperformance eines Unternehmens zusammen. Alles in Allem kann davon ausgegangen werden, dass ein besseres Klima (Glaubwürdigkeit, Fairness, Respekt und Stolz) und die damit verbundene Mitarbeitereinstellung einen bedeutsamen Einfluss auf finanzielle Ergebnisgrößen hat.

- Geringe Personalfluktuation kann ein Vorhersageparameter für Kundenzufriedenheit sein.

- Wertschätzung der MitarbeiterInnen (Anerkennung) und attraktive Entlohnung sind zentrale Merkmale für Unternehmen mit einer erfolgreichen Marktposition.

ad d) Betriebswirtschaftliche Ergebnisgrößen

- Unternehmen die eine Differenzierungsstrategie verfolgen profitieren von HR-Praktiken im Sinne von „High Involvement Work Practices“ mehr und Unternehmen die Kostenführerschaft anstreben wenig bis gar nicht.

- „Human Kapital fördernde HR-Systeme in Produktionsfabriken führen in Kombination mit einer qualitätsorientierten Produktionsstrategie (Fokus auf Zuverlässigkeit und Produktperformance) zu verbesserter Mitarbeiterproduktivität, Maschinennutzung und Kundenzufriedenheit“ (Sonntag & Segmaier, 2006, S. 400).

- „Administrative HR-Systeme führen zusammen mit einer kostenbasierten Produktionsstrategie (Fokus auf Arbeits-, Material-, und Stückkosten) zu verbesserter Mitarbeiterproduktivität und in Kombination mit einer Flexibilisierungsstrategie (Fokus auf termingerechte Lieferung, Skalierbarkeit der Produktion, schnelle Einführung neuer Produkte,…) zu verbesserter Kundenzufriedenheit“ (Sonntag & Stegmaier, 2006, S. 400f).

- Bei einer nicht zu dominanten Arbeitnehmervertretung in einem Betrieb kann durch einfachere Realisierung von Partizipationsstrategien eine höhere Produktivitätssteigerung erzielt werden.

- Eine starke Ausrichtung der HR-Praktiken an der Unternehmensstrategie macht sich dann besonders bezahlt, wenn hohe Investitionen in das Anlagevermögen getätigt werden.

Im Hinblick auf die Mulitidimensionale Leistungsbewertung ist es von Bedeutung, dass die auszuwählenden Fragestellungen (Items) sich an aktuellen strategischen Grundsätzen orientieren. Was im Sinne eines effektiven Personalmanagement jeweils als relevant gegeben ist, kann nur auf dem jeweiligen organisationalen Kontext bezogen festgelegt werden. Die oben beschriebenen Wirkfaktoren und Grundprinzipien sollen dabei einen Orientierungsrahmen auf der Grundlage des aktuellen Standes der Forschung bieten. Folgende Orientierungsfragen können aus dem oben gesagten, das an einer Zusammenfassung zu Wirkstudien von HRM von Sonntag und Stegmaier (2006) ausrichtet, geschlossen werden:

- Was sind die Grundlagen für die aktuell praktizierten Bewertungssysteme?

- Wie sind diese mit den strategischen Absichten koordiniert?

- Welche kriterialen Bereiche sind aus den oben angeführten Angaben für das eigene Unternehmen bedeutsam?

- Wie sind Bewertungsgrundlagen kommuniziert und abgestimmt?

- Wie werden solche Ergebnisse für die Förderung der MitarbeiterInnen systematisch genutzt?

© 2010 Mag. Josef Eisner

Multidimensionale Leistungsbewertung

Für eine adäquate Leistungsbewertung von MitarbeiterInnen ist es notwendig sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien heranzuziehen. In den folgenden Beiträgen zu einer multidimenisonalen Leistungsbewertung werden aufbauend drei Bereiche für einen Überblick zu dieser Thematik angesprochen. Als erstes werden die Hintergründe für Leistungsbewertung dargestellt, vor allem solche, die aus empirischen Studien auch gut belegt sind. In den Artikeln im Februar und März wird exemplarisch abgehandelt wie diese Kriterien auf Mitarbeiterebene fokussiert werden können. Dabei wird dargestellt, welche qualitativen und quantitativen Kriterien von Relevanz sein können. In einem weiteren Beitrag soll dann darauf eingegangen werden, wie ein solches System sukzessive in der Praxis realisiert werden kann. Im Rahmen des New2use Letter werden diese Beiträge ebenfalls publiziert, wobei jetzt im ersten Beitrag auf allgemeine Grundlagen Bezug genommen wird.

Personalmaßnahmen und Effektivitätsmessungen

Die Rechtfertigung personalbezogener Praktiken im Organisationskontext von Profit- als auch von Non-Profit-Unternehmen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Diese Entwicklung dürfte auf dem Hintergrund von Sharehoder-Velue-Interessen und damit verknüpfter Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung im Allgemeinen, aber auch im speziellen Sinne, mit der Steigerung der Kapitalrendite (Verzinsung der Kapitaleinlagen), zu erklären sein. In diesem Zusammenhang ist in Bezug auf Kennzahlenermittlung nicht nur die qualitative und quantitative Entwicklung in Zentrum des unternehmerischen Interesses, sondern vor allem auch die Beziehung dieser rein personalbezogenen Kennzahlen mit denen der monetären Leistungsdaten eines Unternehmens. Also, die Beantwortung der Frage: „Haben die Investitionen in den Faktor Personal auch entsprechende Auswirkungen auf die Performance des Unternehmens im wirtschaftlichen bzw. ergebnisbezogenen Sinne?“

Auf Basis dieser Annahmen sind folgende Interventions- und Messbereichen zu unterscheiden:

a) HR-Praktiken als solches (z.B.: Kontroll- vs. Commitmentorientierung, Kompetenz- vs. Motivationsorientierung, Beeinflussung strategischer vs. technischer Grundlagen, Förderung des Human-Capital vs. Optimierung der administrativen Systeme, u.a.);

b) Vermittelnde Prozesse die häufig als Grundlage von Personalkennzahlen dienen (z.B. Fluktuation, Produktivität, Commitment der Mitarbeiter, Arbeitszufriedenheit, organisationales Klima, u.a.);

c) Rahmenbedingungen für betriebliche Leistungsträger (z.B.: Unternehmensstrategie, Produktionsweise und -strategie, Agieren der Arbeitnehmervertretung, Qualifizierungsniveau der MitarbeiterInnen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen auf Ebene des Unternehmens und der jeweils aktuellen allgemeinwirtschaftlichen Verhältnisse, Unternehmenskultur, u.a.); und

d) die betriebswirtschaftlichen Ergebnisgrößen im engeren Sinne (z.B.: Unternehmensproduktivität [Bereiche und gesamt], finanzieller Erfolg, multiple Effekt [Verbinden unterschiedlicher Kennzahlenbereiche], subjektive Performance [Einschätzung der eigenen Leistungen in Beziehung zum Mitbewerb], u.a.). (vgl. Sonntag & Stegmaier, 2006, S. 391ff)

Untersuchte und nachgewiesene Effekte:

ad a) HR-Praktiken

· Commitmentorientierte HR-Aktivitäten und Einflussnahmen zeigen gegenüber kontrollorientierten HR-Maßnahmen günstige Effekte auf eine Verstärkung der Teamarbeit, eine bessere Qualifikation der Mitarbeiter, mehr Delegation und Dezentralisierung und im Zuge dessen bessere Verdienste der MitarbeiterInnen.

ad b) Vermittelnde Prozesse

· Die finanzielle Performance von Unternehmen wird durch günstige Fluktuationsdaten und höhere Mitarbeiter-Produktivität teilweise positiv beeinflusst.

· Die günstige Wirkung von positivem Arbeitsklima auf die finanzielle Performance ist teilweise durch das positive Commitment der Mitarbeiter zu erklären. Auch die allgemeine Arbeitszufriedenheit hat als mittelbarer Einflussfaktor ähnliche Wirkung auf den monetären Betriebserfolg.

· Die Unternehmensperformance wird mitunter von folgenden Faktoren ebenfalls positiv beeinflusst: Qualität der Führung, Zielklarheit, angemessene Qualifizierung, Coaching, herausfordernde Aufgabenstellungen und adäquate Belohnung. Diese Faktoren wurden unter Arbeitsklima subsumiert und über die Messparameter Zielerreichung des Umsatzes, Kundenzufriedenheit und Mitarbeiterfluktuation ermittelt.

ad c) Rahmenbedingungen für betriebliche Leistungsträger

· Externe Trainingsmaßnahmen zeigen in den Folgejahren eine stärkere positive Wirkung auf die Unternehmensproduktivität als selbstgesteuertes Lernen und Qualitätszirkel. Dabei ist anzumerken, dass bei tätigkeitsnahen Lernmodellen oft die Systematik und die Zielorientierung zu wenig beachtet wird (vgl. Eisner, 2007, zum Thema „Self Regulated Competence“). Ein weiteres moderierendes Faktum ist, dass Unternehmen bevorzugt in Trainingsmaßnahmen investieren, „wenn hohe Anforderungen an die Mitarbeiter und Investitionen in neue Technologien erwartet werden“ (Sonntag & Stegmaier, 2006, S. 397).

· Stärkere Miteinbeziehung der Mitarbeiter (Partizipation) und MitarbeiterInnen-Beteiligungen haben positive Effekte auf die Produktivität.

· In Bezug auf das Organisationsklima sind es im Besonderen acht Faktoren die sich günstig auf die Produktivität auswirken: Unterstützung durch Vorgesetzte [Mentoring], Sorge um das Wohlergehen der MitarbeiterInnen, positive professionelle Entwicklung der MitarbeiterInnen, Anstrengungsbereitschaft, Innovation und Flexibilität, Qualität, Rückmeldungen auf erbrachte Leistungen und Formalisierung.

· Die Wertschöpfung pro MitarbeiterIn ist durch folgende Wirkgrößen beeinflussbar, welchen ein bedeutsamer Stellenwert zukommt: Stellenwert der Mitarbeiter, Qualität der Führungskultur, Übernahme der Personalverantwortung durch die Führungskräfte und der Stellenwert dem der Personalbereich im Gesamtunternehmen zugebilligt wird. Ebenso hängt strategische HRM-Effektivität positiv mit der Marktperformance eines Unternehmens zusammen. Alles in Allem kann davon ausgegangen werden, dass ein besseres Klima (Glaubwürdigkeit, Fairness, Respekt und Stolz) und die damit verbundene Mitarbeitereinstellung einen bedeutsamen Einfluss auf finanzielle Ergebnisgrößen hat.

· Geringe Personalfluktuation kann ein Vorhersageparameter für Kundenzufriedenheit sein.

· Wertschätzung der MitarbeiterInnen (Anerkennung) und attraktive Entlohnung sind zentrale Merkmale für Unternehmen mit einer erfolgreichen Marktposition.

ad d) Betriebswirtschaftliche Ergebnisgrößen

· Unternehmen die eine Differenzierungsstrategie verfolgen profitieren von HR-Praktiken im Sinne von „High Involvement Work Practices“ mehr und Unternehmen die Kostenführerschaft anstreben wenig bis gar nicht.

· „Human Kapital fördernde HR-Systeme in Produktionsfabriken führen in Kombination mit einer qualitätsorientierten Produktionsstrategie (Fokus auf Zuverlässigkeit und Produktperformance) zu verbesserter Mitarbeiterproduktivität, Maschinennutzung und Kundenzufriedenheit“ (Sonntag & Segmaier, 2006, S. 400).

· „Administrative HR-Systeme führen zusammen mit einer kostenbasierten Produktionsstrategie (Fokus auf Arbeits-, Material-, und Stückkosten) zu verbesserter Mitarbeiterproduktivität und in Kombination mit einer Flexibilisierungsstrategie (Fokus auf termingerechte Lieferung, Skalierbarkeit der Produktion, schnelle Einführung neuer Produkte,…) zu verbesserter Kundenzufriedenheit“ (Sonntag & Stegmaier, 2006, S. 400f).

· Bei einer nicht zu dominanten Arbeitnehmervertretung in einem Betrieb kann durch einfachere Realisierung von Partizipationsstrategien eine höhere Produktivitätssteigerung erzielt werden.

· Eine starke Ausrichtung der HR-Praktiken an der Unternehmensstrategie macht sich dann besonders bezahlt, wenn hohe Investitionen in das Anlagevermögen getätigt werden.

Im Hinblick auf die Mulitidimensionale Leistungsbewertung ist es von Bedeutung, dass die auszuwählenden Fragestellungen (Items) sich an aktuellen strategischen Grundsätzen orientieren. Was im Sinne eines effektiven Personalmanagement jeweils als relevant gegeben ist, kann nur auf dem jeweiligen organisationalen Kontext bezogen festgelegt werden. Die oben beschriebenen Wirkfaktoren und Grundprinzipien sollen dabei einen Orientierungsrahmen auf der Grundlage des aktuellen Standes der Forschung bieten. Folgende Orientierungsfragen können aus dem oben gesagten, das an einer Zusammenfassung zu Wirkstudien von HRM von Sonntag und Stegmaier (2006) ausrichtet, geschlossen werden:

Was sind die Grundlagen für die aktuell praktizierten Bewertungssysteme?

Wie sind diese mit den strategischen Absichten koordiniert?

Welche kriterialen Bereiche sind aus den oben angeführten Angaben für das eigene Unternehmen bedeutsam?

Wie sind Bewertungsgrundlagen kommuniziert und abgestimmt?

Wie werden solche Ergebnisse für die Förderung der MitarbeiterInnen systematisch genutzt?

PE-Maßnahmen optimieren

Optimierung aus- und weiterbildungsorientierter PE-Maßnahmen …

… um die Transferrate von Wissen zu erhöhen, die Wirksamkeit von Weiterbildung zu verbessern und Kosten zu reduzieren …

- Schaffen Sie die Voraussetzungen für wirksames Lernen:

- Eigenverantwortlichkeit

- Zielorientierung (Wissen welche Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen erreicht werden wollen)

- Fähigkeiten zur Strukturierung von Lerninhalten

- Engagement

- Passende Unterstützung

- Strukturieren Sie den systematischen Wissensaufbau nach drei zentralen Kriterien:

- Welche Kenntnisse sind erforderlich?

- Welche Fertigkeiten/Fähigkeiten sind zu trainieren?

- Welche Kompetenzen sind durch Kenntniss- und Fertigkeit-/Fähigkeitenpakete auszubilden?

- Messen Sie dem informellen (Weitergabe von Know-how durch KollegInnen) Erwerb von Kompetenzen die gleiche Bedeutung zu wie dem formellen (organisierte Aus- und Weiterbildung in Form von Seminaren etc.) Lernen. Dabei ist es wesentlich, informelle Kompetenzen zu formalisieren.

- Dokumentieren Sie den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Kompetenzen. Dies nimmt eine zentrale Rolle ein.

- Nutzen Sie für die Umsetzung dieser Systematik bestehende Instrumente und integrieren Sie diese in ein Konzept des selbstregulierten Lernens am Arbeitsplatz.

- … und wenn all das gemacht ist, dann …

… werden Leitungskräfte mit ihren MitarbeiterInnen gezielter Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen abstimmen, Mitarbeiterinnen eigenverantwortlich Unterstützung und Begleitung einfordern und organisieren, MentorInnen Lernprozesse adäquat unterstützen, externe Weiterbildungsaktivitäten selektiver genutzt sowie Kompetenzerwerb durch die Personalentwicklung und Leitungskräfte, durch schriftliche Rückmeldung, differenziert bestätigt.

…Sie wollen mehr wissen, dann kontaktieren Sie eisner.josef@tele2.at

Anerkennung vs. perfekte Systeme

Aus: Personal Nr.12 vom 01.12.1996, Seite 652; Autor: Gerhard Grassl, München

Personalbeurteilung – Die Anerkennung ist wichtiger als perfekte Systeme

Überall, wo Menschen zusammen sind, wird be-, ge- und verurteilt. Urteilen (und damit irren) ist menschlich. Es wird verglichen zwischen Vorgänger und Nachfolger, bei Austritten und Versetzungen. Man (?) stellt fest, daß es eben Mitarbeiter gibt, die schnellere, bessere, termingerechtere Arbeitsergebnisse bieten, die hilfsbereiter, freundlicher, aufgeschlossener, kompetenter sind als andere. “Man”, das sind die Kolleg(inn)en, die Mitarbeiter(innen), Chef(in) und insbesondere alle in- und externen “Kund(inn)en”, die im weitesten Sinne Nutznießer der Arbeitsleistung des einzelnen oder einer Gruppe sind. Auch ganze Abteilungen haben früher oder später ein ganz spezifisches Leistungs-Image. Ein einmal gewachsenes (Vor- )Urteil lastet dann wie ein dokumentensicherer Stempel auf den Betroffenen und ist nur schwer zu korrigieren.

Aktionismus der 70er Jahre

In den 70er Jahren herrschte die Vorstellung, daß Leistung objektiv meßbar, zumindest aber meßbar und vergleichbar zu machen sei. Gewerkschafter sprechen gern von der Notwendigkeit, Gerechtigkeit herzustellen und der Willkür der Vorgesetzten Einhalt zu gebieten. Emsig wurden Beurteilungsbogen entwickelt mit einheitlichen oder auch wählbaren (!) Beurteilungskriterien mit einheitlicher oder auch wählbarer (!) Gewichtung, mit einheitlichen Beurteilungsstufen (= Noten). Ein einheitlicher Maßstab wurde vorgegeben in Gestalt eines unbedingt einzuhaltenen Durchschnittswerts und der Glocke von Gauß hinsichtlich der Verteilungshäufigkeit. Die Chefs wurden durch einheitliche Trainings diszipliniert und eingeschworen. Als besonders fortschrittlich galt die “Vernetzung” mit anderen Systemen, insbesondere eine Leistungszulage in Prozent des laufenden Grundentgelts, die unmittelbar aus der Beurteilung folgt. Begeistert machten sich die Chefs ans Kreuzchenmachen. Ernüchterung erlebten sie, als die Personalabteilung sich anmaßte, ihre Ergebnisse zu korrigieren und die Vorgaben (siehe vorstehend!) einforderte.

Faustdick kam es beim Beurteilungsgespräch auf die Frage, aufgrund welcher Vorkommnisse der Chef denn gerade diese Beurteilungsstufe richtig fände. Es fehlten nämlich (Gott sei Dank!) lückenlose Aufzeichnungen über die Leistungen an 365 Tagen. Wenn der Chef dann sagte (tausendmal geschehen): “Ich hätte Sie ja besser gesehen, aber die Personalabteilung …” dann wares um die Glaubwürdigkeit der ganzen Aktion geschehen.

Auf der ANALYTIK ’96 der Hamburger Unternehmensberatung CONSULECTRA (vgl. Kiefer, in: PERSONAL 96/216) waren sich die Profis wieder einmal einig: die negativen Erfahrungen mit Beurteilungssystemen überwiegen!

Warum wird die systematische Leistungsbeurteilung abgelehnt? Selbst wenn beim (unbedingt notwendigen) Training der Beurteiler keine Fehler gemacht worden sind, so stellt sich eher früher als später ein deutlicher Ermüdungseffekt bei allen Beteiligten ein, bei den Beurteilern, den Beurteilten und sogar bei den koordinierenden Stellen. Gründe dafür sind:

1. Der Mensch wurde übersehen

Absender und Adressat der Beurteilung sind Menschen mit all ihren Ängsten, Interessen, Bedürfnissen und Erwartungen. Beiden ist an ihrem Image, ein guter Beurteiler/leistungsstarker Mitarbeiter (Ehrensache) zu sein, gelegen. Jeder Mensch ist ein Original und will in dieser seiner Einmaligkeit akzeptiert, respektiert, ja sogar gefördert werden. Vor allem aber will er nicht verletzt werden! Ich habe immer wieder erlebt, daß sich Mitarbeiter an ein massives Kritikgespräch nicht mehr erinnern konnten (Verdrängung). Zum Glück ist heute eine Zeit angebrochen, in der die Gefühlsseite des Menschen als entscheidend für die menschlichen Beziehungen anerkannt wird. Mit ein paar Beurteilungskriterien (vielleicht auch noch willkürlich ausgewählten) und einigen Noten läßt sich die menschliche Persönlichkeit mit ihrer individuellen Werteskala nicht annähernd erfassen. Das gilt auch für die Arbeitsleistung, die der Mitarbeiter vor dem Hintergrund seines persönlichen Potentials und seiner momentanen Lebenssituation erbringt.

2. Der Objektivierungswahn

Bei allen Bemühungen um eine Versachlichung des Beurteilungsvorganges durch Hilfsmittel ist und bleibt jede Beurteilung ein subjektiver Akt: Mit dieser sich langsam durchsetzenden Erkenntnis findet der “Objektivierungswahn, die Zuflucht in scheinobjektive Prozeduren” (Peter Derschka, Management Wissen 8/89) mehr und mehr ein Ende. Der Augsburger Psychologieprofessor Oswald Neuberger charakterisiert Beurteilungssysteme als “rituelle Täuschung bzw. Selbsttäuschung”.

3. Nicht auf die Vergangenheit, auf die Zukunft kommt es an

Eine sinnvolle Beurteilung zielt auf eine Verbesserung der künftigen Arbeitsergebnisse, der künftigen Qualifikation und vor allem auf das Erkennen und Ausschöpfen des vorhandenen Potentials. Leistungshemmende Barrieren sollen dabei gemeinsam erkannt und beseitigt werden. In der Vergangenheit gezeigte Leistungen können allenfalls als Anknüpfungspunkte, als Anschauungsmaterial für konkrete Verbesserungsmaßnahmen hilfreich sein. Noten – wie in der Schule (für unterbliebene Wissensaufnahme = “Vorrücken gefährdet”) sind im Betrieb fehl am Platz – ausgenommen Disziplinarmaßnahmen oder verhaltensbedingte Kündigung. Was aber ist Gegenstand der meisten Beurteilungssysteme? Die im vergangenen Jahreszeitraum erbrachten Leistungen. Häufig führen sie auch noch zu Leistungszulagen für alle Ewigkeit, egal, welche Leistungen der Mitarbeiter künftig erbringt.

4. Scheingenauigkeit durch analytische Beurteilung

In aller Regel sind Beurteilungssysteme überfrachtet mit einer Vielzahl von Beurteilungskriterien – in dem Streben nach Perfektion, um nur ja keine Leistungsfacette zu übersehen. Es kommt zu Überschneidungen und damit zu Doppelbewertungen. Es hat sich außerdem gezeigt, daß Beurteiler ihre mehr intuitiv summarische Leistungseinschätzung gezwungenermaßen auf die vorgesehenen Kriterien willkürlich verteilen. Zu viele Beurteilungsstufen (= Noten) überfordern den Beurteiler. Egal, ob 9, 7 oder 5 Stufen zur Verfügung stehen, konzentrieren sich die tatsächlich verwendeten Stufen zu 90 % auf 3 Stufen!

5. Die unverstandene relative Beurteilung

Beurteilung ist in doppelter Hinsicht relativ: Zum einen werden die Anforderungen, Ziele und Aufgaben mit den Ergebnissen verglichen (vgl. Abb. 1), zum anderen erfolgt ein Vergleich mit vergleichbaren Mitarbeitern. Dieser doppelte Vergleich bedingt Konsequenzen, die ohne ausreichende Aufklärung aller Beteiligten, vor allem der Beurteilten, unverstanden bleiben müssen und zu Enttäuschung und schädlicher Rivalität führen können. So erbringt beispielsweise ein Mitarbeiter bei gleichgebliebener Aufgabenstellung eindeutig bessere Leistungen als im Vergleichszeitraum. Sein Beurteilungswert aber bleibt unverändert oder verschlechterte sich sogar, weil seine Kollegen noch besser waren. Muß nämlich der Durchschnittswert der Gruppe gleich bleiben, ergibt sich dieser Effekt zwangsläufig! In einem anderen Fall mußte die personelle Kapazität aufgrund von Kosteneinsparungen verringert werden. Auf die wenigen noch verbliebenen Kollegen entfielen jeweils mehr und meist auch schwierigere Aufgaben. Bei der Beurteilung bleibt jedoch trotz erhöhter Leistungen der Beurteilungswert konstant. Außerdem wird von Mitarbeitern in höherer Einstufung (Tarifgruppe) für denselben Beurteilungswert mehr Leistung verlangt als von Vergleichspersonen in niedrigerer Einstufung.

6. Koppelung Beurteilungswert und Leistungszulagen

Die unmittelbare “Vernetzung” von Beurteilung und Entgelt führt zu unbefriedigenden Ergebnissen:

- Künftige Leistungszuschläge basieren (meist für alle Ewigkeit) auf Vergangenheitsleistungen (vgl. vorstehend Punkt 3).

- Die unter Punkt 5 beschriebene relative (= vergleichende) Beurteilung führt zu nicht verständlich zu machenden Schwankungen des Entgelts.

- Leistungszulagen als fester Bestandteil des laufenden Entgelts werden als Besitzstand betrachtet. Die rechtliche Möglichkeit einer Kürzung bleibt meist Theorie.

- Um Absenkungen der Leistungszulagen für die Mitarbeiter zu vermeiden, manipulieren Chefs die Beurteilung so, daß die Zulagen unverändert bleiben. Die Beurteilung wird sozusagen “von hinten” aufgerollt, um den Mitarbeitern nicht weh tun zu müssen.

7. Inflation durch alljährliche Routine

Chefs neigen dazu, gleichbleibend gute Leistungen immer besser zu beurteilen. Sie genieren sich, dem Mitarbeiter gegenüber jedes Jahr sagen zu müssen: “Gut, aber auch nicht besser!” “Die Massenflucht der Vorgesetzten in den oberen und Spitzenbereich der Beurteilungsskala war dauerhaft nicht aufzuhalten” (Helmut Kremer, Fa. Siemens, in: Management Wissen 8/89). Zahlreiche Firmen der bayerischen Metallindustrie sind deshalb dazu übergegangen, die jährliche Aktion auszusetzen und allen Mitarbeitern die gleichen tariflichen Leistungszulagen auf hohem Niveau zu zahlen!

8. Unzeitgemäße Kriterien gefährden den Unternehmenserfolg

Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt München, Friedel Schreyögg, machte unlängst bei einem Arbeitsmarktgespräch darauf aufmerksam, daß das “Durchsetzungsvermögen” nach wie vor als wichtigstes Anforderungsprofil und Beurteilungskriterium von Führungskräften angesehen und damit das “Klischee des starken Mannes zum Denkmal” erhoben wird. Der Chefin/ dem Chef von heute und morgen würde dagegen die Eigenschaft eines sensiblen Moderators/Beraters/Coach besser stehen! Die Leistung der Gruppe rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt, der individuelle Leistungsbeitrag orientiert sich am Bedürfnis der Gruppe. Galt früher die Mengenleistung in den Fabriken (Akkordlohn) als wichtigstes Ergebnis, so ist an ihre Stelle längst die vom Kunden gewünschte Qualität, Termintreue sowie der Service getreten. Wer das nicht rechtzeitig erkannt hatte, den bestrafte der Markt. Diesen Veränderungen sind aber bisher die wenigsten Beurteilungssysteme gefolgt.

9. Der Drang zur Mitte

Bei alljährlich sich wiederholender Beurteilung ergibt sich unaufhaltsam eine Konzentration zum Mittelwert (allenfalls durch Inflation nach oben verschoben). Das hat drei Gründe:

- Dauerhaft “schlechte” Mitarbeiter werden versetzt, entlassen.

- Topleute werden so lange befördert und mit höherwertigeren Aufgaben betraut, bis sie – im Vergleich zu ihresgleichen – ebenfalls zur Mitte wandern.

- Chefs haben häufig nicht den Mut, dauerhaft Extremwerte “zu verkaufen”: untere Extremwerte nicht dem betroffenen Mitarbeiter, obere Extremwerte nicht den Kollegen oder der koordinierenden Stelle.

Die Beurteilungswerte aller Mitarbeiter unterscheiden sich früher oder später nur noch durch Kommawerte. Lohnt sich dann das aufwendige Verfahren noch?

10. Das alljährliche Beurteilungsgespräch erstarrt

Haben Sie schon einmal zehn Jahre lang vor dem Hintergrund eines gleichbleibenden Systems dieselben Mitarbeiter beurteilen müssen? Ich garantiere Ihnen, daß Sie über ganz andere Dinge (nämlich wichtigere) reden als über die “Erfüllung ihrer Anforderungen” beim Kriterium “Arbeitsmenge”! Wir sind auf dem richtigen Weg Personalpolitik mit all ihren Instrumenten folgt dem Zeitgeist. Diskussionen und die Literatur zeigen eindrucksvoll, wie der Wertewandel in den Betrieben durchschlägt:

- Visionen 2000, 2005, 2010 …,

- Denken in Prozessen statt in funktionalen Organisationen mit absoluter Kundenorientierung (Kunde ist dabei auch der Kollege),

- Dezentralisierung,

- Internationalisierung mit joint ventures, Fusionen, Betriebsübergängen,

- Hierarchieabbau mit weitgehender Befugnisdelegation,

- Beurteilung von unten nach oben,

- Zielvereinbarungen,

- Gruppenarbeit,

- KVP sowie

- Feedback und Gesprächskultur nach allen Seiten.

Die Veränderungen zeigen sich ebenfalls in einem Wandel der Begriffe (vgl. Abb. 2). Auch das Beurteilungswesen hat sich dementsprechend gewandelt und wird es weiterhin tun müssen.

Wie wichtig ist eine Vergütung nach Leistung?

Nicht erst seit Reinhard K. Sprengers Bestseller “Mythos Motivation” wissen wir, daß das eigentlich Motivierende die Arbeit selbst ist. Die Aufgaben, besser die Ziele müssen klar und der Entscheidungsrahmen angemessen groß sein. Der “Operateur” muß den Sinn seiner Arbeit und alle die in- und externen Nutznießer seiner Arbeitsergebnisse und Dienstleistungen kennen und mit ihnen möglichst unmittelbar kommunizieren können. Er muß sich mit seiner Arbeit identifizieren, auf seine Ergebnisse stolz sein können. (Paradebeispiel: Mülltonnenleerer wird zum Umwelt-/Entsorgungsspezialisten!) Sorgt dann der Chef für das Drumherum (Arbeitsbedingungen, realistische Zielvereinbarungen, spontanes, positives Feedback mit Anerkennung und – wo nötig – konstruktive Kritik, vgl. Abb. 3), so läuft das meiste fast von selbst.

Doch halt! Welche Rolle spielt dabei die leistungsorientierte Vergütung? Ich meine – hoffentlich enttäusche ich Sie nicht – eine relativ (gegenüber dem oben Gesagten) geringe! Die “richtige” Arbeit, die Spaß macht, die netten Kollegen, der faire Chef, die erfolgreiche Firma mit sicherem Arbeitsplatz rangieren bei der alljährlichen Meinungsbefragung – wenn auch mit wechselndem Stellenwert – in der Regel weiter oben als die Bezahlung. Aber – und das weiß jeder aus eigener Erfahrung – ein “Extra” als materiell sichtbare Anerkennung für eine besondere Leistung ist – auch bei höheren Einkommensklassen – ein ergänzender Anreiz.

Wie sieht ein modernes Beurteilungswesen aus?

1. Vermeiden Sie “Systeme”!

Warum? Das entnehmen Sie bitte den vorgenannten 10 Gründen. Wenn Sie aber ein System möchten, so muß es einfach sein, damit es von allen Beteiligten verstanden und akzeptiert werden kann. Der Ablauf soll unbürokratisch sein. Konzentrieren Sie sich auf wenige zeitgemäße Kernkriterien, wobei “Qualität” und “soziale Kompetenz” nicht fehlen sollten. Verzichten Sie auf wählbare Kriterien und Gewichtungen, Sie komplizieren das Verfahren und der Beurteiler setzt sich dem Vorwurf der Manipulation aus. Die Beurteilungsstufen müssen positiv “verkaufbar” sein (vgl. Abb. 4), dann können Sie auch auf die lästigen Vorgaben verzichten. Die Notenskala sollte gerade sein, um den Drang zur Mitte aufzulösen.

2. Keine unmittelbare Verknüpfung mit Leistungszulagen

Bei einer Verknüpfung zahlen Sie für eine (vielleicht einmalige, zufällige) Leistung der Vergangenheit und schaffen kostspielige Besitzstände.

3. Management by Objectives (MbO)

Führen Sie mit Zielvereinbarungen, nicht mit Zielsetzungen. Es gibt derzeit kein bewährteres und erfolgreicheres Instrument für eine klare Aufgabenstellung hinsichtlich:

- Routinezielen,

- Verbesserungszielen (auch hinsichtlich der zwischenmenschlichen Beziehungen) sowie

- persönlichen Entwicklungszielen.

Sie zwingen alle zum fortwährenden Gespräch und helfen, Kommunikationsprobleme zu vermeiden. Zielvereinbarungen können auch mit Gruppen geschlossen werden. Das Führen mit Zielvereinbarungen schafft mit der Zeit von selbst die Feedback- und Gesprächskultur, die alle Beurteilungssysteme überflüssig macht.

4. Variable Einmalzahlungen

Honorieren Sie herausragende Extra-Leistungen mit spontanen, einmaligen Extra-Honoraren als materiell sichtbare Anerkennung. Aber übertreiben Sie nicht, denn die Mißgunst der (vermeintlich) Leerausgegangenen kann das Klima vergiften. Mit Einmalzahlungen erhöhen Sie nicht das Entgeltniveau für alle Ewigkeit, schaffen keinen Dauerbesitzstand, sind immer wieder frei. Gelingt Ihnen die Anerkennung durch Gutscheine für Firmenprodukte, so können Sie und die Mitarbeiter Lohnsteuer und SV-Beiträge einsparen (derzeit bis 2.400,- DM/Jahr Freibetrag). Wenn Sie mit den Einmalzahlungen nicht gerade ein “System” verbinden, bleiben Sie in einer mitbestimmungsfreien Zone (° 87 Nr. 10/11, BetrVG). Das Budget ist in jedem Fall mitbestimmungsfrei.

Vor kurzem gelang mir – gemeinsam mit dem Betriebsrat – das Experiment einer Gruppenprämie. Für die erfolgreiche rechtzeitige Erledigung mehrerer größerer Projekte (Zielvereinbarungen) wurde einer Werkstatteinheit vorher eine attraktive Gruppenprämie ausgelobt. Die Summe verteilte die Gruppe selbst nach einem von ihr erarbeiteten Punktesystem. Berücksichtigung fanden dabei die Schwere der Arbeit sowie die zeitliche Inanspruchnahme des einzelnen (Mehrarbeit, Samstags-/Sonntags-/Feiertagseinsätze etc.).

Will man der Idee des Mitarbeiters als “Unternehmer im Unternehmen” Vorschub leisten, so ist eine jährliche Erfolgsbeteiligung in Abhängigkeit vom Geschäftsergebnis konsequent. Dies geschieht am besten in Form von Anteilsscheinen, um das Geld im Unternehmen zu lassen und die Bindung des Mitarbeiters an “sein” Unternehmen zu stärken.

5. Das Mitarbeiter-/Teamgespräch

Ein vorbereitetes und mit Bedacht geführtes Gespräch vermag jedes System mit Kriterien, Gewichten, Faktoren, Punkten und Werten vollständig zu ersetzen. Das “Korsett” engt nur ein. Das Gespräch erzeugt keine Konflikte, sondern löst sie. Gemeinsam (am besten mit allen Beteiligten) lassen sich Erfolge feiern, Hindernisse beseitigen, neue Ziele formulie- ren. Je mündiger (im wahrsten Wortsinn) die Beteiligten sind, desto elbstverständlicher wird das spontane, offene Gespräch. Als besonders erfolgreich auf diesem Weg haben sich regelmäßige Workshops erwiesen, die anfangs durch einen Neutralen, später durch den Team-Chef/ Gruppensprecher moderiert werden. Bei der Lösung der auftretenden Konflikte im zwischenmenschlichen Bereich haben die meisten Chefs ihre Schwierigkeiten. Am liebsten wären sie dafür nicht zuständig. Geschult wurden sie nämlich nur für die Sachebene auf ihrem Sachgebiet kennen sie sich perfekt aus. Übersehen wird aber, daß doch die meisten (!) Sachprobleme auf versteckt dahinter lauernde emotionale, persönliche Differenzen zurückgehen.

Das 4- Augen-Gespräch

Einmal jährlich ist das Gespräch über die persönliche Arbeitszufriedenheit bei jedem Mitarbeiter fällig. Und warum nicht an dessen Geburtstag? (so praktiziert es Siemens-Personalkollege Bernhard O. Tauscher, München). Fragen stellen, zuhören und Stellung beziehen: Was gefällt Ihnen, was nicht, was ärgert Sie? Was möchten Sie geändert sehen? Welche Aufgaben würden Sie lieber abgeben (wohin?) und welche übernehmen (von wem)? Empfinden Sie Ihr Gehalt angemessen? Wohin möchten Sie sich entwickeln? Welche Ihrer Begabungen werden firmenseits nicht genutzt? Wo fühlen Sie sich überfordert? Welche Fortbildung würde Sie interessieren? Welche benötigen Sie dringend? Was erwarten Sie von mir?

Wichtigste Botschaft ist die An-Erkennung im Sinne von Akzeptieren des Mitarbeiters als Teil des Teams – mögen seine derzeitigen Beiträge noch so bescheiden sein. Das wird sich nämlich ändern! Erkennen Sie jeden positiven Leistungsbeitrag Ihres Mitarbeiters dankbar an, und sie werden ihn wachsen sehen. Geld – in welcher Form auch immer – ist lediglich Ausdruck der Anerkennung und vermag diese keinesfalls zu ersetzen!

Was bewegt Entscheider 2009

2009 – Die wichtigsten Themen für Unternehmen

Ken Blancherd Companies, eines der bedeutendsten Beratungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, befragte mehr als 1700 EntscheiderInnen aus unterschiedlichen Firmen und Industriebetrieben. Erkundet sollte werden, was die vordergründigsten und zentralsten Arbeitsthemen für 2009 sind und was die befragten Leitungskräfte unternehmen wollen, um das Potential ihrer MitarbeiterInnen best möglich ausschöpfen zu können.

Einige Zahlen aus dieser Studie sollen hier zitiert werden:

Bei der Bedeutsamkeit organisationaler Herausforderungen steht die ökonomische Situation mit 85 % an erster Stelle, gefolgt von Wettbewerbsdruck mit 64 %, Wachstum und Expansion 50 %, Kulturelle Veränderungen 41 %, Preisanpassungen 41 %, Innovation 36 %, Qualifakationsengpässe 34 %, Globale Herausforderungen 26 %, Eingriffe in die Ökonomie durch Staat und Verwaltung 25 %, Technologische Veränderungen 24 %, Konsolidierungen n der Industrie 15 %, Ethik und soziale Verantwortung 13 % und Umweltthemen 10 %.

Bei der Frage, mit welchen Initiativen und Maßnahmen dem wirtschaftlichen Abschwung begegnet werden will kristallisierten sich zwei Gruppen heraus. Zu den offensiv orientierten Maßnahmen zählen Investitionen in die Produktivität und Leistungsfähigkeit, die 61 % der Befragten als besonders bedeutsam bewerteten. Rund 46 % der befragten Unternehmen legen einen erhöhten Fokus auf die Arbeit an ihrer Marke und einer damit verbundenen zusätzlichen Differenzierung am Markt. Etwa 10 % investieren in zusätzliches Vertriebspersonal und 9 % wollen die Marketingausgaben erhöhen. Die defensiven Strategien orientieren sich an der Reduzierung von Kosten: 51 %der Befragten wollen die Reise- und Distributionskosten reduzieren, 29 % zielen auf eine Personalkostensenkung ab und 14 % denken an eine Reduktion der Marketingkosten.

Als wichtigste Managementaufgaben wurden genannt; das Mangen aktueller Veränderungen (59 %), Aufbau und Förderung einer engagierten Belegschaft (57 %), Kostenreduktion (52 %), Entwicklung potentieller Leitungskräfte (50 %), Maßnahmen zur Sicherstellung der Kundentreue (39 %), Auswahl und Training von Schlüsselkräften (39 %), Kommunikation von Mission, Vision und Werte (35 %), Ausrichtung von Kultur und Strategie (33 %) und Förderung von Innovation (31 %).

Im Bereich der Personalentwicklung wird das “Performance Management” mit (75 %) als Schlüsselbereich hervorgehoben; gefolgt von Leitungsfähigkeiten (71 %), interpersonelle Kommunikationsfähigkeiten (62 %), Fähigkeiten zur Teamgestaltung (60 %), Fähigkeiten in der Gestaltung von Kundenbeziehungen (55 %), unternehmerisches Denke und Innovation (45 %), Förderung von Entscheidern (45 %) un Verkaufsfähigkeiten (39 %).

Gefragt nach den jeweils fünf wichtigsten Aufgaben im Bereich des Human Resource Training konnte folgende Reihung erstellt werden: Verbesserung des Transfers vom Training in den Arbeitskontext (65 %), Strategische Anpassung von Trainingszielen und Business Initiativen (62 %), Sicherstellung von Erlerntem durch Follow-up’s und Wiederholungen (60 %), Förderung einer Coaching Kultur (51 %), Messen von Trainingseffekten (51%), Förderung von Kompetenzen (42 %), Integrierte Förderung von Managementnachwuchs (36 %), Reduktion von Ausbildungskosten (33 %) und Sicherstellen von Top-Management Ressourcen durch externe Zugänge (25 %).

Dabei sollen folgende Fähigkeitenbereiche vermittelt werden, gereiht nach der Anzahl ihrer Nennungen: Sozialkompetenz in der Führungsrolle (46 %), Leitungsfähigkeiten (43%), Fähigkeiten im Bereich des Kundenservice (42 %), Verkaufsfähigkeiten (36 %), Mission/Vision/Werte (34 %), Team-Effektivität (32 %), Coaching (30 %), Verbesserung der Produktivität (27 %), Projektmanagement (24 5) und Changemanagement (22 %).

© 2009 Mag. Josef Eisner

Modell Wissenstypologien

In den in diesem Abschnitt veröffentlichten Artikeln wird von drei Wissenstypologien ausgegangen. Die Grundlage dieses Modells bilden unterschiedliche wissenschaftliche Ansätze, die Wissensaneignung und Wissensspeicherung erklären. Sie wurden zu einem zentralen Modell verdichtet und bilden in dieser Form die Grundlage für unterschiedliche didaktische Konzepte und Interventionsstrategien.

Die Darstellung dieses Modells finden sie unter folgendem Link…

© 2009 Mag. Josef Eisner